麦克花园别墅凶杀案是一起引发社会广泛关注的恶性刑事案件,案件因案发地位于高档社区、受害者身份特殊及作案手段残忍等特点,成为当年舆论焦点,案件背后不仅暴露出人际关系的复杂与脆弱,也引发了对社会安全、家庭矛盾等深层问题的反思。

案件背景与案发经过

麦克花园别墅坐落于城市郊区的高端住宅区,环境幽静,安保严密,住户多为社会名流或高净值人群,2022年9月13日傍晚,别墅区物业接到住户报警,称3号楼别墅内传来激烈争吵声,随后陷入死寂,保安起初以为是普通家庭矛盾,未及时干预,直至次日清晨,受害者妻子张某(化名)再次报警称丈夫一夜未归,且屋内有大量血迹,警方这才迅速赶到现场。

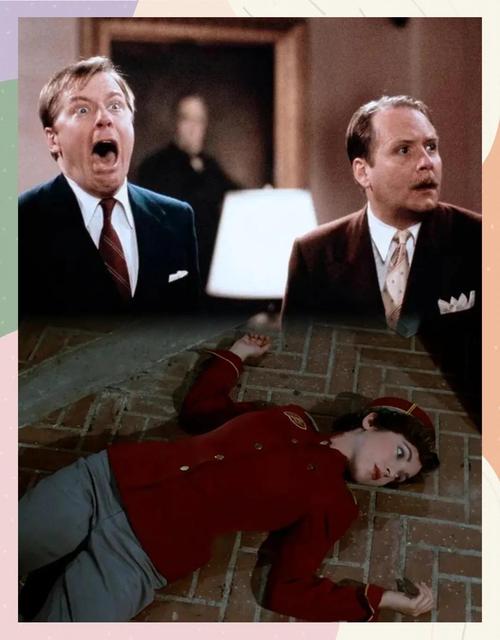

经勘查,别墅客厅内一片狼藉,茶几倾倒、玻璃碎裂遍地,死者李某(化名,45岁,某知名企业创始人)倒在血泊中,身中十余刀,致命伤为胸部刺创,现场还发现一把带血的水果刀,经初步认定系凶器,死者身上无明显财物损失,警方初步排除谋财害命的可能,将调查方向转向熟人作案。

调查突破与关键线索

由于案发地为独栋别墅,且门窗完好无撬痕,警方判断凶手应具备进入别墅的合理理由,可能是死者的熟人,通过对死者社会关系的排查,警方重点围绕其家庭、事业及人际关系展开调查:

家庭关系矛盾

死者李某与妻子张某结婚15年,育有一子一女,但近年来婚姻关系频发危机,据张某供述,李某长期在外应酬,近年与公司女下属王某(化名)存在不正当关系,双方多次因争吵引发家庭矛盾,案发前一周,张某曾向朋友透露“想和李同归于尽”,但朋友以为其气话,未重视,张某的作案动机存在疑点:案发当晚张某正在外地参加朋友聚会,有充分的不在场证明,且其指甲缝内未检出死者DNA,排除了其直接作案的可能。

事业伙伴纠纷

李某作为企业创始人,在商业竞争中树敌不少,警方调查发现,其商业对手赵某(化名)曾多次在公开场合与李某发生激烈争执,甚至扬言“要让李某付出代价”,但赵某有案发时在邻市参加会议的完整证据,且其公司财务记录显示,案发前李某刚与赵某达成一笔合作,矛盾有所缓和,作案动机不足。

关键物证与突破口

案件在调查初期陷入僵局,直到警方在别墅书房的窗帘夹层中发现一部加密手机,经技术破解,手机内保存了李某与多名女性的私密聊天记录,其中与情人王某的对话最为关键,记录显示,案发当天下午,王某曾与李某在别墅内发生激烈争吵,内容涉及“分手费”“公开关系”等敏感话题,更令人震惊的是,王某在聊天中多次提到“你不给我钱,我们就同归于尽”。

警方迅速锁定王某行踪,并于案发后第三天在邻市将其抓获,面对审讯,王某起初否认涉案,但当警方出示其案发前购买同款水果刀的消费记录、别墅附近监控中其身影,以及手机聊天记录后,心理防线崩溃,最终承认了作案事实。

作案动机与案件还原

据王某供述,她与李某于2019年相识,后发展为情人关系,李某承诺与妻子离婚并与其结婚,但始终未兑现,2022年起,王某多次向李某索要“青春损失费”及“分手补偿”,累计金额达500万元,李某以“公司资金周转困难”为由拖延,双方矛盾逐渐激化。

案发当天下午,王某以“讨论结婚事宜”为由再次前往李某家中,双方因500万元补偿款问题爆发争吵,王某情绪失控,随手拿起茶几上的水果刀刺向李某,李某试图反抗,但被王某连续刺中要害,作案后,王某清理了部分血迹,将凶器丢弃在别墅外的灌木丛中,并删除了与李某的聊天记录,随后乘坐网约车逃离现场。

案件影响与社会反思

麦克花园别墅凶杀案的发生,引发了社会各界对情感纠纷、家庭矛盾及社会安全的多重反思:

- 情感纠纷的暴力化风险:案件中,因情感和经济利益纠葛引发的极端行为,暴露出部分人在情感处理中的非理性倾向,也提醒公众需重视情感矛盾的心理疏导机制。

- 高端社区的安全漏洞:尽管案发地安保严密,但因物业对“家庭争吵”等事件的不当处理,导致案件未能及时干预,引发对高端社区安全管理模式的质疑。

- 法律意识淡薄:王某在面临情感和经济纠纷时,选择以暴力方式解决问题,最终触犯法律,不仅害死他人,也毁掉了自己的人生,凸显了法治教育的重要性。

相关问答FAQs

问:案件中的王某为何能轻易进入李某的别墅?

答:据警方调查,李某与王某系情人关系,王某曾多次前往李某家中,熟悉别墅的门禁系统和布局,案发当天,李某主动为王某开门,未设防备,导致王某顺利进入,别墅区的物业对熟人出入缺乏登记核查,也是王某能自由进出的客观因素之一。

问:此案对类似情感纠纷案件有何警示意义?

答:本案警示公众,情感纠纷应通过合法途径解决,如协商、调解或诉讼,而非采取暴力手段,面临情感困扰时,应及时寻求心理咨询或法律帮助,避免因情绪失控酿成悲剧,社会层面也应加强对情感纠纷的干预机制,如社区、妇联等组织可提供矛盾调解服务,预防极端事件发生。

暂无评论,1人围观