康鑫花园经适房诈骗事件是一起涉及经济适用房分配领域的重大案件,其暴露出的问题不仅损害了保障性住房政策的公平性,更引发了社会对公共资源分配监管机制的深刻反思,该事件以“康鑫花园”经济适用房项目为载体,通过伪造材料、内外勾结等手段,将本应用于中低收入家庭的保障性资源非法侵占,形成了从审核、公示到分配的多环节腐败链条,最终导致大量不符合条件的购房者通过欺骗手段获得房屋,而真正需要保障的家庭却被排除在外。

事件背景与核心运作模式

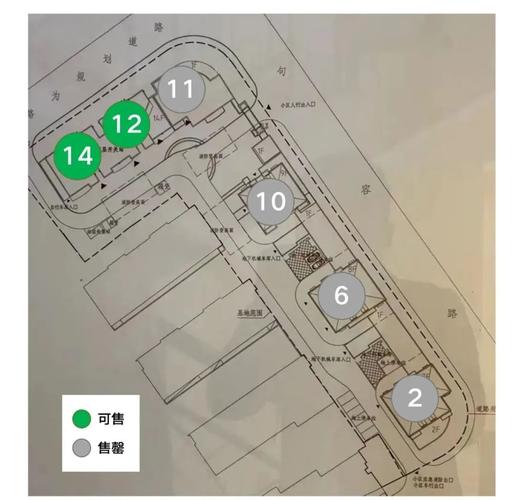

康鑫花园作为地方政府重点推进的经济适用房项目,旨在解决城市中低收入家庭的住房困难问题,其申请条件严格限定为“家庭年收入低于规定标准、人均住房面积不足、为本地户籍”等,在项目推进过程中,以开发商、中介机构、个别政府工作人员为核心的诈骗团伙,利用政策漏洞和信息不对称,构建了系统化的造假网络,具体运作模式包括:一是伪造收入证明,通过贿赂社区工作人员或使用虚假收入流水,使高收入家庭“符合”申请条件;二是虚报住房状况,利用不动产登记系统的查询漏洞,隐瞒申请人名下已有房产的事实;三是操控摇号流程,部分负责摇号的工作人员与中介勾结,提前确定“意向购房者”,确保虚假申请者中签,据后续调查,该团伙累计操作了百余套经适房的非法交易,涉案金额高达数千万元,形成了“申请-造假-审核-中签-转售”的完整黑色产业链。

涉案主体与责任划分

康鑫花园经适房诈骗案件涉及多方主体,其责任性质各不相同。开发商方面,部分项目工作人员为加速销售回款,与中介机构合作,将经适房作为“商品房”变相出售,甚至直接向购房者提供造假“一条龙”服务,从中收取高额手续费。中介机构是诈骗链条的核心环节,他们通过社交媒体、熟人网络等渠道招揽客户,明确承诺“保证通过审核、确保摇号中签”,收费从数万元到数十万元不等,形成了专业化的造假团队。政府监管部门的失职是案件得以发生的关键:住房保障部门对申请材料的审核流于形式,未实现跨部门信息核查(如与税务、不动产登记系统联网);纪检监察部门对审核环节的监督缺失,导致个别工作人员被收买后主动配合造假;社区基层工作人员在初审环节把关不严,甚至参与伪造证明材料,部分购房者为获取经适房,明知不符合条件仍主动参与造假,成为案件的共犯。

事件暴露的系统性漏洞

康鑫花园事件并非孤例,其背后折射出保障性住房分配体系的深层次问题。信息孤岛现象突出,民政、税务、房产等部门的数据未实现实时共享,导致“人户分离”“隐瞒房产”等情况难以被及时发现。审核机制形同虚设,传统的人工审核依赖纸质材料,缺乏技术手段验证真伪,例如对收入证明的核实仅要求社区盖章,而未与税务系统交叉比对。监督机制缺位,保障性住房分配的公示期较短、范围有限,且缺乏有效的社会监督渠道,普通民众难以对造假行为进行举报和核查。法律惩戒力度不足,对于经适房骗购行为,现有法律法规多处以“收回房屋、罚款”等行政处罚,与诈骗涉及的巨额收益相比,违法成本过低,难以形成震慑。

社会影响与整改措施

该事件的曝光引发了社会对保障性住房公平性的广泛质疑,大量中低收入家庭因资源被挤占而无法获得住房保障,加剧了住房不平等;政府公信力受到严重损害,民众对公共政策的信任度下降,针对问题,地方政府启动了全面整改:立即收回所有违规分配的经适房,并重新分配给符合条件的家庭;成立专案组彻查涉案人员,截至2023年,已有15名开发商员工、8名中介人员及3名政府工作人员被追究刑事责任;建立跨部门信息核查平台,整合民政、税务、不动产等数据,实现申请信息的自动比对;优化审核流程,引入人脸识别、大数据分析等技术手段,对申请人的收入、房产、社保等信息进行多维度验证;延长公示期限并扩大监督范围,通过政府官网、社区公告栏等多渠道公示,设立匿名举报奖励机制,鼓励社会监督。

相关问答FAQs

问:康鑫花园经适房诈骗中的购房者是否需要承担法律责任?

答:需要根据其主观认知和行为性质判断,如果购房者在明知自己不符合经适房申请条件的情况下,主动参与伪造材料、贿赂工作人员等行为,已构成诈骗共犯,需承担刑事责任,可能被判处有期徒刑、罚金等;如果购房者因中介欺诈而误信虚假信息,且在审核中未主动造假,则可能仅需承担退还房屋、缴纳罚款等行政责任,但需提供充分证据证明自身无主观恶意。

问:如何防范类似经适房诈骗事件再次发生?

答:防范需从制度、技术、监督三方面入手:一是完善法律法规,提高骗购行为的违法成本,例如将骗购行为纳入征信系统,并追究刑事责任;二是推进技术赋能,建立统一的保障性住房申请信息平台,实现与公安、税务、人社等部门的数据实时对接,通过算法自动识别异常申请(如收入与消费水平不符、名下隐匿房产等);三是强化社会监督,延长公示期至30天以上,开通线上举报通道,对查实的举报给予物质奖励,并保护举报人隐私,同时畅通司法救济渠道,允许利益受损家庭通过诉讼维护权益。

暂无评论,1人围观