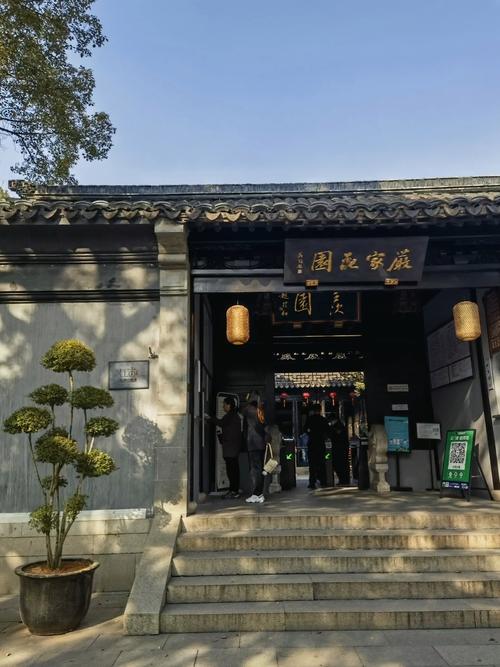

严家花园挂牌10亿的消息近日在地产界和文化遗产保护领域引发广泛关注,这座承载着江南园林艺术与家族百年兴衰的历史名宅,以10亿天价进入市场,不仅刷新了历史文化遗产类物业的估值纪录,更引发了关于文物保护、商业开发与文化传承之间复杂博弈的深层讨论,严家花园位于苏州古城西南,始建于清乾隆年间,是江南古典园林的杰出代表,其以“水精明瑟、山容水态”的造园技艺,融合了自然山水与人文意境,历经严氏家族数代人的营建与修缮,最终形成如今占地16亩、拥有亭台楼阁、轩榭廊坊、山水花木等要素的完整园林体系,作为全国重点文物保护单位,严家花园不仅是中国古代建筑艺术的活化石,更是记录苏州近现代社会变迁的文化载体,其历史价值、艺术价值和文化价值早已超越单纯的地产范畴,成为不可再生的稀缺文化资源。

此次10亿挂牌价格的构成,表面看是地产估值,实则暗含多重价值维度,从市场数据来看,苏州核心城区同类商业用地单价已突破每平方米10万元,而严家花园占地约1万多平方米,若按纯商业开发计算,土地价值已占据挂牌价的主要部分,但关键在于,严家花园的土地使用权与文物保护存在特殊限制——根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定,全国重点文物的所有权属于国家,严家花园目前的管理方虽拥有部分使用权,但任何开发行为均需获得文物主管部门批准,这意味着其开发强度、用途变更、修缮标准等均受到严格约束,实际可开发空间远低于普通商业地块,据业内人士分析,10亿估值中,可能包含了对“特许经营权”的溢价预期,比如文旅业态运营、品牌授权、文化IP开发等潜在收益,但这类收益的实现周期长、政策风险高,与普通商业地产的快速变现逻辑存在本质区别。

从文物保护角度看,10亿挂牌价背后隐藏着开发与保护的尖锐矛盾,严家花园作为江南园林的典范,其建筑细节、植物配置、空间布局均具有不可复制性,任何商业开发都可能对原真性造成损害,历史上,严家花园曾历经战乱与 neglect,部分建筑构件、古树名木遭到破坏,近年虽经修复,但仍需专业团队进行日常维护,若引入商业资本,开发方可能为追求短期收益而过度商业化,比如增设餐饮、住宿、娱乐等设施,破坏园林原有的静谧氛围;或因修缮工艺不达标,导致古建筑“修复性破坏”,2019年,某知名地产商开发苏州古典园林周边项目时,因过度现代化改造引发舆论争议,最终被要求整改,这一案例为严家花园的未来开发敲响警钟,文物保护专家强调,历史类物业的价值核心在于“原真性”和“完整性”,商业开发必须以“最小干预”为原则,但10亿天价对应的投资回报压力,是否能让开发商坚守这一原则,仍是未知数。

从家族文化传承视角,严家花园的挂牌也折射出传统家族文化在现代社会的式微,严氏家族作为苏州近代民族工商业的重要代表,其家族史与严家花园的兴衰紧密相连,园内的“耕读传家”匾额、明清家具、诗文碑刻等,均是严氏家族精神文化的物质载体,此次挂牌据传源于严氏后人因家族成员众多、对文物保护理念存在分歧,难以形成统一管理意见,最终选择通过市场化方式寻求解决方案,家族文化传承的核心在于“人”与“记忆”,若严家花园完全脱离家族掌控,转为商业运营,其承载的家族情感与历史记忆可能被稀释,相比之下,国内已有成功案例,如宁波天一阁通过“国有民营、文化托管”模式,既实现了文物保护,又延续了家族文化影响力,严家花园能否借鉴此类经验,平衡家族利益、文物保护与商业开发,成为关键。

严家花园挂牌10亿事件,本质上是文化遗产在市场经济中的价值重估过程,其影响已超越单一物业范畴,对整个行业具有警示意义,它反映了社会对文化遗产价值的认知提升,愿意为稀缺文化资源支付高溢价;也暴露出当前文物保护与商业开发机制的不完善——缺乏明确的收益分配机制、风险评估体系和退出渠道,可能导致文化遗产沦为资本博弈的工具,若严家花园成功交易,其开发模式将为同类历史物业提供参考;若因文物保护限制而流拍,则倒逼政策层面探索更灵活的文物保护与活化路径,比如建立文化遗产信托基金、引入非营利性运营机构等,无论如何,严家花园的命运已不仅是严氏家族或单一开发商的事,而是关乎全社会如何守护文化根脉的时代命题。

相关问答FAQs

Q1:严家花园挂牌10亿是否意味着可以随意开发?

A1:不可以,严家花园作为全国重点文物保护单位,其开发受到《中华人民共和国文物保护法》的严格约束,根据法律规定,任何单位或个人不得擅自迁移、拆除、原状改建文物建筑,不得改变文物原有的历史风貌和环境,若需进行商业开发,必须向省级文物主管部门申请,并提交详细的文物保护方案、环境影响评估报告和开发计划,经批准后方可实施,开发过程中,文物部门将全程监督,确保“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则得到落实,禁止过度商业化和破坏性开发。

Q2:10亿估值是否合理?普通投资者为何难以参与?

A2:10亿估值的合理性需结合多重因素综合判断,从积极面看,严家花园的稀缺性、历史文化价值及潜在文旅收益构成了估值基础;但从限制面看,其文物保护要求、开发政策风险和长期运营成本也降低了实际价值,普通投资者难以参与主要受三方面制约:一是资金门槛高,10亿总价远超个人投资者承受能力;二是政策限制严格,文物保护资质要求极高,普通资本缺乏专业运营能力;三是投资周期长,文化遗产开发需长期投入回报,与普通投资者的短期收益预期不符,潜在参与者多为大型文旅集团或国有资本,具备政策资源、专业能力和资金实力。

暂无评论,1人围观