花园式街区作为一种融合自然生态、人文关怀与现代城市功能的新型社区模式,正在成为城市更新与品质提升的重要实践方向,它不同于传统街区的单一居住或商业属性,而是通过系统性的空间规划、生态设计与社区营造,将花园、绿植、水景等自然元素与建筑、道路、公共服务设施有机融合,形成“推窗见景、出门入园”的宜居环境,这种街区不仅提升了城市绿化覆盖率,更通过重构人与自然、人与人之间的关系,为居民提供了兼具实用性与美学价值的生活场景。

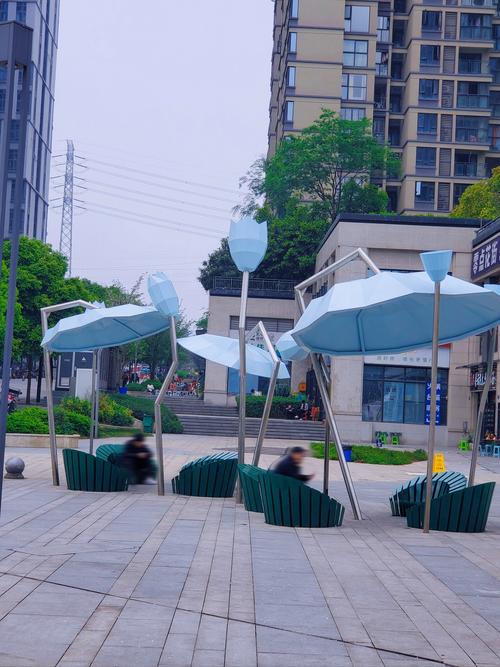

从空间布局来看,花园式街区强调“多中心、网络化”的绿地系统规划,与传统街区集中式公园不同,它采用“口袋公园+社区花园+线性绿廊”的分级配置,确保居民在300米范围内即可接触绿地,在街区核心区域设置主题花园,配备休憩座椅、儿童游乐设施和健身器材;在住宅楼之间开辟“共享菜园”,允许居民认养种植;沿街道两侧打造连续的步行绿道,通过乔木、灌木与地被植物的搭配形成立体绿化带,这种布局不仅提高了绿地的可达性,还通过植物的季相变化营造出丰富的景观层次,使街区在不同季节呈现出独特的风貌。

生态功能是花园式街区的核心优势之一,通过采用透水铺装、雨水花园、绿色屋顶等海绵城市技术,街区可有效应对暴雨内涝问题,同时实现雨水的自然净化与循环利用,以某典型花园式街区为例,其透水铺装面积占比达40%,雨水花园可滞蓄周边70%的雨水径流,每年可减少约1.2万吨自来水用于绿化灌溉,街区优先选用乡土树种与蜜源植物,为鸟类、昆虫等生物提供栖息地,形成小型城市生态系统,数据显示,这类街区的鸟类多样性比普通街区高出35%,PM2.5浓度平均降低20%,显著改善了微气候环境。

在社区营造方面,花园式街区注重通过公共空间激发居民的互动与参与,街区内的广场、草坪、活动平台等场所被设计为“可进入、可参与、可改变”的弹性空间,定期举办市集、音乐会、园艺工作坊等活动,某社区在夏季周末的“花园夜市”中,居民可手工艺品、农产品,同时欣赏露天电影,这种模式既促进了邻里交往,也为小微创业者提供了低成本的展示平台,街区还设置“社区共建角”,允许居民提出绿化改造建议,甚至参与植物养护,这种“自下而上”的治理模式增强了居民的归属感与认同感。

花园式街区的经济价值同样不容忽视,优质的自然环境显著提升了房产价值,据市场调研,同等地段花园式街区的住宅均价较普通街区高出15%-20%,出租率也高出10%以上,街区的特色景观与活力氛围吸引了文创、餐饮、亲子等业态入驻,形成“商业+生态”的良性循环,某街区通过引入独立书店、咖啡馆和手作工坊,已成为城市网红打卡地,周末客流量超5万人次,带动周边商户营业额增长30%,这种“以绿生金”的模式,为城市可持续发展提供了新思路。

花园式街区的建设也面临诸多挑战,首先是高成本问题,初期绿化、设施投入比普通街区高出30%-50%,后期养护费用也需持续投入,其次是管理难题,如何平衡公共绿地的开放性与保护性、协调不同居民的需求差异,需要建立精细化的运营机制,最后是标准化缺失,目前国内尚无统一的花园式街区建设评价体系,导致各地实践水平参差不齐,针对这些问题,部分城市已开始探索“政府引导+企业运营+居民参与”的共建模式,并通过引入智慧化管理系统降低运维成本,如利用传感器监测土壤湿度、自动灌溉系统等,实现绿地的精准养护。

以下为花园式街区关键指标与传统街区的对比:

| 指标类型 | 花园式街区 | 传统街区 | 提升幅度 |

|---|---|---|---|

| 绿地率 | 35%-45% | 15%-25% | 20%-30% |

| 300米绿地覆盖率 | 95% | 60% | 35% |

| 雨水滞蓄能力 | 70%-80% | 30%-40% | 40%-50% |

| 居民户外活动时长 | 每日1.5-2小时 | 每日0.5-1小时 | 100%-300% |

| 商业业态多样性 | 8-12类 | 4-6类 | 100%-200% |

| 社区活动频率 | 每月3-5场 | 每月1-2场 | 150%-350% |

花园式街区的发展将更加注重“智慧化”与“人文性”的融合,通过5G、物联网等技术实现环境监测、设施维护、活动管理的智能化,提升街区运行效率;深入挖掘地域文化特色,将历史记忆、民俗活动融入景观设计,避免“千街一面”的同质化问题,某历史街区在改造中保留老树名木与古井遗迹,通过景观小品再现传统街巷场景,使自然生态与人文底蕴相得益彰。

相关问答FAQs:

Q1:花园式街区与普通社区公园有何区别?

A1:花园式街区与普通社区公园的核心区别在于“系统性”与“融合性”,普通社区公园多为独立的绿地空间,功能相对单一;而花园式街区是将绿化理念贯穿于整个街区的规划、建设与运营中,实现“全域花园化”,它不仅包含大型公园,还通过口袋公园、垂直绿化、屋顶花园等多种形式,将自然元素渗透到建筑的每一个角落、街道的每一段空间,形成“点、线、面”结合的立体绿化网络,花园式街区更强调社区参与和功能复合,如将花园与休闲、运动、社交等场景结合,而普通社区公园多以游憩功能为主。

Q2:如何在老旧小区改造中借鉴花园式街区理念?

A2:在老旧小区改造中借鉴花园式街区理念,可采取“低成本、渐进式”的改造策略,通过拆除违建、闲置用地改造等方式,腾出空间建设“口袋公园”或“共享花园”,优先解决绿地不足问题;利用墙体、屋顶、阳台等空间推广垂直绿化和屋顶绿化,增加绿化覆盖率;采用透水砖、植草沟等海绵城市技术,提升小区的生态功能;组织居民参与“微更新”活动,如认养绿植、设计公共艺术装置等,增强社区凝聚力,改造过程中需注重保留原有社区肌理与历史记忆,避免大拆大建,同时结合加装电梯、适老化改造等民生工程,实现生态改善与功能提升的同步推进。

花园式街区,生态人文两相宜,宜居典范!