买了房之后,公租房的问题需要根据具体政策、合同约定以及当地住房保障部门的规定来妥善处理,核心原则是诚信申报、配合管理,避免因违规行为产生不必要的损失或法律风险,以下从政策依据、处理流程、注意事项及常见误区等方面展开详细说明。

政策依据:公租房与自有住房的兼容性规定

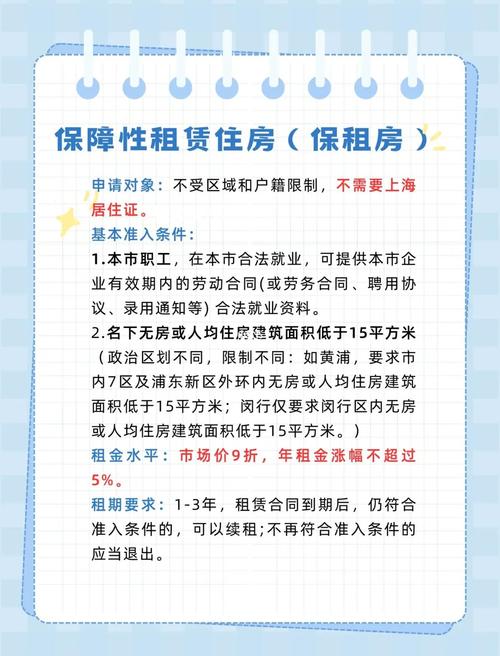

公租房作为保障性住房,其分配和管理有明确的政策要求,核心是保障“住房困难群体”的基本居住需求,防止保障资源被滥用,根据《公共租赁住房管理办法》(住建部令第11号)及各地实施细则,承租公租房期间,若通过购买、赠与、继承等方式获得其他住房,且该住房面积超过当地保障性住房面积标准,或不再符合“住房困难”条件,原则上需退出公租房。

具体判定标准因城市而异,

- 面积标准:多数城市规定,家庭人均自有住房面积低于15平方米(部分城市为18平方米)可继续承租,超过则需腾退;

- 房产类型:若获得的房产为非住宅(如商铺、写字楼),通常不影响公租房资格,但需如实申报;

- 家庭结构变化:如因婚姻、分户等导致家庭住房情况变化,需重新审核资格。

关键点:政策的核心是“家庭住房总量”而非“房产数量”,即自有住房与公租房的面积总和若超标,则需退出公租房。

处理流程:买了房后的必经步骤

立即主动申报

购买房产后,承租人需在规定时限内(通常为30日内,具体以当地公租房合同或通知为准)向公租房运营单位或住房保障中心提交书面报告,并提供以下材料:

- 自有房产的《不动产权证书》(或购房合同、预告登记证明);

- 家庭成员身份证明、户口本;

- 房产面积证明(如测绘报告);

- 其他需要补充的材料(如婚姻证明、亲属关系证明等)。

申报方式:可通过线上政务平台、线下窗口或邮寄材料提交,务必保留申报回执或凭证,避免因“未收到材料”产生争议。

配合资格复核

住房保障部门收到申报后,会启动资格复核程序,包括:

- 信息核查:通过不动产登记中心、民政、税务等部门核实房产的真实性、面积、交易价格等信息;

- 家庭情况调查:核实家庭人口、收入、资产等是否符合原公租房申请条件(部分城市对公租房承租人有收入上限要求,即使住房面积不超标,若收入超标也可能需退出)。

复核期间,承租人需保持通讯畅通,配合补充材料,若复核结果显示“不符合继续承租条件”,则进入腾退流程;若“仍符合条件”(如面积未超标、收入未超标),可继续居住,但可能需更新租赁合同信息。

办理腾退或手续变更

-

需腾退的情况:若复核后确认超标,承租人需在收到《腾退通知书》后的规定期限内(通常为15-30日)腾退公租房,具体流程包括:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 结清租金、水电费、物业费等相关费用;

- 配合房屋验收(检查家具、家电、设施是否完好);

- 办理退租手续,交还钥匙及租赁合同。

注意:部分地区对按时腾退的家庭给予“退租奖励”(如租金补贴信用加分),逾期未腾退的,将按合同约定收取违约金(通常为月租金的10%-30%),情节严重的可能被纳入信用黑名单。

-

可继续承租的情况:若复核后仍符合条件,需携带自有房产证明、复核结果通知等到运营单位办理租赁信息变更,更新承租人档案,确保信息真实一致。

注意事项:避免踩坑的关键细节

合同条款优先

公租房租赁合同中可能对“购房后处理方式”有特别约定(购房后15日内必须申报”),若合同条款严于地方政策,需以合同为准,签约前务必仔细阅读“违约责任”部分,明确逾期申报、虚假申报的后果。

如实申报,切勿侥幸

部分承租人认为“房产未登记在自己名下”(如登记在配偶、父母、子女名下)可隐瞒不报,但住房保障部门可通过家庭住房查询系统(如“一网通办”平台)核查家庭名下所有房产,若被发现虚假申报,可能面临:

- 取消公租房资格,责令退赔已享受的租金优惠(按市场价补缴差额);

- 纳入住房保障失信名单,3-5年内不得申请任何保障性住房;

- 情节严重的,可能被追究法律责任(如涉及诈骗保障资源)。

特殊情况的特殊处理

- 继承房产:若继承的房产面积较小(如继承父母遗留的小户型),且家庭人均面积仍不超标,可提供继承证明后继续承租;

- 购买小户型二手房:若购买的自有住房为“保障性住房标准内”(如符合当地保障房面积上限),需提供购房合同和完税证明,由部门综合核定是否超标;

- 共有产权房:部分城市将共有产权房纳入家庭住房面积计算,按产权份额折算后核定是否超标。

保留所有交易凭证

购房合同、付款凭证、税费缴纳证明、不动产权证书等材料需妥善保存,不仅用于申报公租房资格,若后续对复核结果有异议,可作为申诉依据。

常见误区与风险提示

误区1:“购房后马上退租,无需申报”

风险:若未申报且未主动退租,运营单位可能通过“大数据比对”发现房产信息,承租人将面临违约金及信用惩戒,即使主动退租,也需完成“申报-退租”流程,避免被认定为“擅自退租”。

误区2:“公租房和商品房不在一个城市,无需申报”

风险:多数城市的住房保障部门已实现跨区域房产信息联网,即使在外地购房,仍需如实申报,若隐瞒不报,一旦被发现,处理方式与本地购房一致。

误区3:“面积刚好达标,可以‘操作’面积证明”

风险:通过虚假测绘报告、隐瞒真实面积等方式申报,属于骗取保障资源,不仅会被追缴租金、取消资格,还可能面临行政处罚。

相关流程参考(以某一线城市为例)

| 环节 | 时限要求 | 所需材料 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 主动申报 | 购房后30日内 | 购房合同、不动产权证书、身份证/户口本、家庭关系证明 | 逾期申报可能被认定为“故意隐瞒”,影响后续处理 |

| 资格复核 | 申报后15个工作日 | 配合部门核查房产信息、家庭收入等 | 保持通讯畅通,及时补充材料 |

| 腾退房屋 | 收到通知后15-30日 | 结清费用、房屋验收、交还钥匙 | 逾期未腾退按日收取违约金,超过3个月可能被起诉 |

| 信息变更(若符合条件) | 复核通过后10日内 | 自有房产证明、复核结果通知、原租赁合同 | 更新档案信息,确保后续租金缴纳、续租等流程顺畅 |

相关问答FAQs

Q1:购买小公寓(面积30平方米)后,家庭人均面积仍不超标,是否需要退租?

A:无需退租,若购买的自有住房面积较小,与公租房面积合计后,家庭人均住房面积仍低于当地保障性住房面积标准(如15平方米),且家庭收入、资产等其他条件符合公租房政策,可向住房保障部门提交材料申请资格复核,通过后可继续承租公租房,但需更新租赁合同中的家庭住房信息。

Q2:购买公租房后,原公租房的租金如何计算?是否需要补缴差额?

A:购买自有住房后,公租房租金标准不会自动变更,需根据资格复核结果确定:若复核后仍符合承租条件,租金标准不变;若复核后不符合条件(如面积超标),需在腾退前按原合同标准结清租金,不存在“补缴差额”的情况,但需按约定承担违约责任(若逾期申报或腾退),若复核后发现“购房后收入超标”,部分城市会调整租金为“市场租金标准”,需按新标准缴纳,直至退租。

购房后处理公租房问题的核心是“主动、如实、配合”,第一时间向相关部门申报,严格按流程办理手续,既能保障自身合法权益,也能维护住房保障资源的公平分配,如有疑问,可直接咨询公租房运营单位或当地住房保障中心,获取准确的政策解读和操作指导。

买房后仍可保留公租房资格,安心入住无后顾。