毕业季是人生中一个充满希望与挑战的时期,但“没钱租房”这个现实问题常常让许多毕业生陷入焦虑,经济有限并不意味着只能妥协居住条件,通过合理规划和资源整合,完全可以在控制成本的前提下找到落脚之地,以下从多个维度提供具体建议,帮助毕业生破解租房难题。

低成本住房渠道优先排查

刚毕业时,应优先考虑成本极低甚至免费的过渡性住房,为后续稳定生活积累资金。

学校与政府资源:

许多高校为应届毕业生提供“毕业生过渡宿舍”,通常租金为市价的30%-50%,且可申请最长6个月的居住期限,某高校提供的4人间宿舍月租仅300元,含水电与基础家具,性价比远超市场租房,各地人才公寓、公租房对毕业生有专项补贴,如杭州市对毕业两年内的大学生可申请租金减免30%,需提前关注当地“人才服务中心”公众号或官网。

亲友资源置换:

若家乡或亲友所在城市有闲置房源,可协商短期免费或低价居住,帮亲友照看宠物、打理房屋作为“以劳换住”,既能节省开支,又能增进亲情。

合租与群租房优化选择:

选择合租时,优先找同事、同学等熟人合租,避免中介陷阱,可通过“豆瓣租房小组”“小红书合租笔记”等平台筛选信息,关键词用“押一付一”“转租”降低成本,北京五环外的次卧合租月租约1500元,若选择“押一付一”并分摊宽带、物业费,实际支出可控制在1200元内。

降低租房成本的实操技巧

即使需要正式租房,也有多种方法压缩开支,避免成为“月光族”。

租金支付方式谈判:

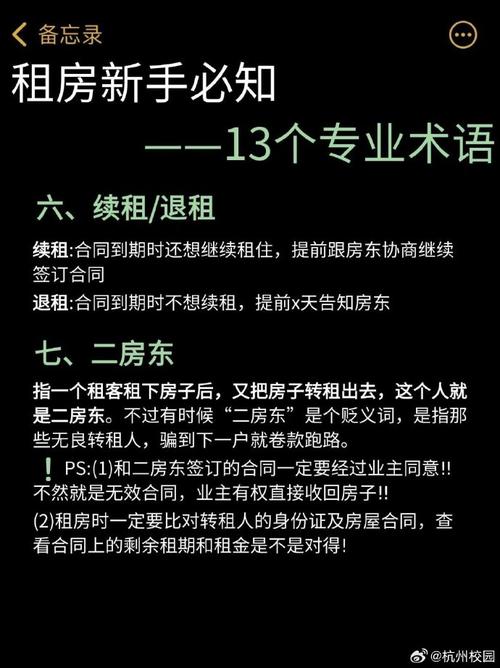

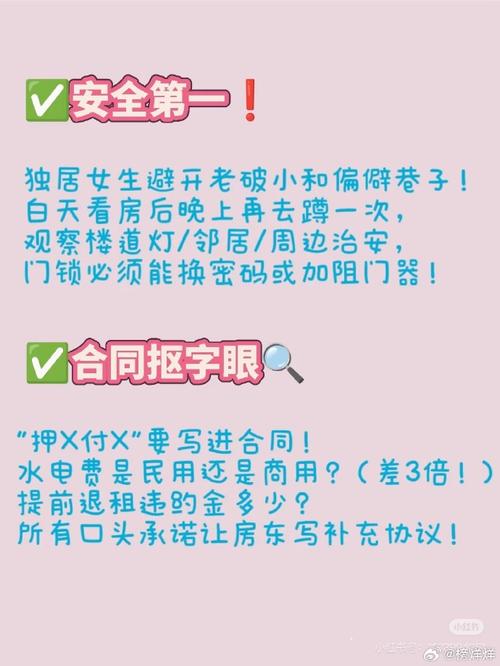

传统“押一付三”对毕业生压力较大,可尝试与房东协商“押一付一”或“月付”,若房东不同意,可提出“年付优惠”——一次性支付一年租金通常可获8-9折优惠,但需确认房东身份真实性,避免被骗。

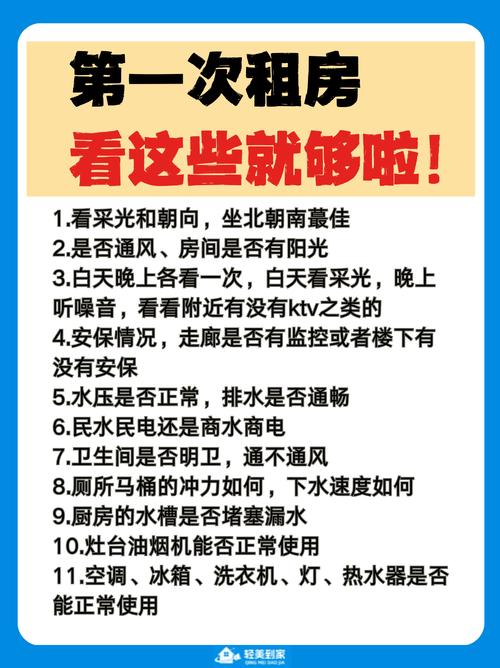

房屋选择与装修取舍:

优先选择“老破小”或无电梯的顶楼房源,租金比同地段新房低20%-30%,上海徐汇区的老式小区6楼无电梯一居室月租3500元,而同地段电梯房需4500元,装修方面,接受“简装房”自购二手家具,通过“闲鱼”“转转”平台以3折价格购买沙发、床架等,一套家具成本可控制在1000元内。

隐形成本控制:

签约前务必明确费用明细,要求房东出示“物业费、供暖费”缴纳记录,避免拖欠费用转嫁租客,网络选择基础带宽(如200M宽带)而非高价套餐,每月可节省50元。

副业增收与财务规划

短期增收与长期规划结合,才能从根本上解决租房经济压力。

灵活就业副业:

利用碎片时间从事线上兼职,如文案写作、PPT设计、短视频剪辑等,平台如“猪八戒网”“甜薪工场”时薪可达50-200元,线下可尝试周末展会促销、家教等工作,月增收2000-3000元即可覆盖部分房租。

租房资金专项管理:

设立“租房储备金”账户,每月工资强制储蓄30%,优先用于支付房租,若资金紧张,可申请“租房分期贷”(如支付宝“免押金”服务),但需注意年化利率不超过24%,避免陷入高息借贷。

心理建设与社会资源利用

面对经济压力,积极心态和外部支持同样重要。

避免“面子消费”:

租房不等于生活品质妥协,优先满足“安全、通勤便利”两大核心需求,而非追求豪华装修,选择地铁口但面积较小的房源,可节省通勤时间成本。

社区与公益资源:

部分城市有“青年驿站”提供7-15天免费住宿,如南京“栖霞区青年人才公寓”可为应届毕业生提供临时过渡,加入本地“租房互助群”,获取实时房源信息与合租伙伴。

常见住房渠道成本对比表

| 渠道类型 | 月均成本(一线城市) | 优点 | 缺点 |

|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

| 毕业生过渡宿舍 | 500-1500元 | 价格低、安全有保障 | 需提前申请,名额有限 |

| 合租次卧 | 1500-3000元 | 交通便利、生活配套全 | 需协调室友生活习惯 |

| 老破小单间 | 2000-4000元 | 独立性强、隐私性好 | 设施老旧、无电梯 |

| 青年人才公寓 | 2000-3500元 | 政府补贴、管理规范 | 申请条件严格 |

相关问答FAQs

Q1:如何辨别租房信息中的骗局?

A:需警惕“低价诱饵”“虚假房源”和“诈骗押金”三类骗局,签约前务必核实房东身份证与房产证是否一致(可通过“贝壳找房”APP查询房源备案信息),租金明显高于市场价的房源需谨慎,转账时坚持“押金付至第三方监管账户”(如“支付宝租房”担保交易),避免直接向个人转账,保留聊天记录与合同原件,遇骗及时报警。

Q2:毕业后想在大城市立足,但房租太高,是否建议回老家发展?

A:需结合职业规划与城市机会综合判断,若从事的行业(如互联网、金融)在老家岗位稀缺,建议先在大城市“过渡2-3年”,积累经验与资本后再考虑返乡;若老家有稳定工作与住房,可选择“卫星城”租房,如北京周边的燕郊、上海周边的昆山,通过高铁通勤降低成本,每月可节省房租3000-5000元,最终决策应基于“长期发展潜力”而非短期经济压力。

暂无评论,1人围观