租房自己住害怕是很多人都会遇到的问题,尤其是独自居住的年轻人或新环境适应者,这种恐惧可能源于对陌生环境的不安、对安全问题的担忧,或是夜晚独处时的孤独感,要缓解这种情绪,需要从心理调适、环境优化、安全措施和社交支持等多方面入手,逐步建立居住的安全感和归属感。

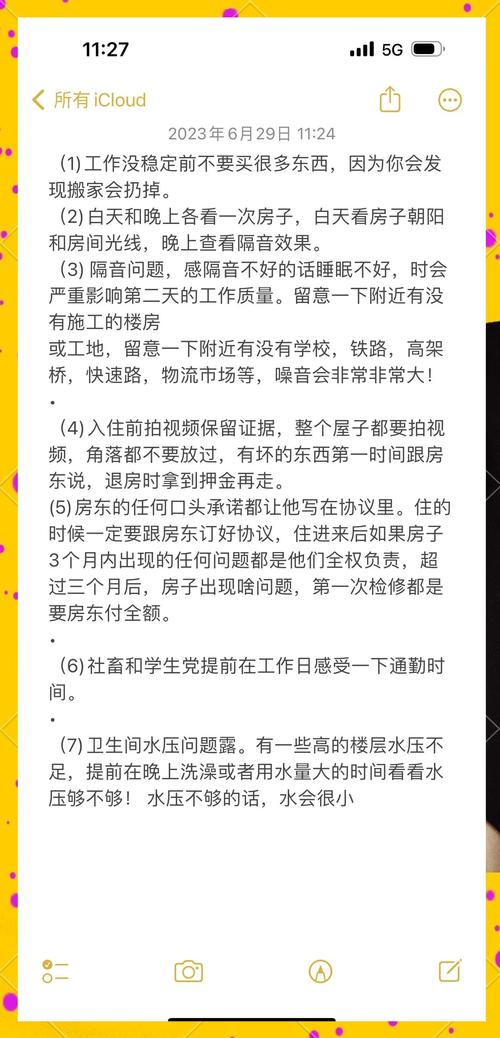

心理调适是缓解恐惧的基础,很多人害怕租房是因为内心放大了潜在的危险,或者过度想象负面场景,可以通过认知重构来改变思维方式,列出让你害怕的具体原因,然后逐一分析这些情况发生的概率和应对方法,如果担心入室盗窃,可以检查门窗是否牢固;如果害怕深夜的异响,可以尝试用白噪音或轻音乐掩盖,建立规律的作息时间也能减少夜晚胡思乱想的机会,睡前避免接触恐怖内容,转而阅读轻松的书籍或进行冥想,帮助身心放松,给自己积极的心理暗示也很重要,比如反复告诉自己“这个小区很安全”“我已经采取了足够的防护措施”,逐步用理性思维替代焦虑情绪。

优化居住环境能直接提升安全感,一个整洁、明亮、熟悉的居住空间会让人更有掌控感,建议在房间内布置暖色调的灯光,避免昏暗角落;保持物品摆放有序,减少杂乱带来的不安感,如果窗户临街或面对黑暗区域,可以安装防窥膜或厚窗帘,既能保护隐私,又能减少外界干扰,在家中营造一些“陪伴感”的元素,比如养一盆绿植、摆放家人照片,或者使用香薰机散发令人安心的气味(如薰衣草、檀香),这些小细节能潜移默化地缓解孤独感,对于特别敏感的人,可以考虑在家中放置一个“安全感物品”,比如一个柔软的抱枕或一个毛绒玩具,在情绪紧张时可以用来安抚自己。

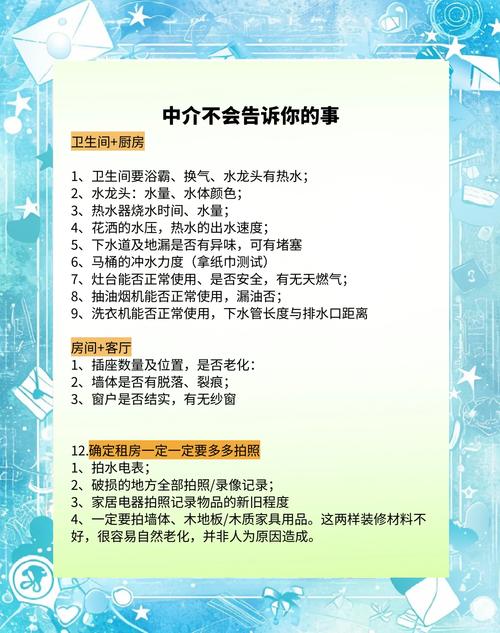

加强安全措施是消除恐惧最直接的方式,租房前,应仔细检查房屋的安全隐患,比如门锁是否老化、窗户是否有防盗网、电路是否安全等,如果门锁不够牢固,可以要求房东更换或自行更换C级锁芯;低楼层住户可以安装限位器或防护栏,防止外人闯入,在家中,可以配备一些简易的安全设备,比如门窗感应器、智能摄像头或声控灯,这些设备不仅能实时监控动态,还能在异常情况时发出警报,起到震慑作用,养成睡前检查门窗的习惯,将贵重物品存放在隐秘处,避免在家中存放大量现金,如果小区治安较差,尽量选择有门禁或保安的小区,避免深夜独自归家,或与邻居约定互相照应。

社交支持网络的建立同样重要,长期独居容易让人陷入孤立无援的境地,因此主动与外界建立联系能减少恐惧感,可以和邻居打招呼,熟悉周边环境,遇到困难时也能及时求助;加入本地的租房群或兴趣小组,认识志同道合的朋友,定期组织线下聚会,避免长时间独处,如果家人或朋友住在附近,可以偶尔邀请他们来家里做客,让空间更有“人气”,保持与家人的日常沟通,每天报平安或分享生活琐事,也能让远方的亲人放心,同时给自己一种“被支持”的感觉,对于社交能力较弱的人,可以从线上社区开始,比如参与租房安全讨论组,学习他人的经验,同时找到情感共鸣。

如果恐惧情绪已经影响到正常生活,比如出现失眠、心慌或回避社交等情况,可能需要寻求专业帮助,心理咨询师可以通过认知行为疗法(CBT)帮助你识别并改变负面思维模式,学习应对焦虑的技巧,一些心理健康类APP(如潮汐、Now冥想)提供冥想课程和放松训练,适合日常自我调节,寻求帮助并不是软弱的表现,而是对自己负责的态度。

除了以上方法,还可以通过一些日常习惯增强安全感,出门时假装家里有人,比如打开电视或留一盏灯;避免在社交媒体上暴露独居信息,比如发布“今晚只有我一个人在家”这样的动态;随身携带防身用品(如防狼报警器),但不鼓励主动冲突,以安全第一为原则,了解周边的求助资源也很重要,比如附近的派出所、医院或24小时便利店,遇到紧急情况可以快速反应。

| 安全措施分类 | 具体方法 |

|---|---|

| 门窗安全 | 更换C级锁芯、安装限位器、加装防盗网、使用防窥膜 |

| 监控设备 | 安装智能摄像头(门口或客厅)、门窗感应器、声控灯 |

| 日常习惯 | 睡前检查门窗、不暴露独居信息、随身携带防身用品 |

| 环境优化 | 布置暖色调灯光、保持整洁、放置绿植或香薰 |

相关问答FAQs:

Q1:租房时如何判断小区是否安全?

A1:可以从以下几个方面判断:1)实地考察小区环境,观察是否有门禁、保安巡逻、监控覆盖;2)询问房东或邻居周边治安情况,了解是否有盗窃案发记录;3)查看小区照明设施是否完善,尤其是楼道和停车场;4)选择有正规物业管理的小区,避免管理混乱的城中村或老旧小区。

Q2:独居时听到异响怎么办?

A2:首先保持冷静,避免惊慌失措,可以采取以下步骤:1)打开房间所有灯光,减少黑暗带来的恐惧;2)用手机或手电筒照射异响来源,确认是否为正常声音(如水管、楼上脚步声);3)如果声音持续且异常,立即锁好门窗,躲在安全区域(如锁好的房间),并联系物业或报警;4)平时可以准备一个防狼报警器,遇到危险时触发高分贝警报吓退对方。

暂无评论,1人围观