在租房子过程中,甲醛问题关系到居住者的健康,尤其是对于老人、儿童、孕妇以及体质敏感的人群,更需要重点关注,如何科学、有效地向房东或中介询问甲醛情况,既需要掌握沟通技巧,也需要了解相关的检测方法和应对策略,以下从多个维度详细说明租房子时如何询问甲醛问题。

在沟通初期,选择合适的时机和方式是关键,通常在初步确定意向房源后,正式签约前,是询问甲醛问题的最佳阶段,此时房东或中介有充足的时间回应,租客也有足够的时间考虑是否租赁,沟通时建议通过电话或面谈的方式,文字消息虽然可以留下记录,但容易产生误解,且难以通过语气判断对方的诚意,开场时可以先表达对房源的认可,房子整体我很满意,采光和格局都很喜欢”,再自然过渡到健康问题:“因为我比较关注居住环境的安全性,想了解一下房子在装修或翻新后是否做过甲醛检测,这方面能否提供一些信息?”这样的提问方式既礼貌,又能明确表达诉求,避免让对方感到突兀。

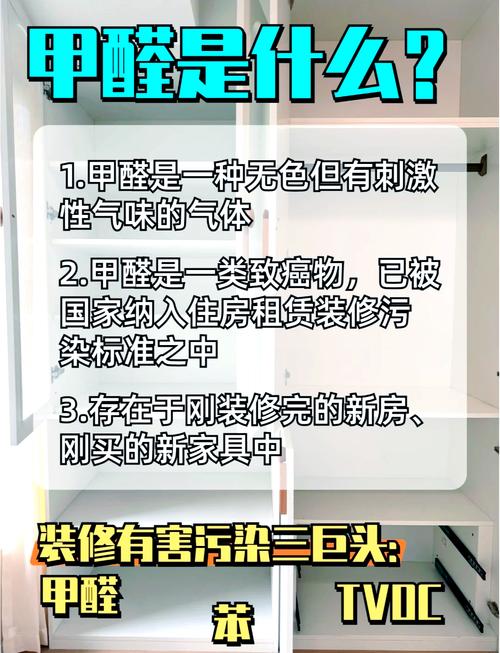

在询问具体信息时,需要围绕甲醛的来源、检测历史、通风情况等核心问题展开,甲醛主要来源于装修材料中的胶粘剂、板材、涂料、壁纸等,因此可以针对性地询问装修时间和材料选择,可以问:“房子是什么时候装修的?装修时是否选用了环保等级较高的材料,比如E0级或E1级的板材、水性漆等?”如果房子是近期装修或新购置的家具,需要特别关注:“近期是否新添了家具或软装?这些家具是否有环保检测报告?”对于检测历史,直接询问“是否做过甲醛检测”可能得到模糊的答复,可以进一步细化:“是否有第三方检测机构出具的甲醛检测报告?检测时间和数值是多少?”这里需要注意的是,国家规定室内甲醛浓度标准为I类民用建筑(如住宅)≤0.07mg/m³,II类民用建筑≤0.10mg/m³,了解标准后才能对检测结果做出判断。

如果对方表示做过检测,务必要求查看检测报告原件或复印件,并注意报告的检测机构是否具备CMA(中国计量认证)资质,非专业机构或自测设备的结果往往不具备参考价值,若对方无法提供检测报告,可以尝试协商检测事宜,“如果暂时没有报告,是否可以在签约前共同找专业机构进行检测?费用由谁承担?”此时需要提前了解本地具有CMA资质的检测机构费用(通常在300-800元不等,根据检测点和数量浮动),避免因费用问题产生分歧。

除了检测数据,通风情况是判断甲醛浓度的重要参考,甲醛的释放周期长达3-15年,即使初期检测合格,若通风不畅,仍可能积累超标,因此需要询问房屋的通风条件:“平时窗户是否能完全打开?南北通透还是单面通风?小区是否有风道影响空气流通?”如果房屋处于封闭环境或通风条件较差,即使装修时间较长,也可能存在甲醛超标风险,可以观察房屋内是否有刺鼻异味、新家具的气味是否浓重,这些直观感受虽然不能作为判断依据,但可以作为辅助参考。

在与房东或中介沟通时,可能会遇到几种常见的应对情况,需要提前做好准备,若对方表示“房子刚装修完,气味不大,通通风就好了”,需明确告知甲醛在超标2-3倍以下时可能无明显刺激性气味,但依然会对健康造成危害,并坚持要求检测,若对方以“检测结果找不到了”或“之前租客住着没事”为由推脱,可以强调自身对健康的重视,并指出“每个租客的身体状况不同,为了双方安心,检测是最直接的方式”,若对方拒绝配合检测,需谨慎考虑是否租赁,因为隐瞒甲醛问题可能涉及违约,但需要通过合同条款明确责任。

在签订租赁合同时,可以通过法律手段进一步保障权益,在合同补充条款中明确约定:“房东保证房屋甲醛浓度符合国家居住标准,若因甲醛超标导致租客健康受损,房东需承担赔偿责任,并退还剩余租金。”约定甲醛检测的时间和机构,签约后3个工作日内,双方共同委托具备CMA资质的机构进行检测,费用由房东承担;若检测结果超标,租客有权解除合同且无需承担违约金。”这样的条款能将口头约定转化为法律约束,避免后续纠纷。

如果已经入住后怀疑甲醛超标,可通过以下方式应对:保持开窗通风,这是最经济有效的方法,每天至少通风2-3次,每次30分钟以上;使用活性炭包、新风系统等辅助净化设备,但需注意活性炭需定期更换,避免二次污染;若出现眼睛刺痛、喉咙不适、头晕等症状,应及时就医,并联系专业机构进行复检,保留检测报告作为维权的依据,向房东或中介反映问题时,需提供书面检测报告,明确要求整改或退租,必要时可通过消费者协会、法律途径解决。

相关问答FAQs

Q1:如果房东拒绝提供甲醛检测报告,也不同意检测,还能租吗?

A1:不建议租赁,甲醛超标会对健康造成长期影响,尤其是长期居住的情况下,房东拒绝配合检测可能暗示房屋存在甲醛超高的风险,根据《民法典》规定,房东有义务保证租赁物符合约定的使用用途,居住安全是基本要求,若强行入住,一旦出现健康问题,维权难度较大,建议优先选择愿意配合检测的房源,或暂缓租赁,避免因小失大。

Q2:自己购买甲醛检测仪靠谱吗?能作为维权依据吗?

A2:市面上大部分家用甲醛检测仪(尤其是价格低于200元的)检测结果误差较大,易受温湿度、气流等因素干扰,数据准确性低,不能作为维权的法律依据,若自行检测发现数值偏高,仅可作为初步判断的参考,仍需委托具备CMA资质的第三方机构进行检测,其报告才具备法律效力,家用检测仪更适合作为日常通风后的辅助监测,无法替代专业检测。

暂无评论,1人围观