租房时如何避免遇到“不干净”的情况,其实更多是从心理建设和细节习惯入手,通过科学、理性的方式营造安心居住环境,以下从房屋选择、入住仪式、日常习惯、心理调节四个方面展开,帮助建立积极的心理暗示和生活秩序。

(图片来源网络,侵删)

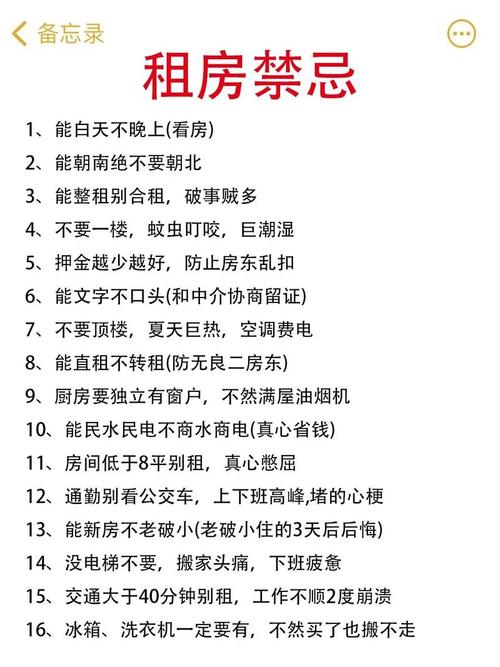

房屋选择:从源头规避潜在风险

租房前对房屋的背景和现状进行初步判断,能有效减少不必要的心理负担。

- 了解房屋历史:通过中介、房东或邻居侧面了解房屋是否有过长期空置、非自然死亡事件(如自杀、他杀)或频繁换租的情况,若房屋长期无人居住,建议优先选择有稳定租客记录的房源,避免选择“凶宅”或存在负面历史信息的房屋。

- 实地勘察细节:看房时注意观察房屋是否阴暗潮湿、通风不畅,这类环境容易滋生霉菌,也可能让人产生压抑感,同时检查门窗是否完好,确保居住安全,安全感是心理舒适的基础。

- 避开特殊房型:避免选择地下室、阁楼、或位于医院、殡仪馆、坟场附近的房屋,若因预算限制不得不考虑,需确保房屋采光、通风良好,且周边有稳定的居住氛围(如常亮路灯、邻近居民区)。

入住仪式:建立积极的心理暗示

仪式感并非迷信,而是通过具体行为帮助大脑切换“新生活”模式,从心理上接纳并占据新空间。

- 彻底清洁房屋:入住前请保洁人员或自己深度打扫,尤其是角落、柜子底部等容易积灰的地方,清洁过程本身就有“净化”空间的象征意义,可使用含柠檬、茶树等精油的清洁剂,清新的气味能提升愉悦感。

- 开窗通风换气:选择白天阳光充足时开窗通风,至少持续3-5天,让空气流通,带走可能存在的潮湿味或陈旧气息,若担心空气质量,可放置活性炭包或绿植(如绿萝、吊兰)辅助净化。

- 简单“安宅”仪式:无需复杂,可通过摆放寓意吉祥的物品增强安全感,如:

- 大门旁放一小盆绿植(如富贵竹),象征生机勃勃;

- 卧室床头摆放暖色调台灯,避免强光直射,营造温馨氛围;

- 在窗台或阳台挂风铃,风吹铃动有“驱散沉闷”的积极暗示。

日常习惯:营造稳定的生活秩序

长期居住的安心感,源于规律的生活和积极的心理建设,而非依赖“避邪物品”。

- 保持房屋整洁:定期整理房间,杂物堆积容易让人产生混乱感,进而引发焦虑,睡前花10分钟收拾桌面、归置物品,能让居住环境保持清爽,也有助于睡眠质量。

- 注意夜间行为:若独居,建议睡前检查门窗是否锁好,卧室避免放置过多镜子(尤其不要正对床),减少夜间惊醒时的视觉刺激,可使用小夜灯代替强光,既方便又不会破坏睡眠氛围。

- 建立社交连接:与邻居保持友好关系,熟悉周边环境,遇到问题能及时求助,良好的邻里关系能增强对居住环境的归属感,从心理上减少“孤立无援”的恐惧。

心理调节:用理性驱散恐惧

很多时候,“邪气”源于内心的不安和对未知的恐惧,学会调节心态,才能真正获得安全感。

(图片来源网络,侵删)

- 正视恐惧来源:若总是担心房屋有问题,可以白天多在活动区域(如客厅、厨房)停留,熟悉空间布局;夜晚可通过听轻音乐、阅读等方式转移注意力,避免过度关注“异常声响”(如老楼水管异响、风吹窗户震动等)。

- 借助科学手段:若对空气质量、电磁辐射等有顾虑,可使用专业检测仪检测,数据达标能消除心理疑虑;若因压力导致失眠、焦虑,可通过冥想、运动等方式调节,必要时寻求心理咨询帮助。

相关问答FAQs

Q1:租房时遇到“凶宅”怎么办?

A:若通过正规渠道得知房屋存在负面历史,可依据《民法典》相关规定,若房东未如实告知房屋重大瑕疵(如曾发生非自然死亡事件),可主张解除合同并要求退还租金及押金,若已入住且感到不适,可通过调整房屋布局(如重新装修、摆放绿植)、增加生活气息(如邀请朋友聚会)等方式改善心理感受,必要时考虑换房。

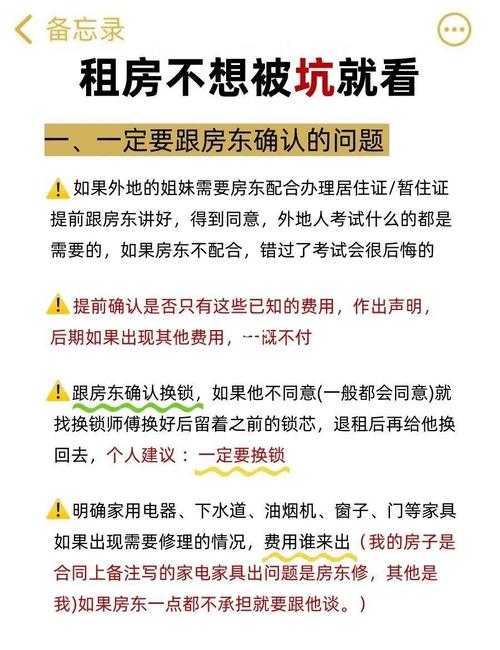

Q2:独居女性租房如何增强安全感?

A:首先选择安保较好的小区,避免顶楼或偏僻楼层;入住后更换门锁,或安装智能门锁(可设置临时密码);家中常备防狼警报器、灭火器等应急物品;夜间回家尽量走有路灯的大路,进门前先环顾四周;与信任的朋友保持“报平安”习惯,定期分享动态,安全感更多来自主动防范,而非被动依赖“避邪”方式。

租房避邪小窍门,安心入住有妙招!