民国时期的中国社会经历了剧烈的变革与动荡,这一时期的房价走势也呈现出鲜明的时代特征,既反映了城市化的初步发展,也折射出社会经济结构的脆弱性,从时间跨度上看,民国房价大致可分为三个阶段:北洋政府时期(1912-1928)、南京国民政府前期(1927-1937)和抗战及解放战争时期(1937-1949),每个阶段的房价波动都与政治局势、经济政策和外部环境紧密相关。

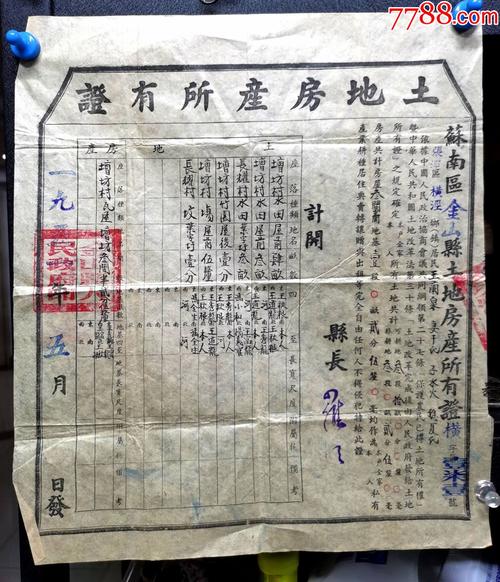

北洋政府时期,随着清末民初城市近代化的起步,上海、天津、北京等通商口岸城市的人口聚集效应初显,房地产市场开始萌芽,这一阶段的房价整体处于相对低位,以上海为例,1920年代初期,市区普通住宅每平方米价格约在银元20-30元,相当于普通职员2-3个月的工资,房价水平受限于基础设施不完善和金融市场发育不足,但租界地区的“外滩洋房”已显现出溢价效应,部分高档住宅每平方米价格可达银元100元以上,是普通住宅的3-5倍,房地产交易多通过钱庄、票号进行融资,缺乏规范的银行信贷支持,市场投机性较弱,房价主要由供需关系和地缘位置决定。

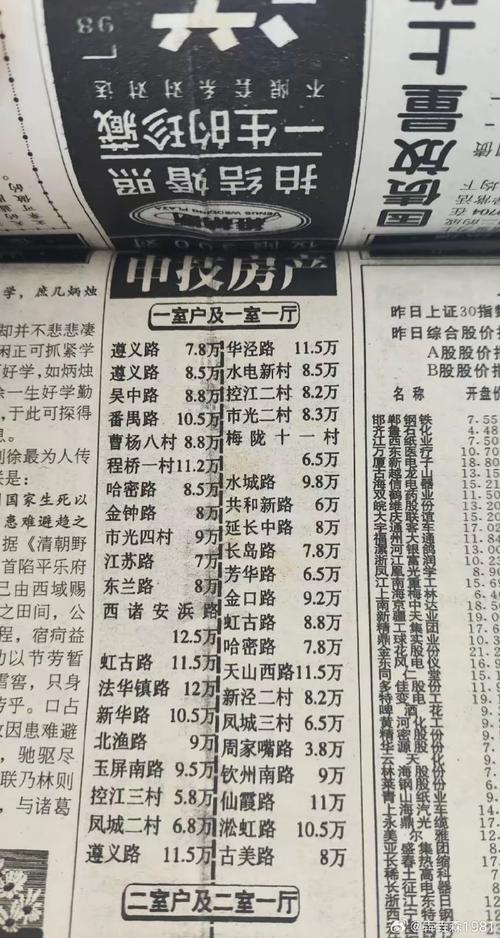

进入南京国民政府前期,随着“黄金十年”(1927-1937)的经济建设,城市化进程加速,上海、南京等地的房价进入快速上涨通道,1929年全球金融危机爆发后,国际银价下跌导致中国白银大量外流,国民政府于1935年推行“法币改革”,这一系列经济政策深刻影响了房地产市场,以上海为例,1931-1936年间,市区普通住宅均价每平方米从银元35元上涨至65元,涨幅高达86%,核心商圈如南京路、静安寺的商铺价格涨幅更超过120%,这一阶段,外资银行和本土商业银行开始介入房地产信贷,分期付款、押贷业务的出现刺激了投机需求,部分区域房价出现短期泡沫,城乡二元结构下,广大农村地区因经济凋敝,房价几乎停滞,与城市形成鲜明对比,反映出民国房价的显著地域分化。

抗战及解放战争时期(1937-1949),受战争创伤和恶性通货膨胀影响,房地产市场陷入混乱,1937年日军侵华后,上海、天津等沦陷区房价先因战乱暴跌,后因日伪推行“以战养战”政策,货币超发导致价格飙升,1945年抗战胜利后,国民政府接收敌产,一度出现短暂复苏,但1947年全面内战爆发后,法币急剧贬值,至1948年8月法币崩溃时,上海房价较1937年上涨了数万倍,甚至出现“以物易房”的实物交易现象,1948年发行金圆券后,政府强制限价,但很快因货币彻底失控而失效,房地产市场实际陷入停滞,仅剩黑市交易,这一时期,房价已完全脱离居住需求,沦为通货膨胀的“晴雨表”,普通民众的购房能力几乎归零。

从房价结构来看,民国时期呈现出“三高两低”特征:一是租界与华界房价差距高,如上海公共租界地价是华界的5-10倍;二是商业与住宅房价差距高,商铺均价为住宅的2-3倍;三是核心区与郊区房价差距高,上海南京路每平方米地价可达外郊区的20倍以上,而低点则体现在:农村地区房价长期低迷,普通工薪阶层购房比例极低(据统计,1930年代上海市民购房率不足5%),且二手房市场几乎空白,交易以新建房为主。

相关问答FAQs

Q1:民国时期普通工薪阶层真的买得起房吗?

A1:整体而言,民国时期普通工薪阶层购房难度极大,以1920-1930年代的上海为例,一名普通小学教师月薪约银元30-50元,而市区普通住宅每平方米价格约20-65元,一套50平方米的住房总价需1000-3250元,相当于其20-108个月的工资,即使考虑分期付款,当时的贷款利率高达8%-12%,且需提供担保,多数工薪阶层只能选择租房,房租收入比通常达到月薪的30%-50%,远高于当前国际公认的合理区间(25%-30%)。

Q2:为什么民国时期租界地区的房价远高于华界?

A2:租界房价溢价主要源于三方面因素:一是制度优势,租界实行独立的行政管理、法律体系和税收政策,治安相对稳定,基础设施(如水电、道路)完善,吸引大量富裕阶层和外资企业入驻;二是土地稀缺性,租界范围有限,且早期多占据城市核心地段,土地供应紧张,如上海公共租界1930年代土地价格年均涨幅达10%以上;三是国际化标签,租界内的西式建筑和社区成为身份象征,进一步推高需求,相比之下,华界地区政府治理能力薄弱,基础设施落后,且常受战乱影响,房价长期处于低位。

暂无评论,1人围观