后期房价的走势一直是社会各界高度关注的焦点,涉及经济基本面、政策导向、市场供需、人口结构等多重因素的综合作用,要判断未来房价的变化趋势,需从多个维度进行系统性分析,既要看到支撑市场的积极因素,也要警惕潜在的风险与挑战。

从经济基本面来看,经济增长与居民收入水平是房价的长期基石,近年来,我国经济虽面临下行压力,但仍保持中高速增长,城镇化进程持续推进,2023年常住人口城镇化率已达66.16%,与发达国家80%左右的水平仍有差距,这意味着未来仍有大量人口向城市迁移,带来新增住房需求,尤其是城市群和都市圈的发展,如长三角、珠三角、京津冀等区域,产业集聚效应明显,就业机会丰富,将持续吸引人口流入,为当地楼市提供需求支撑,居民收入水平的稳步提升也增强了购房支付能力,但需注意收入增长与房价涨幅的匹配度,若房价增速远超收入增速,将抑制刚需和改善性需求的释放。

政策调控对房价的影响最为直接和关键,当前我国房地产政策坚持“房住不炒”的定位,强调“稳地价、稳房价、稳预期”,政策工具箱不断丰富,包括限购、限贷、限售、利率调整、公积金政策优化等,2023年以来,多地因城施策,优化限购政策,降低首付比例和贷款利率,支持刚性和改善性住房需求,例如首套房贷利率下限下调至3.8%,部分城市甚至推出“认房不认贷”政策,有效激发了市场活力,保障性住房体系建设加速推进,保障性租赁住房、共有产权房等供给增加,有助于分流商品房市场需求,稳定整体房价水平,但政策调控的核心目标是“稳”而非“涨”或“跌”,预计未来政策将以托底为主,避免房价大起大落,防范系统性金融风险。

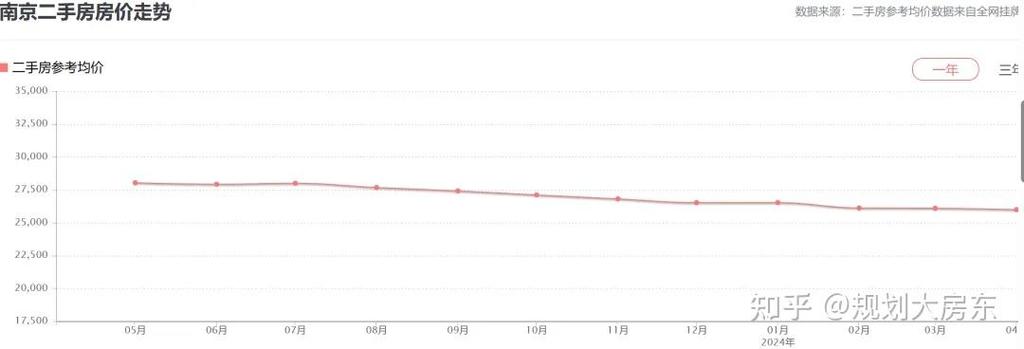

供需关系是决定房价的短期变量,从供给端看,近年来房地产开发投资增速放缓,2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%,新开工面积也持续下滑,部分房企面临流动性压力,导致土地购置和项目开发进度放缓,这在一定程度上减少了市场供给,但从库存水平看,部分三四线城市库存仍然较高,去化周期较长,对房价形成下行压力;而一二线城市核心区域土地资源稀缺,供给相对紧张,房价具备一定韧性,需求端则呈现分化特征,刚需和改善性需求仍是市场主力,但观望情绪较浓,购房决策更趋理性,投资投机性需求在政策调控下大幅减少,市场逐步回归居住属性,二手房市场的活跃度也对新房价格产生影响,部分城市二手房挂牌量激增,价格下行,对新房市场形成“比价效应”。

人口结构的变化是长期影响房价的核心因素,我国人口总量已进入负增长时代,老龄化程度加深,年轻人口占比下降,这将导致长期住房需求总量趋于减少,但人口迁移的方向并未改变,核心城市及周边卫星城仍将吸引年轻人口流入,这些区域的住房需求相对稳定,而人口流出城市,尤其是资源型城市和缺乏产业支撑的小城市,房价可能面临长期下行压力,东北部分城市和部分中西部县域,由于人口外流和老龄化,住房需求萎缩,库存难以消化,房价已出现持续下跌趋势。

金融环境的变化同样不容忽视,房贷利率的调整、信贷额度的松紧直接影响购房者的融资成本和购房意愿,2023年以来,央行多次降准降息,市场流动性保持合理充裕,房贷利率处于历史较低水平,降低了购房成本,但需警惕房地产金融风险,部分房企的高负债问题尚未完全解决,银行对开发贷和房贷的审批仍较为谨慎,这将影响房企的融资能力和购房者的贷款可得性,进而对房价产生影响。

国际经济形势和外部冲击也会对国内房价产生间接影响,全球经济增速放缓、地缘政治冲突、汇率波动等因素,可能通过影响资本流动、进出口贸易、投资者信心等渠道,传导至国内房地产市场,若人民币汇率大幅波动,可能导致外资撤离国内房地产市场,加剧市场调整压力。

综合来看,后期房价走势将呈现明显的分化特征,一二线核心城市,尤其是人口持续流入、产业基础雄厚、土地供给稀缺的城市,房价有望保持相对稳定,甚至核心区域具备小幅上涨的动力;而三四线城市,尤其是人口流出、库存高企的城市,房价可能面临下行压力,部分城市可能出现“以价换量”的现象,不同类型的住房产品价格走势也将分化,高品质、宜居性强的改善型住房需求相对旺盛,价格支撑力较强;而地段偏远、品质较差的住房,可能面临更大的价格调整压力。

为更直观展示不同城市类型房价的影响因素差异,可参考下表:

| 影响因素 | 一二线城市 | 三四线城市 |

|---|---|---|

| 人口流动 | 持续流入,人口净增长 | 人口流出或增长停滞,老龄化严重 |

| 产业支撑 | 产业集聚,就业机会多,收入水平高 | 产业单一,就业机会少,收入增长缓慢 |

| 土地供给 | 核心区域土地稀缺,供给有限 | 土地供应充足,库存高企,去化周期长 |

| 政策支持 | 因城施策力度大,政策优化空间足 | 政策支持力度相对较小,市场内生动力不足 |

| 需求特征 | 刚需和改善性需求为主,购买力较强 | 刚需为主,改善性需求不足,购买力较弱 |

| 金融环境 | 信贷环境相对宽松,房贷利率较低 | 信贷环境偏紧,购房者观望情绪浓 |

总体而言,后期房价将告别普涨时代,进入“稳中有降、分化加剧”的新阶段,市场参与者需理性看待房价波动,购房者应根据自身需求和经济实力做出决策,投资者则需更加谨慎,重点关注城市基本面和住房品质,政府则需持续完善房地产调控长效机制,促进房地产市场平稳健康发展,防范化解风险,实现“房住不炒”的目标。

相关问答FAQs

Q1:未来哪些城市的房价更有可能上涨?

A1:未来房价上涨可能性较大的城市主要集中在以下几个方面:一是人口持续净流入的核心城市及都市圈,如深圳、上海、杭州、成都等,这些城市产业基础雄厚,就业机会多,吸引大量年轻人口,住房需求旺盛;二是土地供应稀缺的核心城区,如北京二环内、上海陆家嘴等区域,土地资源不可再生,供给有限,房价具备长期支撑;三是政策支持力度较大的重点城市群,如粤港澳大湾区、长三角一体化区域等,区域协调发展将带动周边城市房价稳步上涨,具有独特资源或产业优势的城市,如旅游城市、科创型城市,也可能因需求增加而出现房价上涨。

Q2:如果房价下跌,对普通购房者有什么影响?

A2:房价下跌对不同购房者的影响存在差异,对于刚需购房者而言,房价下跌可能降低购房成本,是“利好”因素,尤其是尚未购房的刚需群体,可以以更低的价格入市,但对于已购房者,尤其是高位接盘的购房者,房价下跌可能导致资产缩水,若房价跌幅较大甚至出现“负资产”情况(即房屋市值低于剩余贷款),将面临较大的财务压力,房价下跌可能引发市场信心不足,导致开发商降价促销,新房市场“以价换量”,二手房挂牌量增加,进一步加剧房价下行压力,形成恶性循环,房价下跌也可能影响地方财政收入(土地出让金减少),进而影响公共服务的供给,间接影响居民生活质量,普通购房者需理性评估自身经济状况和购房需求,避免盲目跟风或过度负债。

暂无评论,1人围观