北京2001年的房价,若要置于今天的市场环境下审视,无疑是一个带有强烈“历史印记”的数字,它不仅是城市发展的微观注脚,更折射出时代变迁中普通人的生活轨迹与经济观念,回望2001年,彼时的中国刚刚加入世界贸易组织(WTO),北京正全力以赴筹备2008年奥运会,城市建设的号角已然吹响,房地产市场也在这股浪潮中悄然苏醒,开启了其波澜壮阔的征程。

从宏观背景来看,2001年的北京正处于城市功能加速重构的阶段,申奥成功极大地提振了市场信心,大规模的基础设施建设随之启动,五环、六环等环线道路的规划与建设,轨道交通(如地铁13号线、八通线)的逐步开通,都不断拓展着城市的物理空间,也带动了远郊区域的土地开发与商品房供应,随着改革开放的深入和市场经济体制的完善,居民收入水平稳步提高,消费观念逐步升级,住房作为“生活必需品”的属性日益凸显,加之福利分房制度在1998年基本终结,市场化的住房需求开始被集中释放,这些因素共同构成了2001年北京房价上涨的宏观驱动力,尽管此时的“上涨”与后来的“暴涨”相比,显得温和而克制。

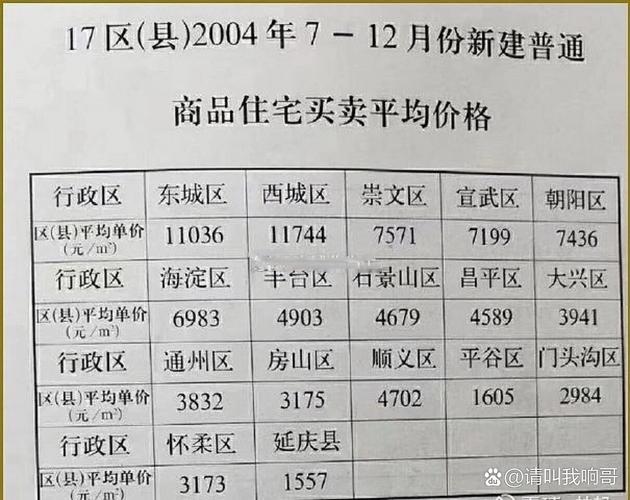

具体到房价水平,2001年的北京呈现出显著的区域分化特征,核心城区,如东城、西城、崇文、宣武(现均已并入东城、西城),作为传统的政治、文化中心,拥有最成熟的配套、最优质的教育资源和最便捷的交通,房价自然处于“塔尖”,根据当年的市场数据,这些区域的新房均价大致在每平方米4000元至6000元人民币之间,以一套80平方米的两居室计算,总价约为32万至48万元,这对于当时普通工薪家庭而言,无疑是一笔巨大的开支,但相较于后来的天价,尚在可企及的范围内。

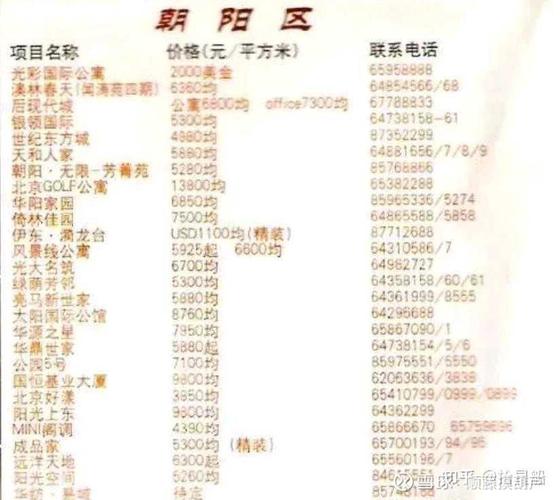

随着环线的向外扩展,房价呈现出明显的梯度递减,二环与三环之间的朝阳、海淀、丰台等城区,依托于日益完善的商业、教育配套和相对宽松的居住环境,成为当时许多中产家庭的首选区域,2001年,这些区域的新房均价普遍在每平方米3000元至4500元之间,朝阳区的望京、亚运村等新兴居住板块,凭借其新兴的社区规划和相对较低的价格,吸引了大量年轻购房者,而海淀区的中关村区域,则因高新技术产业的聚集和优质教育资源的辐射,房价稳居中高位,部分优质楼盘的价格甚至能向核心城区看齐。

再向外延伸,至四环、五环乃至近郊区域,房价则更为亲民,当时,通州、昌平、大兴等区域的房价大多在每平方米2000元至3000元之间,这些区域虽然距离市中心较远,配套设施相对滞后,但凭借较低的总价和巨大的发展潜力(如通州定位为“北京副中心”的初步构想),也吸引了不少预算有限或具有投资眼光的购房者,对于许多“北漂”青年而言,在近郊购买一套小户型房产,实现“安居梦”的门槛相对较低。

为了更直观地展现2001年北京房价的区域差异,以下表格列举了部分典型区域的大致房价区间:

| 区域类型 | 代表区域 | 2001年新房均价(元/平方米) | 主要特征 |

|---|---|---|---|

| 核心城区 | 东城、西城 | 4000 - 6000 | 配套成熟,教育资源优质,交通便利,房价最高 |

| 城区延伸部 | 朝阳、海淀、丰台 | 3000 - 4500 | 商业、教育配套完善,新兴居住区聚集 |

| 近郊区域 | 通州、昌平、大兴 | 2000 - 3000 | 总价较低,发展潜力大,配套相对滞后 |

需要指出的是,上述数据仅为当年市场的大致均价,实际成交价格会受到楼盘品质、户型、楼层、开发商品牌等多种因素影响,存在一定波动,核心城区的一些顶级豪宅项目,单价突破万元大关也并非不可能;而部分远郊的“尾盘”或“滞销盘”,价格则可能更低。

除了新房市场,2001年的北京二手房市场也已初具规模,但交易活跃度和价格透明度远不及今日,当时的二手房主要集中在城区内的一些老旧小区,如“老公房”和单位福利房,其价格通常低于同区域新房,每平方米多在2000元至4000元之间,对于许多家庭而言,出售小面积旧房换取大面积新房,或是在核心城区置换更好的学区房,是当时常见的置业选择。

从居民的收入水平来看,2001年北京市职工年平均工资约为18000元人民币,月均工资约1500元,以此推算,前述核心城区一套48万元的房子,相当于一个普通家庭不吃不喝近27年的收入,这一比例在今天看来似乎尚在合理区间,但考虑到当时的首付比例(通常为30%)、贷款利率以及家庭整体收入结构,购房压力依然巨大,2001年的北京购房者,更多的是城市中的“中坚力量”——政府公务员、事业单位职工、大型国企员工以及部分外企白领。

回顾2001年的北京房价,它更像是一个“分水岭”,此时的房地产市场,尚未被过多的资本和投机情绪所裹挟,房价的上涨更多是基于城市基本面改善和真实需求的推动,对于亲历者而言,那个年代的房价数字,承载的是对未来的憧憬和安居的渴望;对于后来者而言,它则提供了一个观察中国房地产市场发展轨迹的独特视角,提醒着我们,在快速的城市化进程中,房价的变迁始终与经济、政策、民生紧密相连,其背后是无数个体命运的沉浮与时代的印记。

相关问答FAQs:

问:2001年北京房价与当时居民收入相比,购买压力大吗? 答:2001年北京房价与居民收入相比,购买压力存在但相对可控,当年北京市职工月均工资约1500元,核心城区房价约4000-6000元/平方米,一套80平方米房屋总价32-48万元,相当于家庭20-27年的总收入,虽然首付30%后贷款压力不小,但福利分房刚结束,市场化需求刚释放,且当时房价涨幅温和,对有稳定工作的中产家庭而言,通过长期储蓄和银行贷款实现“安居”仍是可能的,只是需要精打细算和较长周期的积累。

问:2001年北京房价的区域差异大吗?主要受哪些因素影响? 答:2001年北京房价区域差异显著,呈现“中心高、外围低”的梯度分布,核心城区(东城、西城)均价4000-6000元/平方米,城区延伸部(朝阳、海淀)3000-4500元/平方米,近郊(通州、昌平)2000-3000元/平方米,主要影响因素包括:1)地段与配套:核心城区成熟的教育、医疗、商业资源推高房价;2)交通条件:环线距离和轨道交通规划影响区域可达性;3)城市规划:奥运场馆建设、重点区域开发(如中关村、望京)带动周边升值;4)土地供应:近郊土地充足,开发成本低,房价较低。

暂无评论,1人围观