深圳的房地产市场一直是全国关注的焦点,尤其是“紫房子”相关话题,常常引发热议。“紫房价”并非官方术语,而是民间对深圳部分高端或特殊房产的戏称,通常指代那些具有稀缺资源、独特设计或高溢价属性的住宅项目,因其营销中常带有“紫色”元素(如案名、主色调等)或象征尊贵、神秘的形象,故被市场赋予这一标签,这类房产往往代表着深圳楼市的金字塔尖,其价格走势、供需特点与普通住宅存在显著差异,折射出城市经济活力、高收入人群购房需求以及市场分化格局。

深圳“紫房价”的典型特征与价格水平

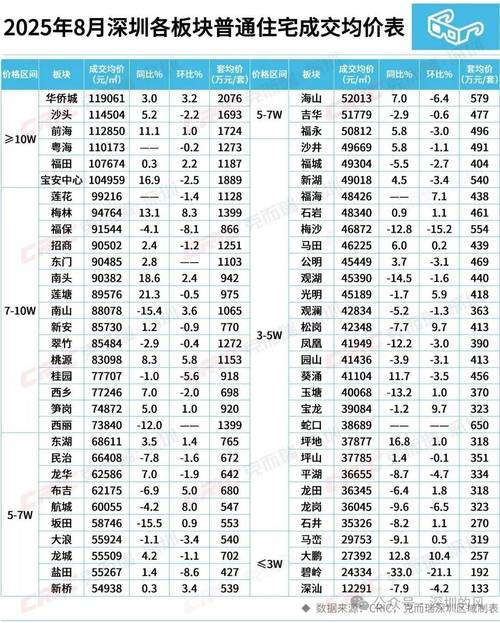

“紫房价”主要集中在深圳核心地段或拥有稀缺景观资源的区域,如深圳湾、香蜜湖、后海、前海等板块,这些项目通常具备以下特点:一是低容积率,以大平层、叠拼、别墅等产品为主,户型面积多在150平方米以上;二是精装修交付,配备智能家居、定制化厨卫等高端配置;三是享有优质配套,如私人会所、高端商业、国际学校资源等;四是开发商品牌溢价显著,多为全国性龙头房企或本土标杆企业,以深圳湾为例,近年来的新盘单价普遍在15万-20万元/平方米,部分海景大平层甚至突破25万元/平方米,一套总价动辄数千万,成为“紫房价”的典型代表,相比之下,深圳全市二手房均价约5.5万元/平方米,新房均价约6.2万元/平方米,“紫房价”是普通住宅价格的3-4倍,价格鸿沟明显。

“紫房价”高企的驱动因素

“紫房价”的形成是多重因素叠加的结果,核心逻辑在于“稀缺性”与“购买力”的极致匹配,从供给端看,深圳土地资源稀缺,尤其是核心区域新增住宅用地几乎“断供”,导致高端项目“一地难求”,深圳湾片区近年仅有零星地块出让,新盘入市即“日光”,开发商凭借稀缺性掌握定价权,从需求端看,深圳作为一线城市,聚集了大量高净值人群,包括科技新贵、金融从业者、企业主等,他们对改善型、资产配置型住房需求旺盛,愿意为稀缺资源支付溢价,深圳产业结构升级催生的高收入群体,以及“房住不炒”背景下豪宅限购政策下,部分购房者将高端房产视为“抗通胀资产”,进一步推高需求,从市场环境看,深圳新房限价与周边二手房价格倒挂的现象在普通住宅市场逐渐缓解,但高端市场因供应稀缺,价格仍具备独立上涨动力。

“紫房价”的市场影响与争议

“紫房价”的持续上涨,一方面反映了深圳经济的韧性和高端市场的活力,另一方面也加剧了市场分化与民生焦虑,对于高端购房者而言,“紫房子”不仅是居住空间,更是身份象征和资产配置工具;但对于普通市民来说,高房价直接提升了居住成本,加剧了“住房难”问题,数据显示,深圳房价收入比超过35倍,远超国际合理区间(3-6倍),紫房价”的拉动效应不可忽视,部分“紫房子”项目因定价过高、去化缓慢,也曾引发“有价无市”的争议,例如2022年深圳部分高端盘因市场转冷而降价促销,反映出高端市场同样存在周期性波动风险。

“紫房价”的未来趋势展望

展望未来,“紫房价”的走势将取决于政策调控、经济环境及供需关系的变化,政策层面,“房住不炒”仍是长期基调,深圳可能通过加大土地供应、优化住房结构(如增加保障性住房)来抑制房价过快上涨,但核心区域的稀缺性难以改变,高端市场仍将保持韧性,经济层面,深圳作为科创中心,高收入人群的持续增长将为“紫房价”提供需求支撑,但全球经济波动可能影响高净值人群的购房信心,供需层面,随着城市更新推进,部分旧改项目或释放新的高端住宅用地,但短期内“僧多粥少”的局面难有根本改善,综合判断,“紫房价”将进入“稳中有升”的通道,涨幅可能趋缓,但大幅回调的可能性较低,仍将作为深圳楼市的风向标存在。

相关问答FAQs

Q1:“紫房价”与普通房价的主要区别是什么?

A1:“紫房价”与普通房价的区别主要体现在定位、价格、客群和产品属性上,普通住宅以满足刚需和改善需求为主,面积适中(多为60-120平方米),单价在3万-8万元/平方米,面向中产阶级;而“紫房价”定位高端,面积大(150平方米以上)、单价高(15万元以上)、配套奢华,面向高净值人群,兼具居住和投资属性,且受土地稀缺性影响更大,价格波动独立性更强。

Q2:深圳“紫房价”是否存在泡沫风险?

A2:目前深圳“紫房价”的泡沫风险整体可控,但需警惕局部过热,核心地段的稀缺资源和强劲购买力为其提供了基本面支撑;若房价涨幅持续远超居民收入增长,或宏观经济出现大幅波动,可能导致高端市场调整,建议购房者理性看待,结合自身经济实力和需求入市,同时关注政策变化对市场的影响。

深圳紫房价暴涨,投资与需求共舞。