房价与工资的比例是衡量居民购房压力的重要指标,通常以“房价收入比”来体现,即平均住房总价与居民家庭年可支配收入的比值,这一比例没有全球统一标准,但国际普遍认为,合理的房价收入比应在3-6倍之间,超过6倍则表明购房压力较大,10倍以上则可能存在泡沫风险,具体比例因国家、地区、城市等级、政策环境及经济周期等因素差异显著,需结合实际情况综合分析。

从全球范围看,发达国家的房价收入比相对稳定,德国、美国等国家的核心城市房价收入比多在5-8倍之间,部分城市如芝加哥、柏林甚至低于5倍,主要得益于稳定的土地供应、成熟的租赁市场以及长期以来的住房政策调控,而日本在经历1990年房地产泡沫破裂后,房价收入比从泡沫时期的20倍以上回落至目前的8-10倍,仍处于较高水平,反映出泡沫后遗症的长期影响,相比之下,英国伦敦、法国巴黎等国际大都市的房价收入比普遍在10-15倍,高昂的土地成本和全球资本流入推高了房价,使得当地居民购房压力显著增大。

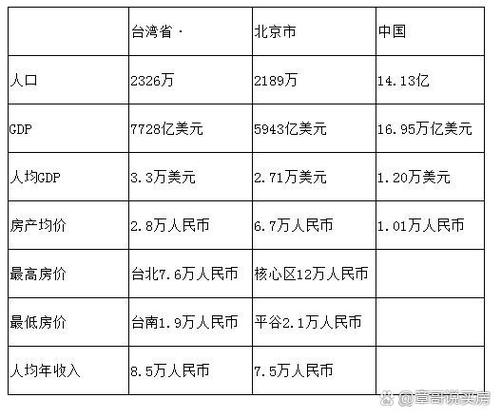

中国的情况则更为复杂,不同城市间差异极大,根据中指研究院等机构2023年的数据,一线城市(如北京、上海、深圳、广州)的房价收入比普遍在25-35倍之间,部分热门区域甚至超过40倍,深圳以35倍左右的房价收入比位居全国前列,意味着一个普通家庭需要不吃不喝35年才能买得起一套平均水平的住房,二线城市(如杭州、南京、武汉)的房价收入比多在12-20倍之间,三线及以下城市则相对较低,通常在8-12倍,部分人口流出城市甚至低于6倍,这种差异主要源于城市间的产业集中度、人口流入规模、公共资源配套及土地财政依赖度的不同,一线城市凭借强大的就业机会、教育医疗资源吸引了全国人口,导致住房需求旺盛,而土地资源稀缺进一步推高房价;相比之下,三线城市产业基础薄弱,人口增长乏力,房价相对稳定,购房压力也较小。

从收入结构来看,房价收入比的计算还涉及居民收入的真实性和增长性,以一线城市为例,2023年北京市居民人均可支配收入约为7.5万元,家庭(假设2-3人)年收入约15-22.5万元,而一套100平方米的普通商品住房总价普遍在600-800万元,房价收入比约为27-53倍(取家庭年收入中位数20万元,则房价收入比为30倍),若考虑首付比例(通常30%)及贷款利息,实际购房成本更高,许多家庭需要依赖“六个钱包”(夫妻双方父母、祖父母、外祖父母的积蓄)才能凑齐首付,这也反映出房价与居民收入之间的严重失衡。

值得注意的是,房价收入比并非唯一衡量购房压力的指标,还需结合租金回报率、房贷利率、收入增长率等因素综合判断,部分城市的房价收入比虽高,但若租金回报率(年租金/房价)能达到3%-4%,高于长期房贷利率(如4.5%),则购房仍具备一定投资价值;反之,若租金回报率低于2%,则购房更多是自住需求,而非理性投资,收入增长预期也会影响购房决策:若居民收入年增速能保持在5%-8%,房价增速同步放缓,则长期来看购房压力可能逐步缓解;反之,若房价增速持续高于收入增速,则“买房难”问题将更加突出。

政策因素对房价收入比的影响也不容忽视,近年来,中国通过“房住不炒”定位、限购限贷政策、保障性住房建设、房地产税试点等措施,试图稳定房价、降低居民购房门槛,部分城市推出的共有产权住房,允许居民与政府按比例共有产权,大幅降低了首付和月供压力;而“三道红线”政策则限制了房企的杠杆扩张,减缓了新房供应节奏,间接影响房价走势,由于土地财政仍是地方政府重要收入来源,且部分城市对房地产的依赖度较高,政策调控的力度和效果仍存在不确定性。

以下以2023年中国部分典型城市房价收入比数据为例(数据来源:中指研究院、国家统计局):

| 城市 | 2023年新建商品住房均价(元/㎡) | 家庭年均可支配收入(万元) | 套均面积(㎡) | 房价收入比(倍) |

|---|---|---|---|---|

| 北京 | 65,000 | 0 | 100 | 5 |

| 上海 | 62,000 | 5 | 95 | 9 |

| 深圳 | 70,000 | 2 | 90 | 8 |

| 广州 | 35,000 | 8 | 110 | 9 |

| 杭州 | 45,000 | 5 | 100 | 0 |

| 成都 | 18,000 | 0 | 120 | 0 |

| 西安 | 16,000 | 5 | 110 | 8 |

| 南昌 | 12,000 | 8 | 100 | 2 |

从表中可见,一线城市房价收入比显著高于二三线城市,且普遍超过国际合理水平的3-6倍,反映出居民购房压力的悬殊差异,部分二线城市(如杭州)因近年来产业升级和人口流入加速,房价涨幅较快,房价收入比已接近一线城市水平,需警惕局部过热风险。

相关问答FAQs:

Q1:房价收入比超过6倍是否意味着一定存在泡沫?

A1:不一定,房价收入比是参考指标之一,需结合城市特性综合判断,香港、伦敦等国际都市因土地稀缺、全球资本聚集,房价收入比常超过20倍,但长期来看仍能维持稳定;而部分三四线城市若房价收入比低于6倍,但人口持续流出、产业空心化,也可能存在“有价无市”的隐性泡沫,若居民收入增速快于房价增速,或租赁市场成熟(租金回报率合理),高房价收入比未必代表泡沫风险。

Q2:如何通过政策手段降低房价收入比?

A2:降低房价收入比可从“降房价”和“增收入”两方面入手,政策上包括:①增加土地供应,特别是保障性住房用地,平抑地价和房价;②完善房地产税试点,持有环节成本上升可抑制投机性需求;③发展租赁市场,提供更多保障性租赁住房,分流购房需求;④推动产业升级,提高居民收入增速,尤其在中低收入群体中实施减税、技能培训等措施;⑤优化住房信贷政策,如降低首付比例、差异化房贷利率,减轻刚需群体购房压力,需避免“一刀切”调控,因地制宜施策,才能实现房价与居民收入的动态平衡。

暂无评论,1人围观