2002年的北京房地产市场正处于一个微妙的发展阶段,随着中国住房制度改革深入推进,商品房市场逐步取代了过去的福利分房模式,房价也开始在市场化轨道上缓慢爬升,与如今动辄每平方米数万元的水平相比,当时的房价显得“亲民”许多,但普通市民的购房压力依然不小,市场呈现出供需两旺但区域分化明显的特征。

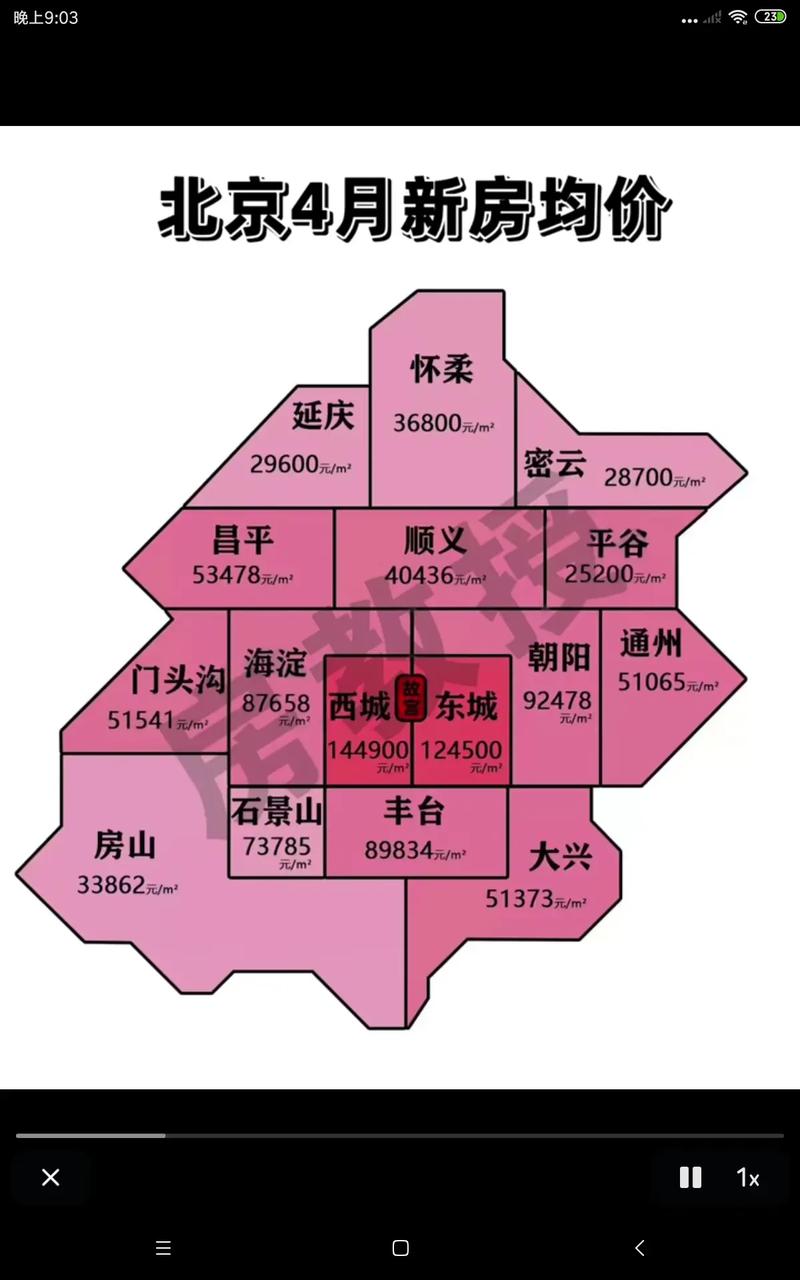

从整体价格水平来看,2002年北京新房均价约为每平方米4761元,这一数据在今天看来几乎难以想象,但在当时北京城镇居民人均可支配收入约为12464元的背景下,房价收入比已经接近6:1,对于普通家庭而言仍是一笔不小的开支,房价区域差异极为显著,核心城区如东城、西城、海淀的部分热门楼盘价格已突破每平方米6000元,而远郊区县如怀柔、密云等地则普遍在每平方米2000元以下,以朝阳区为例,国贸CBD附近的公寓项目单价约5500-6500元,而望京板块作为新兴居住区,均价约为4000-4500元;丰台区方庄板块作为成熟社区,价格在3500-4500元之间;昌平区回龙观经济适用房项目则低至2600-3000元/平方米,这种“核心区高、远郊区低”的梯度分布格局,与当前北京房价的空间结构一脉相承,只是绝对数值差异巨大。

从市场供需关系分析,2002年北京商品房销售面积达到约1200万平方米,同比增长超过15%,市场需求主要来自三个方面:一是住房制度改革释放的改善性需求,大量原福利分房家庭开始购买商品房;二是城市化进程加快带来的新增人口购房需求,当年北京常住人口增长约30万;三是投资投机需求初现,部分敏锐的投资者开始关注房地产市场供应端,当年北京房地产开发投资达981.6亿元,同比增长26.2%,施工面积突破8000万平方米,新开工面积约3000万平方米,市场供应量持续放大,但值得注意的是,当时保障性住房体系尚未完善,经济适用房建设规模有限,普通商品房供应占比超过80%,导致中低收入群体购房难度较大。

房价上涨的驱动因素在当时已初露端倪,首先是土地制度改革的影响,2002年7月《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》正式施行,经营性用地必须通过“招拍挂”方式出让,土地获取成本开始上升,间接推高了房价,其次是北京城市扩张加速,当年提出“两轴两带多中心”城市空间布局,奥运场馆建设全面启动,基础设施投资达300多亿元,轨道交通、道路网络等配套设施的完善,带动了周边区域房价上涨,银行信贷对房地产市场的支持力度加大,个人住房贷款余额快速增长,降低了购房门槛,刺激了消费需求。

当时的房地产市场也存在诸多问题,市场秩序尚不规范,部分开发商存在捂盘惜售、虚假宣传等行为;房地产中介行业鱼龙混杂,服务标准不统一;区域发展不平衡导致“睡城”现象显现,如回龙观、天通苑等远郊区域居住人口密集,但就业、教育、医疗等配套严重不足,房价快速上涨也引发了社会对“买房难”问题的关注,政府开始酝酿出台调控政策,为2003年“121号文”等调控措施埋下伏笔。

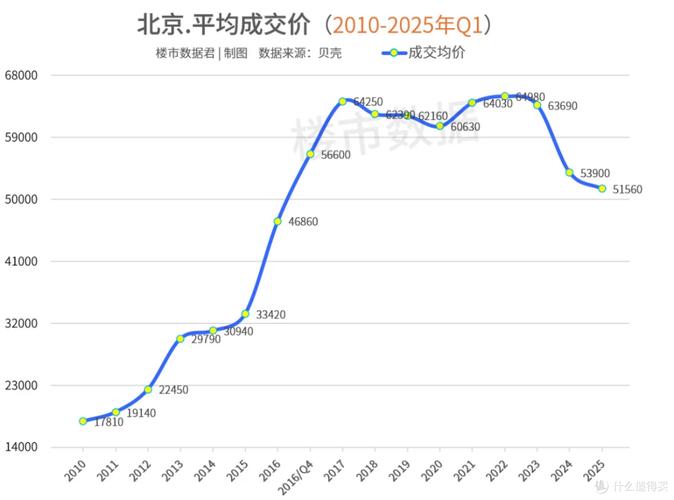

与2023年北京房价相比,2002年的市场呈现出截然不同的面貌:当时均价不足5000元,如今已突破6万元;当年商品房供应以普通住宅为主,如今高端化、改善型产品占比提升;当年投资投机需求初现,如今已成为影响市场的重要力量,但无论如何变化,住房作为民生之基的属性始终未变,2002年北京房价的“起步”阶段,为理解中国房地产市场的二十余年发展轨迹提供了重要参照。

相关问答FAQs

Q1:2002年北京房价为何远低于当前水平?

A1:主要原因有三方面:一是经济发展阶段不同,2002年北京人均GDP不足3000美元,而2022年已突破18万美元,居民购买力显著提升;二是土地制度改革影响,2002年土地“招拍挂”制度刚施行,地价相对较低,如今土地成本占房价比例已超30%;三是货币环境差异,2002年M2增速约16%,2022年虽有所回落但流动性充裕,低利率环境推动资产价格上涨,2002年住房市场化改革初期,商品住宅供应充足,而当前核心城区土地资源稀缺,供需矛盾加剧,共同导致房价出现量级差异。

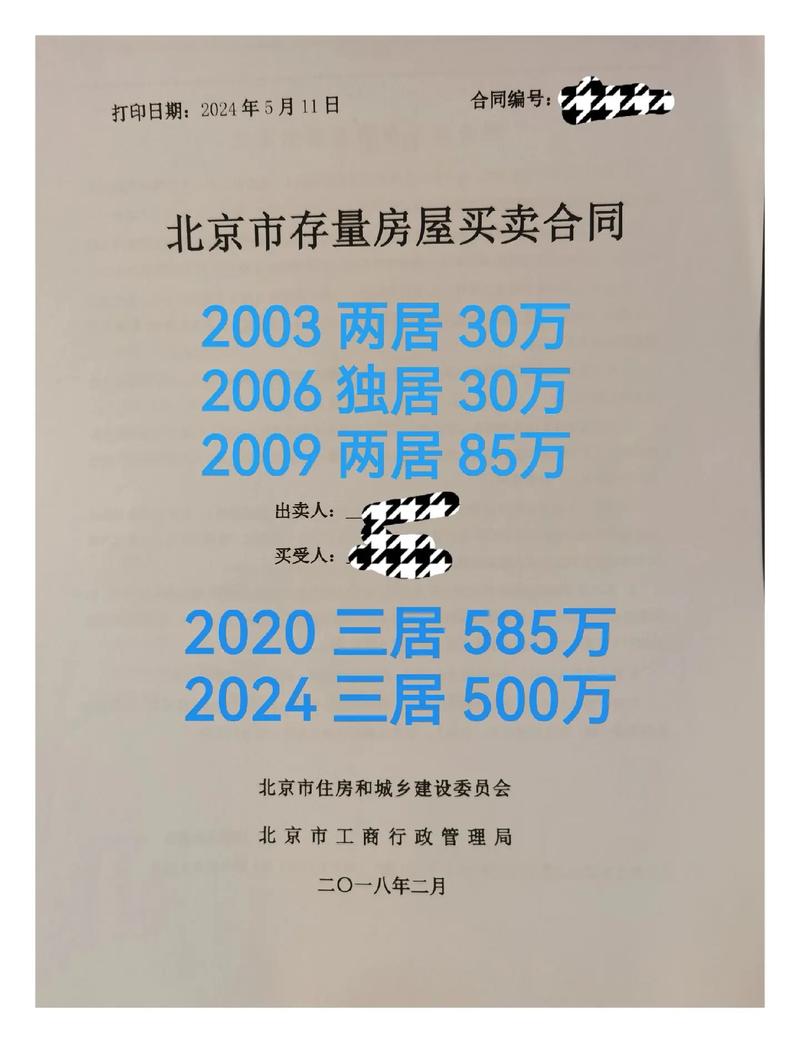

Q2:2002年购买北京房产的人如今收益如何?

A2:以2002年北京均价4761元/平方米计算,购买一套100平方米的商品房总价约47.6万元,若按2023年北京二手房均价6.5万元/平方米计算,当前市值约650万元,名义涨幅约12.6倍,但需考虑资金成本:若47.6万元为首付(假设首付比例30%),贷款33.3万元,按30年期贷款利率计算(2002年约5.04%,2023年约4.3%),累计还款约63万元,总成本约110.6万元,实际净收益约539.4万元,年化收益率约12%,这一收益未包含物业费、维修基金等持有成本,且不同区域房产涨幅差异显著,核心城区房产增值幅度远超远郊区县。

2002年北京房价暴涨,背后原因引人深思。