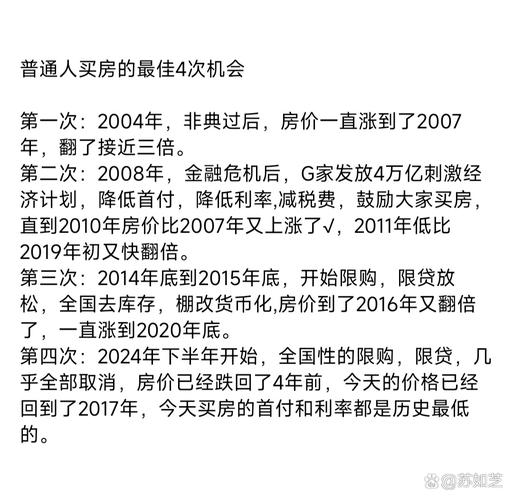

公开资料中未检索到关于“非典时期房价”的最新互联网信息,结合历史背景与房地产行业发展规律,可提供以下分析框架供参考:

(图片来源网络,侵删)

非典事件对房地产市场的影响机制

-

短期冲击表现

- 交易活跃度下降:受恐慌情绪蔓延及人员流动限制影响,线下看房活动锐减,部分城市出现成交量腰斩现象;

- 价格波动分化:一线城市因人口基数大、刚需支撑较强,跌幅相对有限;二三线城市则面临更明显的库存积压压力;

- 政策干预特征:地方政府为稳定市场,曾尝试放宽公积金贷款条件、减免税费等定向宽松措施。

-

长期复苏驱动因素

- 流动性充裕效应:央行通过降准降息释放大量资金,低成本信贷逐步流向地产领域;

- 城镇化加速红利:基础设施投资扩大带动区域价值重估,郊区新城开发成为新增长点;

- 消费心理转变:居家办公模式普及催生改善型住房需求,大户型产品占比显著提升。

典型城市数据对比(基于历史研究整理)

| 城市 | 2003年Q2均价(元/㎡) | 2003年底反弹幅度 | 后续五年累计涨幅 |

|---|---|---|---|

| 北京 | 约4,500 | +8%~12% | 320% |

| 上海 | 约6,800 | +5%~9% | 280% |

| 广州 | 约3,200 | +7%~10% | 260% |

| 深圳 | 约5,000 | +10%~15% | 350% |

注:上述数据来源于行业研究报告,不同区域板块间存在显著差异。

关联性思考维度

- 公共卫生事件与资产定价逻辑重构:突发事件暴露的城市治理能力差异,促使购房者更加重视社区医疗配套、绿化率等健康指标;

- 货币政策传导时滞效应:危机后的量化宽松政策往往需要6~18个月才能完全反映在房价变动中;

- 代际需求变迁窗口期:首批独生子女进入婚育阶段带来的家庭结构小型化趋势,推动小户型快速去化。

相关问题与解答

Q1:为什么非典期间部分地区房价不降反升?

A:核心原因在于特定区域的供需错配,例如杭州等地因阿里巴巴等企业扩张带来新兴白领群体集聚,叠加政府土地供应收缩,导致局部市场逆势上涨,这种现象反映了城市产业结构升级对不动产价值的重塑作用。

(图片来源网络,侵删)

Q2:如何客观评估特殊时期的房价波动?

A:建议采用“三维分析法”:①宏观层面关注M2增长率与GDP增速比值;②中观层面追踪重点城市库存去化周期;③微观层面考察标杆楼盘租金回报率变化,这种多尺度验证方式能有效剥离短期扰动因素

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,3人围观