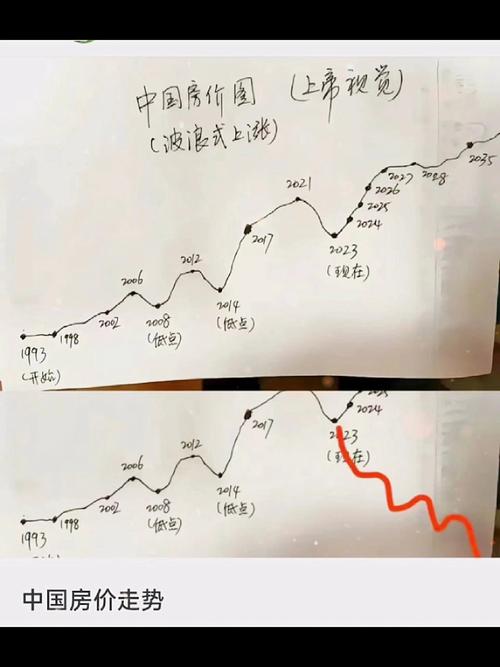

中国房价在过去20年的走势呈现出明显的阶段性特征,既受到宏观经济政策、城镇化进程的影响,也与居民收入水平、金融环境等因素密切相关,从2003年至今,中国房价大致经历了四个关键阶段,每个阶段的波动背后都有不同的驱动逻辑和政策背景。

第一阶段:2003-2008年,市场化启动与初步上涨期

2003年是中国房地产市场市场化的重要节点,国务院18号文件明确房地产成为国民经济支柱产业,加上住房分配制度改革深化,市场需求开始释放,这一时期,北京、上海、广州等一线城市房价年均涨幅约8%-12%,二三线城市相对平稳,2005年“国八条”和2006年“国六条”出台,试图抑制投机,但效果有限,房价仍保持温和上涨,2008年全球金融危机爆发,国内经济增速放缓,房价短暂回调,但随后在“四万亿”刺激政策下迅速反弹。

第二阶段:2009-2013年,政策刺激与快速上涨期

2009年“四万亿”计划推动信贷宽松,房贷利率降至历史低点,叠加城镇化加速,房价进入快速上涨通道,一线城市年均涨幅突破15%,部分热点城市如深圳、杭州一年内涨幅超过30%,2010年“国十条”和2011年“新国八条”出台,实施限购、限贷政策,房价短暂降温,但2012年后随着货币政策宽松,房价再度回升,这一时期,一二线城市与三四线城市的房价差距开始拉大,三四线城市因库存高企涨幅相对滞后。

第三阶段:2014-2016年,库存压力与结构性上涨期

2014年,全国商品房库存量达到历史峰值,部分三四线城市房价出现下跌,政府开始去库存,包括多次降息降准、降低首付比例(首套最低降至20%)、棚改货币化安置等政策,2015年“330新政”后,一线城市和强二线城市房价率先反弹,深圳、上海等地一年内涨幅超过40%,而三四线城市去库存进程缓慢,房价分化加剧,2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”,但当年热点城市房价仍创新高。

第四阶段:2017年至今,调控收紧与平稳调整期

2017年起,全国范围内实施严格的限购、限价、限售政策,热点城市房价涨幅明显收窄,2018年“坚决遏制房价上涨”政策出台,市场进入降温通道,部分城市房价出现下跌,2020年疫情初期,房价短暂承压,但随后货币政策宽松再次推动房价小幅回升,三道红线”和房贷集中度管理限制了房企融资,市场逐渐回归理性,2022年以来,多地放松限购政策,但受经济增速放缓、居民预期转弱等因素影响,房价整体进入横盘调整期,一线城市核心区域仍具韧性,而部分三四线城市面临持续下行压力。

中国房价20年关键数据对比(部分代表性城市)

| 城市 | 2003年均价(元/㎡) | 2008年均价(元/㎡) | 2013年均价(元/㎡) | 2016年均价(元/㎡) | 2022年均价(元/㎡) |

|---|---|---|---|---|---|

| 北京 | 4,700 | 12,600 | 25,000 | 57,000 | 62,000 |

| 上海 | 5,100 | 13,300 | 32,000 | 58,000 | 65,000 |

| 深圳 | 5,600 | 12,000 | 28,000 | 55,000 | 70,000 |

| 广州 | 3,800 | 8,900 | 15,000 | 18,000 | 35,000 |

| 三四线平均 | 1,500 | 2,800 | 4,500 | 6,200 | 7,800 |

从数据可见,一线城市房价涨幅远超三四线城市,且2016年后涨幅逐渐收窄,而三四线城市受人口流出和库存影响,涨幅持续低于一二线。

长期来看,中国房价将进入“总量放缓、结构分化”的新阶段,一线城市由于人口持续流入和资源集中,核心区域房价仍具支撑,但整体涨幅将回归平稳;三四线城市面临人口老龄化和城镇化减速,房价可能长期承压,政策层面,“房住不炒”仍是基调,保障性住房体系完善将分流部分需求,市场将更注重居住属性而非投资属性。

相关问答FAQs

Q1:中国房价过去20年涨幅如此之高,主要原因是什么?

A1:主要原因包括三方面:一是城镇化进程加速,2000-2020年城镇常住人口增加4.2亿,带来大量住房需求;二是货币超发和信贷宽松,M2余额从2003年的22万亿元增至2022年的266万亿元,流动性推高资产价格;三是土地财政模式,地方政府依赖土地出让收入,导致地价居高不下,进而传导至房价,投资渠道狭窄、住房供应结构失衡等因素也加剧了房价上涨。

Q2:当前中国房价是否已经见顶?未来还会大跌吗?

A2:从周期角度看,中国房价已告别普涨时代,但“大跌”可能性较低,中央“保交楼”政策、房企融资支持等举措稳定了市场预期;城镇化仍有空间(2022年常住人口城镇化率65.22%,发达国家普遍超80%),刚需和改善型需求仍存在,部分人口流出、产业单一的三四线城市可能面临持续阴跌,而一线城市核心区域由于资源稀缺性,价格韧性较强,总体而言,房价将更多呈现“稳中有降、区域分化”的态势。

暂无评论,1人围观