在房地产市场中,楼盘开盘是开发商实现销售回款、树立品牌形象的关键环节,但其中也暗藏着诸多“套路”,购房者稍不留意就可能陷入被动,了解这些常见套路,有助于消费者理性决策,避免权益受损。

“饥饿营销”制造抢购假象是开盘中最常见的手段,开发商往往会通过“认筹排号”“内部认购”等方式,提前锁定意向客户,并宣称“房源紧张”“仅剩最后几套”,为了营造热销氛围,部分项目甚至会安排“托儿”排队、抢购,现场锣鼓喧天、人声鼎沸,让购房者产生“再不买就没了”的焦虑情绪,很多项目在开盘前就已锁定大部分客户,剩余房源可能存在朝向、楼层、户型等硬伤,或价格虚高,某项目宣称“500组客户抢200套房”,但实际到场的“购房者”中,有近三成是开发商安排的工作人员或合作中介,真正优质房源早已被内部关系户预留。

“价格套路”让购房者雾里看花,开盘报价往往包含多重“陷阱”,一是“低开高走”的起价诱惑,开发商会在宣传中打出“XX万起”的广告,但实际可售的“起价房”可能仅有一两套,且面积小、位置差,而主力户型价格远高于起价;二是“价外加价”,在标价基础上,通过“装修升级费”“选座费”“团购费”等名义额外收费,实际单价远超宣传;三是“工抵房”“特价房”噱头,这类房源通常存在产权纠纷、抵押查封或质量问题,购房者贪图便宜可能陷入风险,部分项目还会利用“一房多卖”或“价格浮动”条款,在合同中约定“开发商有权根据市场调整价格”,为后期涨价或降价留余地。

“优惠限时”逼迫快速决策,开发商常以“开盘当天享额外98折”“前20名签约送车位券”等理由,要求购房者当场缴纳定金或签订认购书,这种“限时优惠”本质是利用信息不对称,让购房者在未充分了解房源详情、对比周边市场的情况下仓促做决定,一旦签约,定金通常难以退还,即使后续发现房屋问题或价格虚高,购房者也会因违约成本较高而陷入被动,某项目宣称“开盘当天优惠5%,之后恢复原价”,但实际开盘后一周内,同一户型又推出“老带新额外折扣”,前期高价购房者利益受损。

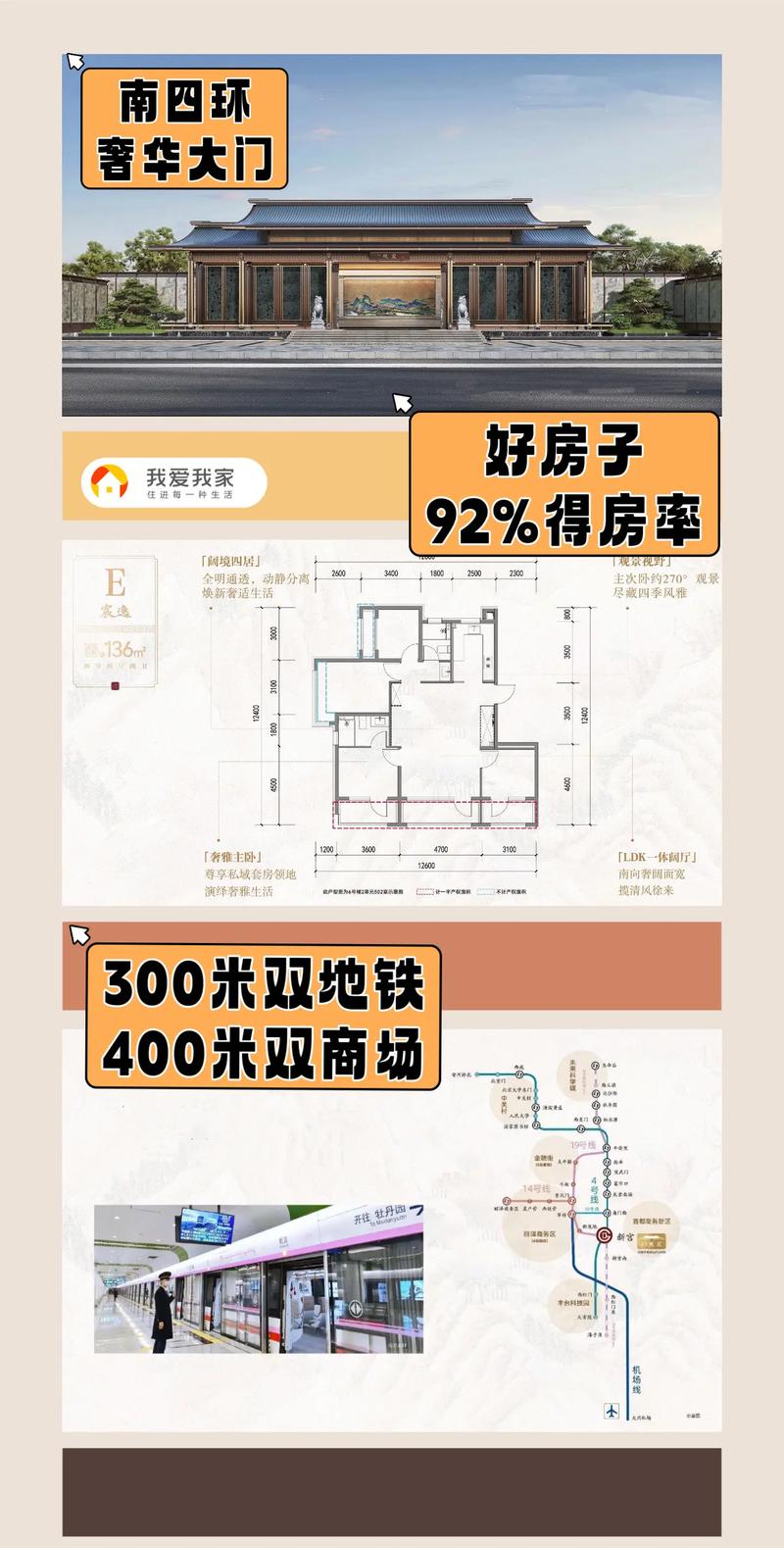

“样板间与实际房源差距大”也是典型套路,开发商精心打造的样板间,往往通过扩大空间感(如使用移门、镜面)、增加采光(如拆除非承重墙)、选用高端软装等方式,让购房者对实际居住效果产生过高预期,但实际交付的房源可能存在公摊面积超标、墙体厚度增加、管线位置影响布局、装修标准缩水等问题,样板间主卧看似宽敞,实际交付时因空调外机位、消防管道设计,导致可利用空间减少1-2平方米;宣称的“品牌卫浴”实际为同系列低端产品,甚至存在以次充好现象。

“合同条款隐藏风险”不容忽视,在签订正式购房合同时,开发商可能会通过补充协议设置不公平条款,如“逾期交房不承担违约责任”“面积误差按2%以内据实结算,超出部分不退不补”“装修标准以实际交付为准”等,这些条款削弱了购房者的权益保障,一旦发生纠纷,购房者维权难度极大,部分项目甚至要求购房者将定金直接转入开发商个人账户,而非监管账户,存在资金挪用风险。

为应对上述套路,购房者需提前做好功课:实地考察项目周边配套,核实开发商资质与销售许可证,对比同区域楼盘价格;仔细核对样板间与实际房源的尺寸、装修细节,要求书面承诺;拒绝当场签约,保留宣传资料作为维权依据;聘请专业律师审核合同条款,确保补充协议公平合理。

相关问答FAQs

Q1:开盘时开发商宣称“售罄”,但后续仍有房源释放,是否构成虚假宣传?

A1:可能构成虚假宣传,根据《广告法》,房地产广告不得含有“升值或者投资回报的承诺”“以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置”等虚假或引人误解的内容,若开发商通过“售罄”等话术制造抢购假象,实际仍有房源在售,属于欺骗、误导消费者的行为,购房者可向市场监督管理部门投诉,要求其承担法律责任(如退还购房款、赔偿损失等),但需注意区分“真实售罄后新增房源”与“为促销故意隐瞒房源”的情况,前者需开发商提供合法合规的加推手续。

Q2:开盘时缴纳的定金能否因“发现价格高于周边”而要求退还?

A2:通常不能,除非存在法定可撤销情形,根据《民法典》,定金合同自实际交付定金时成立,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金,购房者因自身原因(如发现价格过高)不想购买,属于单方违约,定金一般不予退还,但若开发商存在欺诈行为(如虚构房源、隐瞒抵押事实)或未取得预售许可证便收取定金,该定金条款无效,购房者可要求全额退还,若合同中未明确约定定金性质(如“订金”“诚意金”),且开发商未明确标注“不退”,则可能被认定为预付款,购房者有权要求退还。

暂无评论,1人围观