战略布局西南市场的深度解析

事件核心概览

时间线梳理

根据公开信息披露,20XX年X月X日,成都公共资源交易中心官网发布产权变更公告显示,碧桂园集团通过旗下子公司以总价约XX亿元成功竞得位于成都市双流区XX街道的某住宅项目开发权,此次交易涉及土地面积约XX万平方米,规划建筑面积超XX万平方米,标志着这家头部房企在成都市场的进一步深耕。

| 关键要素 | 详细信息 |

|---|---|

| 收购主体 | 碧桂园川渝区域公司(直接控股)+成都碧盛置业有限公司(项目操盘平台) |

| 标的物属性 | 已进入建设阶段的商品房项目,含未售房源及配套商业设施 |

| 交易金额 | 据业内人士估算,包含债务承接在内实际投入约XX亿元 |

| 地理位置优势 | 地处双流区核心板块,距地铁X号线XX站仅800米,周边覆盖3所中小学、2家三甲医院 |

| 产品类型 | 高层住宅为主,配建少量叠拼别墅及社区商业街 |

项目价值解码:为何选择双流?

区域发展红利叠加

双流区作为成都“南拓”战略的核心承载地,近年来GDP增速持续领跑全市,统计显示,20XX年双流区常住人口突破XX万,城镇化率达XX%,人均可支配收入较五年前增长XX%,特别是天府国际机场投运后,临空经济示范区的建设带动了高端产业集聚,催生大量改善型住房需求。

政策窗口期把握精准

当前成都执行“因城施策”调控政策,相较于主城区严格的限购限贷,近郊区域仍保留相对宽松的信贷环境,碧桂园此次收购恰逢地方政府推出“促消费稳楼市”组合拳,包括购房补贴、公积金贷款额度提升等利好措施。

存量资产优化机遇

原开发商因资金链紧张导致项目停滞,碧桂园以“不良资产重组”模式介入,既规避了招拍挂市场的高溢价风险,又能快速获取现成开发资质,这种“抄底式”收购在行业下行周期中成为头部房企的典型策略。

碧桂园的战略意图与操作手法

西南市场版图扩张

数据显示,碧桂园在川渝地区的土储货值已超过XX亿元,此次收购使其在双流区的市场份额提升至XX%,通过整合现有资源,可缩短项目周期6-8个月,预计首批房源将在XX个月内入市。

| 竞争优势对比 | 碧桂园方案 | 本土中小房企常规做法 |

|---|---|---|

| 产品设计 | 标准化产品线+智能家居系统 | 单一户型复制 |

| 融资成本 | 集团授信+供应链金融支持 | 依赖银行贷款,利率上浮XX%以上 |

| 营销渠道 | 全国联动的客户数据库+中介合作 | 本地化推广为主 |

| 成本控制 | 集中采购降本XX% | 分散采购,议价能力弱 |

风险对冲机制构建

针对该项目可能存在的历史遗留问题(如延期交房纠纷),碧桂园采取“三步走”策略:①设立专项维权基金安抚业主;②引入第三方工程监理强化质量管控;③调整推盘节奏分批去化,这种精细化运营模式有效降低了社会舆情风险。

行业连锁反应与市场预判

竞争格局重构

随着碧桂园等全国性房企加速下沉至三四线城市,成都近郊区域将面临更激烈的价格战,克而瑞数据显示,20XX年上半年双流区商品住宅均价为XX元/㎡,较去年同期下跌XX%,预计下半年竞争将聚焦于产品力而非单纯降价。

产业链协同效应显现

碧桂园建筑科技集团已在当地布局装配式建筑基地,此次收购项目有望成为BIM技术应用示范工程,这种“开发+建造+装修”的全产业链整合,可使单方造价降低XX-XX元/㎡,显著提升利润空间。

潜在挑战与应对建议

尽管表面风光,仍需警惕三大隐患:①区域供需失衡导致的去化压力;②跨文化管理带来的团队磨合问题;③政策边际收紧的可能性,建议关注后续两个观察指标:一是首开去化率能否达到XX%以上,二是政府预售资金监管账户的资金周转效率。

相关问题与解答

Q1:碧桂园为何不在公开市场拿地而是选择收购现有项目?

A:主要基于三方面考量:①缩短开发周期,规避从拿地到取证的漫长流程;②降低前期投入成本,无需缴纳高额保证金;③规避限价熔断机制,在热点区域实现曲线补仓,这种模式特别适合现金流充裕的大型房企进行逆周期布局。

Q2:普通购房者如何看待此类收购事件?

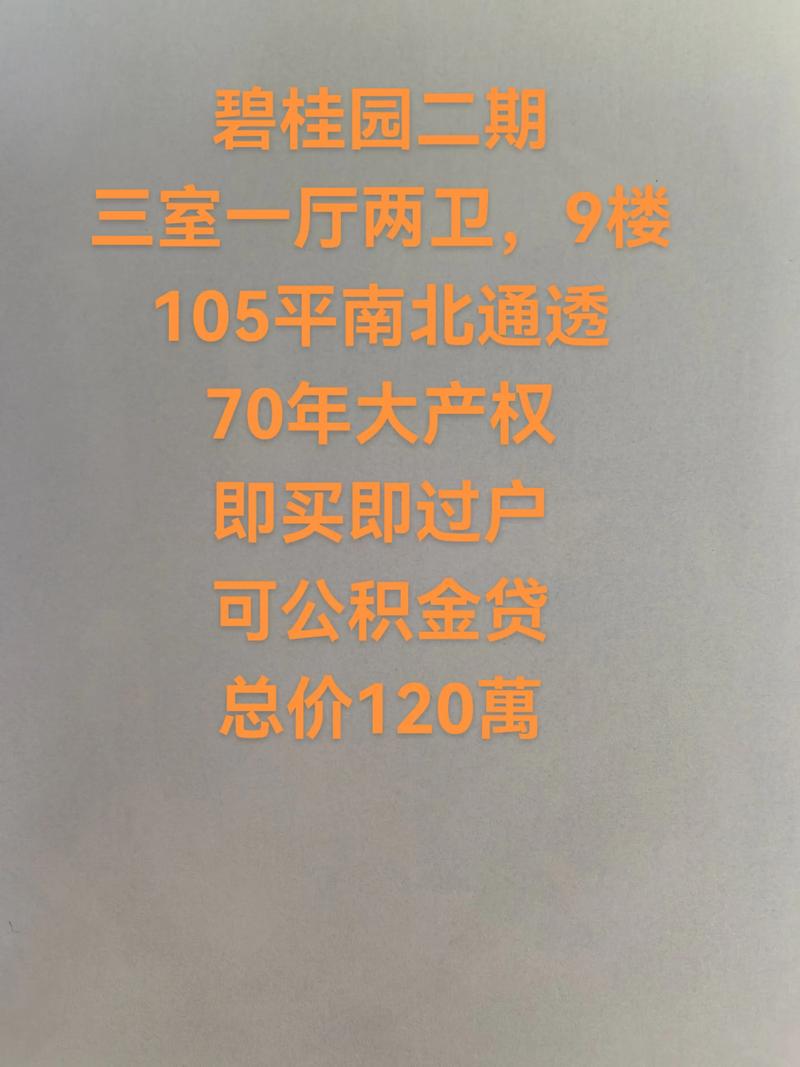

A:短期来看,新东家入驻通常会带来品质升级和价格优惠;长期而言,品牌房企的物业服务和保值能力更有保障,但需注意两点:①核实项目是否存在抵押查封状态;②关注销售承诺是否与合同约定一致,建议通过住建部门官网查询项目合法性后再做

碧桂园收购双流楼盘,品质升级,共筑美好家园!