楼盘容积率是衡量房地产开发强度的重要指标,直接关系到居住舒适度、土地利用效率及项目品质,其计算方法看似简单,但涉及的具体概念和实际应用中需考虑的因素却较为复杂,需从定义、公式、影响因素及实际意义等多维度全面理解。

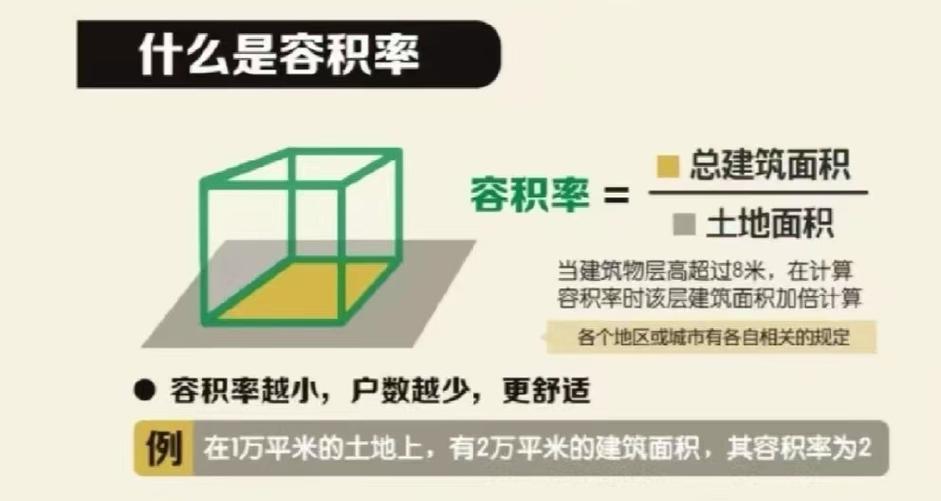

容积率的计算核心公式为:容积率=总建筑面积÷总用地面积,这里需明确两个关键概念的定义。“总建筑面积”指的是项目规划地块内所有建筑物的建筑面积总和,包括地上建筑面积和地下建筑面积(但需注意,根据《建筑工程建筑面积计算规范》,地下车库、人防工程等通常不计入容积率,具体以当地规划部门规定为准),而“总用地面积”则是指项目规划红线范围内 land 的面积,通常以平方米(㎡)为单位,某项目总用地面积为10000㎡,规划地上总建筑面积为20000㎡,则其容积率为20000÷10000=2.0,这一数值直观反映了地块上建筑物的密集程度,数值越高,建筑密度越大,反之则越低。

在实际计算中,需注意几个细节问题,一是建筑面积的计算范围,必须严格按照国家及地方现行的建筑面积计算规范执行,包括层高、结构、阳台等部分的折算规则,层高超过2.2米的地下室是否计入容积率,不同城市可能有差异化规定,二是用地面积的确定,需以《建设用地规划许可证》或《土地使用权证》载明的面积为准,包含项目内所有规划用地,如道路、绿地、配套设施等均包含在总用地面积内,但这些配套设施本身的建筑面积是否计入容积率,需根据其性质判断(如小区内的物业用房、幼儿园等通常按一定比例或全部计入)。

容积率的高低受多重因素影响,从城市规划层面看,城市核心区、CBD区域因土地稀缺,容积率普遍较高(如3.0-5.0甚至更高),而郊区或低密度住宅区则较低(如1.0-1.5),从土地用途看,商业、办公类项目的容积率通常高于住宅项目,因商业业态更追求集约化利用,当地政策法规是重要约束,如《城市居住区规划设计规范》对不同人口规模居住区的容积率、建筑密度、绿地率等指标有明确要求,旨在保障基本的居住环境,多层住宅(6层以下)的容积率一般控制在1.0-1.5,高层住宅(12层以上)则可能达到2.5-4.0,具体需结合日照间距、消防间距等综合测算。

容积率的实际意义深远,对开发商而言,容积率直接影响项目可售面积和利润空间,在土地成本固定的情况下,容积率越高,可开发建筑面积越大,单位土地成本分摊越低,但同时也可能增加建设难度(如需更高的结构投入、更复杂的社区配套),对购房者而言,容积率是衡量居住舒适度的关键指标:容积率过高会导致人口密度大、停车位紧张、公共活动空间不足、采光通风受影响等问题,而容积率较低则意味着更低的建筑密度、更充足的绿地和更舒适的居住体验,对城市管理者而言,容积率是调控土地市场、优化城市空间结构的重要工具,通过设定不同区域的容积率上限,可实现土地的集约利用与城市功能的合理布局。

以下通过表格对比不同容积率下住宅项目的典型特征:

| 容积率区间 | 建筑类型 | 居住舒适度 | 景观与公共空间 | 典型代表区域 |

|---|---|---|---|---|

| 5-1.0 | 别墅、低层洋房 | 极高,私密性好 | 绿化率高,人均公共空间充足 | 郊区低密度住宅区 |

| 0-2.0 | 多层、小高层 | 较高,空间开阔 | 社区配套完善,绿化景观良好 | 城市近郊品质住宅 |

| 0-3.5 | 高层住宅 | 一般,人口密度适中 | 公共空间紧凑,需合理规划 | 城市主城区普通住宅 |

| 5以上 | 超高层、综合体 | 较低,密集度高 | 公共空间有限,依赖集中配套 | CBD核心区域 |

需要注意的是,容积率并非越低越好,过低的容积率可能导致土地资源浪费、推高房价、增加通勤成本等问题,合理的容积率需结合城市定位、土地价值、人口需求及环境承载力综合确定,实现经济效益、社会效益和环境效益的平衡。

相关问答FAQs:

-

问:地下建筑面积是否全部计入容积率?

答:不一定,根据《建筑工程建筑面积计算规范》及地方规划要求,地下建筑面积是否计入容积率需区分用途:地下车库、设备用房等通常不计入;若地下空间作为商业、办公等经营性用途使用,或当地政策明确要求计入地下建筑面积(如部分城市对地下商业空间按一定比例计入容积率),则需纳入计算,具体以当地规划部门审批为准。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

问:容积率与建筑密度、绿地率有什么关系?

答:三者均为规划控制指标,但含义不同,容积率是总建筑面积与用地面积的比值,反映土地利用强度;建筑密度是建筑物基底面积占总用地面积的比例,反映建筑占用土地的密集程度;绿地率是绿地面积占总用地面积的比例,反映生态环境水平,三者相互制约:在容积率一定时,建筑密度越高,绿地率可能越低;若要保证绿地率,则需通过降低建筑密度或控制建筑层数来实现,需综合平衡以满足规划要求。

容积率高不高,生活品质看一遭。