住友宝莲花园杀人案是一起发生于2000年代初的恶性刑事案件,因案件本身的残忍性、侦办过程的曲折性以及暴露出的社会问题而备受关注,案件发生在上海市闵行区古宝路某高档住宅小区“住友宝莲花园”,受害者为一名年轻女性,犯罪嫌疑人则是其同居男友,最终因情感纠纷引发血案,导致一条鲜活生命消逝,也给两个家庭带来了无法弥补的创伤。

案发时间大致在2003年左右,具体日期为3月的某日,受害者李某(化名,时年25岁)是一家外资公司的白领,工作稳定,生活优渥,与男友张某(化名,时年28岁)在住友宝莲花园内租住了一套公寓,据后续调查和邻居反映,两人原本感情较好,但近期因感情问题、经济纠纷以及未来婚姻规划等问题频繁发生争吵,矛盾逐渐激化,案发当日,两人再次因琐事发生激烈争执,情绪失控下,张某拿起家中的利器(后经确认为刀具)对李某连捅数刀,导致李某当场身亡,作案后,张某试图清理现场并逃离,但因小区安保相对严格且行迹可疑,被保安和随后赶到的警方控制。

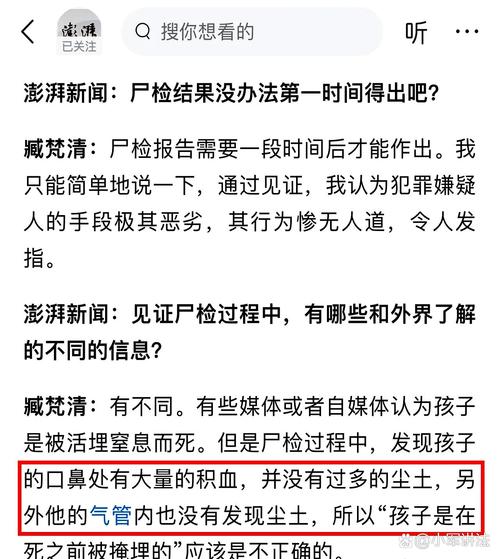

案件侦办初期,警方面临诸多挑战,案发地点为高档住宅小区,内部监控设施在当时并不完善,公共区域的录像未能清晰捕捉到张某的作案和逃离过程,增加了排查难度,受害者与嫌疑人关系亲密,日常互动频繁,亲友和同事对两人矛盾的描述存在差异,部分人认为只是“普通情侣吵架”,也有人察觉到张某近期情绪异常,但这些信息未能及时汇总并引起足够重视,警方通过法医鉴定、现场勘查(包括血迹分布、指纹提取、凶器认定等)以及走访周边邻居、同事,逐步锁定了张某的作案嫌疑,在强大的心理攻势和证据面前,张某最终对杀害李某的犯罪事实供认不讳,据其供述,案发当日的争吵中,李某提出分手并要求其搬离,张某一时情绪失控,引发了这场悲剧。

此案之所以引发社会广泛讨论,除了案件本身的暴力性外,更折射出几个深层次的社会问题,其一,情感纠纷引发的暴力案件时有发生,反映出部分人在处理亲密关系矛盾时缺乏理性沟通和法律意识,将暴力视为解决问题的极端手段,其二,都市年轻群体在面临工作压力、情感困扰时,心理健康问题容易被忽视,缺乏有效的疏导渠道,李某和张某作为受过高等教育的都市白领,本应具备更强的情绪管理能力,却最终酿成惨剧,说明心理健康教育在当代社会的重要性,其三,小区安全管理虽然在当时相对较好,但监控盲区、应急响应机制等问题也暴露出来,为类似案件的发生提供了可乘之机,案件还引发了公众对“家暴”问题的关注,尽管本案属于情感纠纷引发的故意杀人,而非典型的家庭暴力,但其本质都是对亲密关系中弱势一方生命权的严重侵害,警示社会需加强对情感暴力和身体暴力的干预。

从法律层面看,张某的行为已构成故意杀人罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定,故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,张某因情感纠纷杀人,手段残忍,情节恶劣,最终被法院依法判处死刑,缓期两年执行(具体判决结果以法院最终生效文书为准),这一判决结果也体现了我国法律对故意杀人罪严厉打击的态度,同时也提醒公众,任何矛盾都不应通过暴力方式解决,否则必将受到法律的严惩。

案件发生后,受害者家属陷入巨大的悲痛之中,父母失去女儿,家庭破碎;犯罪嫌疑人张某的家庭也为其行为付出了沉重代价,不仅要承担法律责任,还要面对社会的谴责和内心的愧疚,这起案件如同一面镜子,照出了人性的脆弱、情感的脆弱以及法律意识的缺失,它告诫人们,在亲密关系中,尊重、沟通、包容是维系感情的基础,当矛盾出现时,应寻求理性途径解决,如亲友调解、心理咨询或法律帮助,而非诉诸暴力,社会也应加强对心理健康的关注和支持,建立完善的心理危机干预机制,帮助更多人走出心理困境,避免类似悲剧的再次发生。

以下是关于住友宝莲花园杀人案的相关问答FAQs:

问题1:住友宝莲花园杀人案的主要作案动机是什么?

解答:据犯罪嫌疑人张某供述及警方调查,案件的主要动机是情感纠纷,案发当日,张某与女友李某因分手、搬离住所等问题发生激烈争吵,在情绪失控下,张某使用刀具对李某实施伤害,最终导致李某死亡,两人此前因婚姻规划、经济问题等已存在长期矛盾,案发当日的争吵成为悲剧的直接导火索。

问题2:该案件对当时的社会治安管理带来了哪些启示?

解答:此案暴露了当时部分高档住宅小区在安全管理上存在的不足,如公共区域监控覆盖率低、监控设备清晰度不足、应急响应机制不够完善等,给犯罪分子提供了可乘之机,案件发生后,上海乃至全国多地加强了对住宅小区安全管理的排查和整改,推动老旧小区监控升级,完善门禁系统和保安巡逻制度,提高了小区的安全防范能力,也促使社会更加关注情感纠纷引发的暴力案件,推动了社区心理疏导和矛盾调解机制的建立。

暂无评论,1人围观