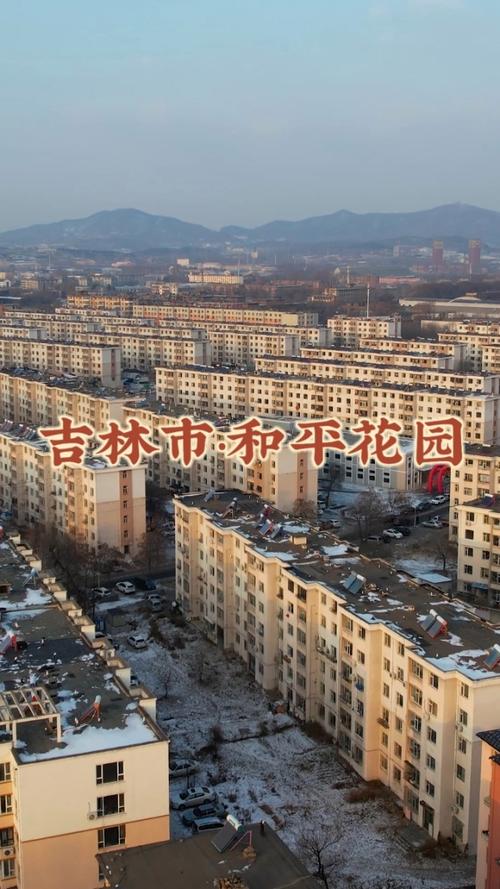

吉林市和平花园小区的违建问题一直是居民关注的焦点,这一现象不仅影响了小区的整体环境和美观,更对公共安全、邻里关系及社区治理带来了诸多挑战,违建行为的产生有着复杂的原因,其治理过程也面临着多重困境,需要居民、物业及政府部门协同发力,才能逐步化解矛盾,重建和谐有序的居住环境。

违建现象的表现形式与成因分析

和平花园小区建成于上世纪90年代末,是一个典型的老旧小区,随着居民生活需求的增加和房价的上涨,部分业主开始擅自占用公共空间进行违建,从现场观察来看,小区内的违建主要分为以下几类:一是阳台及窗户外扩,部分业主将阳台封闭后向外延伸,增加使用面积;二是楼顶私搭乱建,个别业主在楼顶加盖阳光房、储物间,甚至种植花草;三是地下室及车库改造,将原本用于停车的空间改造成居住或商用场所;四是公共区域圈占,如在一楼公共绿地搭建小院、在楼道内堆放杂物等,这些违建行为大多未经规划部门审批,也未经过小区业主同意,属于典型的“侵占式”建设。

违建现象的产生并非偶然,其背后有多重因素交织,老旧小区原始设计难以满足现代生活需求,许多家庭随着人口增长或改善居住条件的需求,选择通过违建“低成本”扩容,部分业主法律意识淡薄,认为“自家空间可以随意处置”,忽视了公共利益的维护,物业管理缺位也是重要原因,早期物业对违建行为未能及时制止,导致“法不责众”心理蔓延,违建风气逐渐蔓延,监管机制存在漏洞,城管、规划等部门对小区内部的违建巡查不够频繁,使得部分业主抱有侥幸心理,趁机抢建。

违建带来的负面影响

违建问题的存在,对小区环境和居民生活造成了全方位的负面影响,在安全层面,楼顶及阳台的违规加建破坏了建筑主体结构,尤其在雨季和冬季,容易出现漏水、墙体开裂等问题,严重时甚至可能引发坍塌事故,地下室改造后的居住场所缺乏消防设施,一旦发生火灾,后果不堪设想,在环境方面,公共绿地被圈占导致小区绿化面积减少,通风和采光受到影响;楼道内的杂物堆放不仅影响通行,还成为鼠患、蚊虫滋生的温床,降低了居住舒适度。

更严重的是,违建行为激化了邻里矛盾,未违建的业主认为自身权益受损,而违建业主则觉得“别人都建,我为啥不能建”,双方争执不断,甚至引发肢体冲突,违建还导致物业费收缴困难,部分未违建业主以“物业不作为”为由拒绝缴费,进一步削弱了小区的管理能力,从长远来看,违建还会影响房产价值,购房者对存在违建的小区往往望而却步,导致二手房流通受阻。

治理难点与解决路径

治理和平花园的违建问题,面临着诸多现实挑战,违建数量庞大、情况复杂,部分违建已存在多年,拆除成本高、难度大;居民意见难以统一,部分违建业主存在抵触情绪,认为拆除违建影响生活,甚至以“历史遗留问题”为由拒绝配合,部门协同机制不够顺畅,城管、规划、房管等部门职责交叉,容易出现“多头管理”或“管理真空”的情况。

尽管治理难度较大,但通过多方协作,仍可探索出有效的解决路径,应强化宣传教育,通过社区公告、居民会议、媒体曝光等方式,普及《城乡规划法》《物业管理条例》等法律法规,让居民认识到违建的违法性和危害性,形成“不敢违、不能违”的共识,物业需切实履行管理职责,建立违建巡查台账,对新增违建“零容忍”,及时劝阻并上报相关部门;对历史违建,可联合业委会制定分类处置方案,如对轻微违建责令限期整改,对严重违建配合执法部门拆除,政府部门应加强联动,成立专项治理小组,定期开展联合执法行动,对典型违建案例公开曝光,形成震慑效应,可借鉴其他城市的成功经验,通过“拆建结合”的方式,对拆除后的公共空间进行重新规划,如增设停车位、健身器材、儿童游乐设施等,满足居民合理需求,提升小区整体环境。

相关问答FAQs

Q1:和平花园小区的违建是否可以强制拆除?需要经过哪些程序?

A1:根据《中华人民共和国行政强制法》及《城乡规划法》,对违法建设可以依法强制拆除,但需严格履行法定程序,由规划或城管部门进行调查取证,认定违建事实并作出《责令限期拆除决定书》;当事人在法定期限内不申请行政复议或提起行政诉讼,又不拆除的,执法部门可依法作出《强制拆除决定书》,并公告催告,公告期满后,由执法部门组织实施强制拆除,拆除费用由违建业主承担,若违建涉及历史遗留问题或特殊情况,需结合实际情况进行人性化处理,避免激化矛盾。

Q2:作为业主,发现小区内有违建行为,应该向哪些部门举报?需要提供哪些证据?

A2:发现违建行为后,业主可向以下部门举报:①吉林市城市管理综合执法局(负责小区内违建的查处);②吉林市规划和自然资源局(负责规划许可核查);③小区所在地的街道办事处或社区居委会(协调物业及居民矛盾);④物业服务企业(要求其履行管理职责),举报时需尽可能提供详细证据,包括违建的具体位置(楼号、单元、楼层)、违建类型(如阳台外扩、楼顶加盖)、现场照片或视频、违建业主信息(若知晓)等,执法部门接到举报后,应在法定期限内进行调查处理,并将结果反馈举报人。

和平花园违建顽疾,期待长效治理新篇章。