说服父母同意租房住,需要从理性分析、情感沟通和实际规划三个维度展开,既要展现租房的必要性,也要体现独立生活的成熟度,以下从多个角度详细阐述具体方法:

理性分析租房的必要性,用数据替代主观判断

父母通常认为买房是“安稳”的象征,租房则是“漂泊”的表现,此时需要用客观数据打破固有认知,重点对比租房与买房在当前经济环境下的实际利弊。

经济成本对比

可以通过表格清晰展示不同选择的财务差异,以一线城市为例(假设房屋总价500万元,首付30%即150万元,贷款350万元,30年期利率4.2%):

| 项目 | 租房方案(月租8000元) | 买房方案(月供约1.7万元) |

|---|---|---|

| 首次支出 | 押一付三(3.2万元) | 首付150万元+契税等(约10万元) |

| 月度固定支出 | 8000元(不含水电) | 17000元(月供)+物业费等(约2000元) |

| 灵活性 | 可随时更换城市/地段 | 需长期持有,转手成本高(税费+中介费约8%) |

| 机会成本 | 剩余资金可理财/投资 | 首付资金被房产占用,流动性差 |

| 维修成本 | 无需承担(房东负责) | 全部自行承担(如屋顶漏水、管道维修等) |

通过数据可见,买房的首付和月供会占用大量家庭资金,而租房则能保留资金灵活性,尤其对于刚工作的年轻人,可将节省的资金用于职业提升或应急储备。

生活质量与职业发展

- 通勤效率:租房可选择靠近工作地点的房源,节省每日1-2小时通勤时间,提升工作效率和生活幸福感;而买房往往受预算限制,只能选择远郊,长期通勤可能导致身心俱疲。

- 职业适应性:年轻人职业发展初期可能面临换城市、换岗位的需求,租房便于快速调整居住地,避免“房产束缚”,若未来有出国深造、跨行业调动等计划,房产反而会成为拖累。

情感沟通:理解父母担忧,展现独立责任感

父母的核心担忧往往是“租房不稳定”“老了没保障”,沟通时需先共情,再提供解决方案。

主动理解父母立场

可以这样说:“我知道你们一直担心我居无定所,希望有个属于自己的家,这份关心我特别珍惜,但现在的房价和我的收入情况,如果勉强买房,可能会降低生活质量,甚至影响未来发展。”

用具体计划消除顾虑

- 稳定性承诺:与房东签订长期租约(如2-3年),主动提出一次性支付半年或一年租金,表明不是“短期过渡”心态。

- 生活保障规划:展示自己已配置商业保险(如医疗险、意外险),并开始每月储蓄养老金(如通过基金定投),证明“租房≠没有保障”。

- 定期沟通机制:承诺每周与父母视频通话,每月分享居住环境照片,让父母直观了解你的生活状态,减少“不放心”的焦虑。

实际操作:制定租房方案,让父母看到可行性

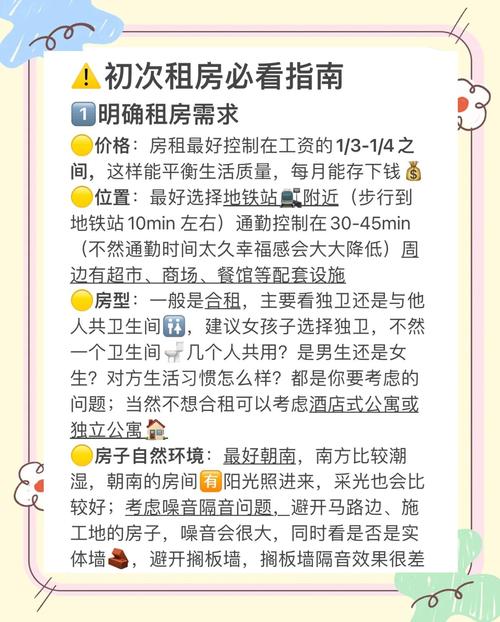

明确租房标准

向父母展示具体的租房计划,包括:

- 预算范围(如租金不超过月收入的30%);

- 区域选择(优先交通便利、安全性高的小区);

- 房源筛选(正规中介平台、个人直租,避开“隔断房”“群租房”等隐患)。

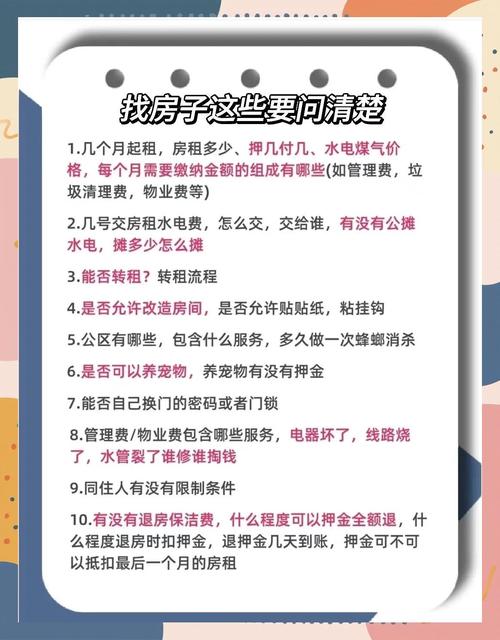

现场考察与验证

若条件允许,可邀请父母一同看房,重点考察小区物业管理、周边配套(超市、医院、地铁等),让他们放心居住环境的安全性,出示与房东签订的正规合同,明确租金支付方式、维修责任等条款,体现契约意识。

长期规划衔接

向父母说明租房并非“永久状态”,而是阶段性选择。

- 若5年内收入提升,可考虑小户型“上车盘”;

- 或与伴侣共同承担购房首付,减轻家庭负担;

- 甚至可选择“先租后买”的共有产权房政策,逐步过渡到拥有自有住房。

FAQs相关问答

Q1: 父母坚持“买房才是家”,如何反驳“租房等于白扔钱”的说法?

A: 可以用“消费与投资”的逻辑解释:房租是“居住消费”,如同支付学费获得教育服务;而买房的月供中,利息和隐性成本(如维修、折旧)才是“纯支出”,若租房节省的资金用于理财(年化收益率4%),长期收益可能超过房产增值,更重要的是,租房带来的时间成本节约(通勤、灵活性)能转化为个人成长,这才是长期回报。

Q2: 如果父母以“结婚必须买房”为由施压,如何应对?

A: 可以分情况沟通:若双方经济条件允许,可约定“婚前共同出资购房”;若暂无力承担,可提出“先租房结婚,3年内再购房计划”,并用具体数据证明(如:每月共同储蓄1.5万元,3年可凑齐首付),同时强调,婚姻的基础是感情与责任,而非房产,租房生活同样可以经营出温馨的家庭氛围,避免因房贷压力引发矛盾。

说服父母租房住的核心是“用理性分析替代情绪对抗,用实际规划替代空口承诺”,通过数据对比、情感共鸣和落地执行,让父母理解:租房不是“逃避责任”,而是更理性、更灵活的生活选择,最终目的是为了在合适的时机,以更好的状态拥有真正属于自己的“家”。

暂无评论,1人围观