是结合互联网最新信息整理的深圳租房心声实录,涵盖真实经历、实用建议与情感共鸣:

(图片来源网络,侵删)

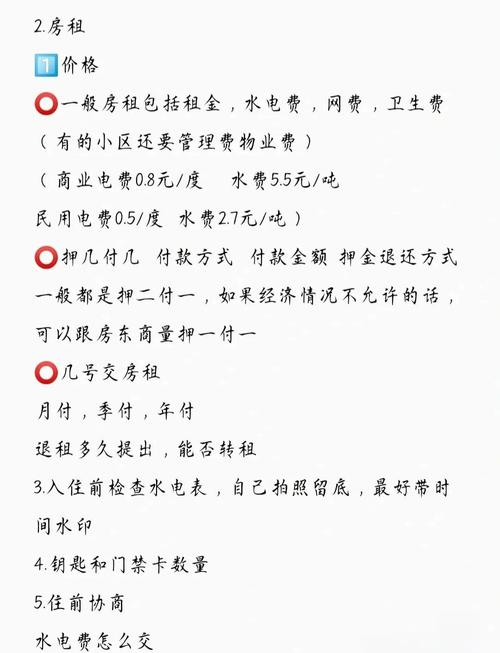

| 维度 | 具体表现 | 典型案例/数据支持 |

|---|---|---|

| 经济压力 | 房租占收入比高,被迫压缩其他开支;逐年上涨的租金吞噬生活质量 | “交完房租只能吃两周泡面”“每年一涨租,梦想被磨灭成‘拥有自己的房子’却遥不可及” |

| 居住稳定性差 | 频繁搬家成常态;房东或中介突然要求搬离,打乱生活节奏 | 有人因房东卖房需一周内搬走,即使赔偿押金也难掩失落感;城中村改造导致被动迁徙 |

| 合租矛盾突出 | 生活习惯差异引发冲突;室友流动性强增加不确定性 | “与室友分摊租金却因作息不同产生摩擦”“同事离职后合同未到期,押金无法退还且难寻新伙伴” |

| 环境隐患多 | 老旧房屋卫生问题(如蟑螂泛滥)、采光通风不佳 | “掀开床板发现黑色甲壳虫浪潮”“春天回潮时墙面发霉” |

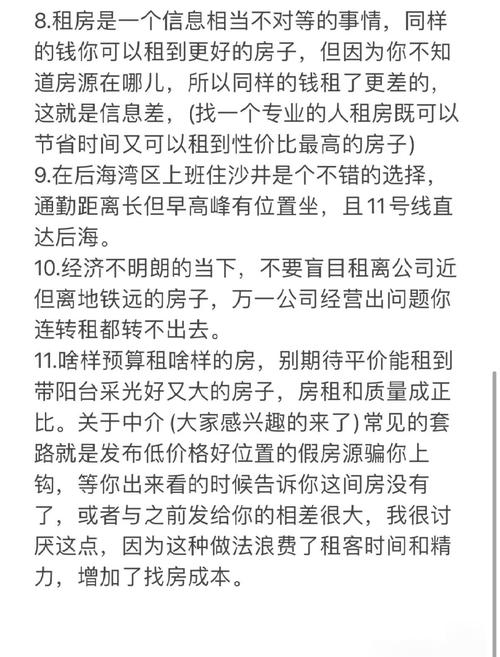

| 归属感缺失 | “过客”心态普遍;城市繁华与个体孤独形成鲜明对比 | “万家灯火时特别想回家”“故乡安置不了肉体,他乡容纳不了灵魂” |

| 政策影响有限 | 公租房排队时间长;保障性住房覆盖范围小 | “申请公租房审核一年仍在排号大军中”“城中村纳入保障体系但落实进度缓慢” |

| 积极应对策略 | 改造出租房提升幸福感;选择交通便利区域平衡成本与效率 | “花2000元翻新城中村空房”“步行10分钟上班+午休回家做饭” |

在深圳租房群体中,有人将出租屋视为“临时栖身之所”,也有人通过创意改造赋予其家的温度,例如一位租客在城中村以极低预算完成装修,打造出兼具功能性与美学的空间:从铺设小地毯到围坐茶几观影,消解了逼仄带来的压抑感,这种主动营造生活仪式感的态度,成为对抗漂泊感的有效方式。

对于职场新人而言,通勤时间往往被低估为隐性成本,有受访者曾尝试住在偏远区域节省开支,最终因早晚高峰地铁拥挤导致身心俱疲而放弃,如今更多人倾向选择“地铁步行10分钟内”的房源,即便这意味着支付更高租金,正如某租客分享:“住得远省下的钱,全搭进了医院治疗颈椎劳损。”

值得注意的是,长租公寓市场呈现两极分化趋势,部分高端公寓配备管家服务、社群活动空间(如桌球区、插花课堂),吸引追求品质生活的单身白领;而低成本改造的“旅馆式”长租公寓则因隔音差、管理混乱饱受诟病,在深圳南山前海湾区域,出现一种折中型选择——带独立厨房的一房一厅,既保证隐私又控制预算,成为热门选项。

相关问答FAQs

Q1:如何避免租房时遇到黑中介或流氓条款?

A:建议通过正规平台签约,仔细核对合同中的押金退还条件、维修责任归属等条款,看房时拍摄视频记录房屋原始状态,交接时与房东当面确认设施完好度,若遇突发退租情况,保留沟通记录作为维权证据。

(图片来源网络,侵删)

Q2:深圳哪些区域的租房性价比相对较高?

A:根据近期反馈,坪山区因产业导入租金较低(如650元可租一房一厅);沙井京基百纳商圈周边单身公寓配套完善,适合自驾通勤者;南山区西丽片区则有较多单价适中的单间可供选择,城中村仍是预算有限群体的首选,但

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,5人围观