在租房过程中,甲醛问题是一个不可忽视的健康隐患,尤其对于孕妇、儿童、老人等敏感人群而言,长期接触低剂量甲醛也可能引发呼吸道疾病、皮肤过敏甚至更严重的健康风险,在租房前主动、科学地询问甲醛情况,是保障自身权益的重要一步,以下从沟通技巧、信息获取、现场检测等多个维度,详细说明如何有效询问甲醛相关问题。

明确沟通对象与核心问题

租房时,甲醛信息的获取需要通过不同渠道,沟通对象也各有侧重。中介或房东是直接沟通方,需重点了解房屋装修时间、材料使用情况及甲醛处理措施;小区物业或邻居可能提供额外线索,如是否为统一装修、是否有其他租客反馈异味等;专业检测机构可作为第三方验证,确保数据客观性。

与中介或房东沟通时,需围绕“甲醛来源”和“防控措施”展开具体提问,避免笼统的“有没有甲醛”,而是通过细节判断风险等级。

- 装修时间与材料:“房子是什么时候装修的?如果是近期(1年内)装修的,墙面、地板、家具主要用了哪些材料?是否选择E0级或E1级环保标准的产品?”

- 甲醛处理情况:“是否进行过甲醛治理?比如通风时长、专业机构除甲醛(如光触媒、生物酶等),是否有检测报告?”

- 入住历史:“之前是否出租过?如果之前有租客,是否反映过异味或不适症状?”

- 通风条件:“房屋的南北通透性如何?每天能否保持长时间通风?是否有独立新风系统?”

通过现场观察辅助判断

除了口头询问,实地看房时需结合感官和细节观察,初步判断甲醛风险,甲醛在超标时通常会有以下特征:

- 气味:新房或刚装修的房子可能有明显的刺鼻气味(类似油漆、胶水的味道),但需注意,低浓度甲醛可能无强烈异味,仅靠“闻”无法准确判断。

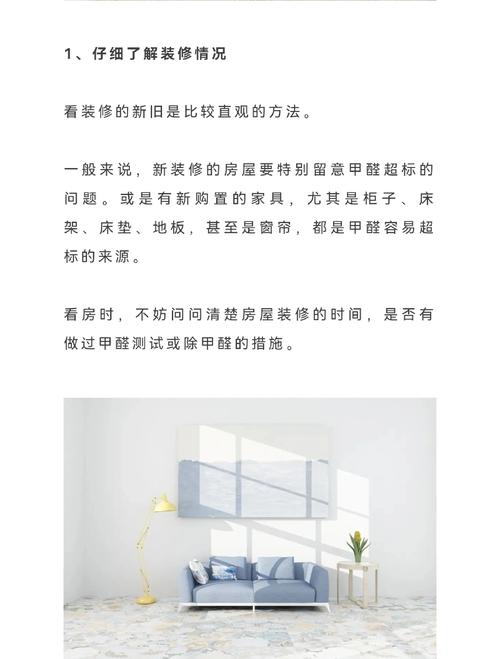

- 家具与建材:观察家具是否为定制板材(如密度板、刨花板),封边是否严密;墙面是否为壁纸、硅藻泥(可能含胶粘剂),地板是否为复合地板(甲醛释放量通常高于实木地板)。

- 通风情况:打开门窗感受空气对流是否顺畅,卫生间、厨房是否有排风设施,长期密闭的房间风险更高。

以下为甲醛风险初步观察要点总结:

| 观察维度 | 低风险特征 | 高风险特征 |

|---|---|---|

| 装修时间 | 装修超过3年,且无二次改造 | 装修不足1年,或近期新添家具 |

| 材料使用 | 实木家具、水性漆、硅藻泥 | 人造板材、油性漆、壁纸 |

| 通风条件 | 南北通透,每日通风≥2小时 | 单朝向,密闭,无新风系统 |

| 异味情况 | 无明显刺激性气味 | 有刺鼻气味,且久不散 |

专业检测:最可靠的验证方式

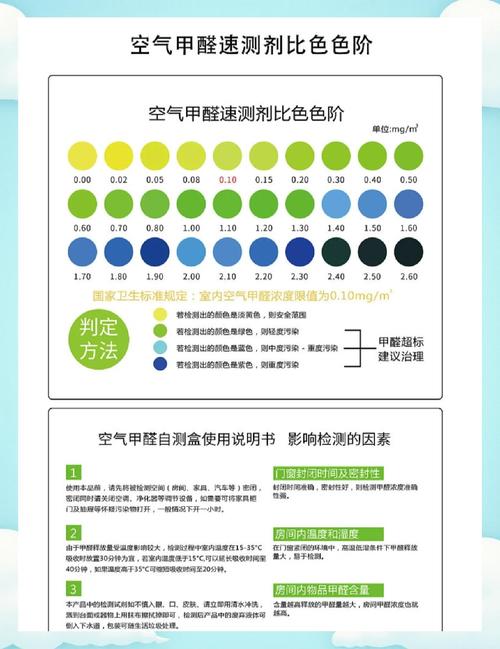

口头询问和现场观察只能作为初步参考,要准确了解甲醛浓度,需委托具备CMA资质的专业检测机构进行检测(CMA表示检测机构通过国家认证,数据具有法律效力),检测时需注意:

- 检测时机:建议在封闭门窗8-12小时后进行(更符合日常居住状态),并优先选择甲醛释放高峰期(如夏季高温、冬季供暖时)。

- 检测点位:根据房间面积和布局,一般每10-15平方米设一个检测点,重点检测卧室、书房等长期停留区域。

- 检测标准:依据《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022),甲醛浓度限值为0.08mg/m³(1小时均值),若检测结果超过此值,需要求房东进行治理并复检。

沟通中的注意事项

- 避免主观质疑:提问时以“了解情况”为出发点,而非直接指责“房子肯定有甲醛”,例如用“为了家人健康,想了解一下甲醛相关情况”代替“你们是不是没处理甲醛?”

- 要求书面证明:若房东或中介声称“已除甲醛”或“材料环保”,可要求提供甲醛检测报告、治理合同或材料环保认证文件(如E1级证书),避免口头承诺。

- 明确责任划分:若检测后甲醛超标,需在租房合同中补充条款,约定治理责任(如房东承担费用、延期入住等)及违约条款,避免后续纠纷。

相关问答FAQs

Q1:如果房东说“材料都是环保的,肯定没甲醛”,还需要自己检测吗?

A:即使房东声称使用环保材料,仍建议自行检测。“环保材料”不等于“零甲醛”,且多种材料叠加可能导致甲醛累积超标;部分商家可能存在虚标环保等级的情况,专业检测是唯一客观的判断依据。

Q2:租房合同里可以加入“甲醛超标退租”条款吗?如何约定?

A:可以,建议在合同中明确:“若出租方提供的房屋经CMA资质机构检测,甲醛浓度超过国家标准(0.08mg/m³),承租方有权解除合同,出租方需退还已支付租金及押金,并承担检测费用,若承租方已入住,出租方需负责治理至达标,期间产生的额外住宿费用由出租方承担。”

暂无评论,1人围观