劝说父母同意租房需要从情感沟通、现实分析和长远规划三个维度切入,既要理解父母的担忧,也要用理性的数据和生活规划打消他们的顾虑,以下是从多个角度展开的具体建议:

情感共鸣是沟通的基础,父母反对租房往往源于传统观念中“买房才是安身立命之本”的思想,他们可能担心租房不稳定、没保障,甚至觉得“租房没面子”,子女需要先共情,主动承认父母的担忧是出于关爱,比如可以说:“我知道你们一直担心我没个固定住所会漂泊不定,也怕我以后结婚生子没地方住,这些我都认真想过。”这种态度能让父母感受到尊重,而不是对抗,可以分享身边租房生活的正面案例,比如朋友通过租房在通勤时间上节省了2小时,用省下的时间提升技能,最终职业发展更顺利,让父母意识到租房并非“退而求其次”的选择,而是灵活生活的策略。

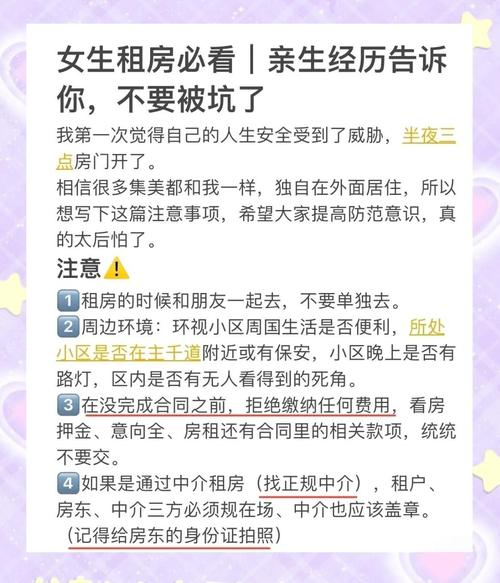

现实分析需要用数据和逻辑打破固有认知,针对父母最关心的“租房不稳定”问题,可以整理当地租房市场的具体情况:比如签订正规租房合同的法律保障(明确双方权利义务、违约条款等),选择品牌中介或长租公寓降低风险,甚至可以打印《民法典》中关于租赁合同的条款,说明“租期内房东无正当理由不得涨租或驱赶租客”,对于“买房比租房划算”的误区,可以制作一个成本对比表:假设购买一套300万的房子,首付30%(90万),贷款210万分30年偿还,月供约1.1万元,加上物业费、维修费等,每月固定支出超1.2万元;而同地段90平的房子月租约4000元,一年租金4.8万,30年租金144万,仅为房款的一半,买房还需考虑契税、装修等额外支出,而租房则无需承担这些压力,省下的资金可用于投资理财或提升自我,长期看可能比房产增值更划算。

长远规划要让父母看到租房背后的主动选择,可以结合自身职业和生活目标,说明租房的灵活性:比如如果工作地点可能变动,租房能避免“买房后通勤3小时”的困境;如果计划创业或深造,将资金用于启动资金或学习投资,比“套在房子里”更有发展潜力,可以展示租房生活的“品质感”,比如选择交通便利、配套成熟的社区,用省下的装修预算打造温馨小家,甚至带父母参观自己租住的房间,让他们直观感受“租房也能过好日子”,如果父母担心“没面子”,可以解释现代社会租房是常态,尤其在一线城市,很多年轻人通过“先租后买”逐步实现住房目标,租房期间积累的财富和经验,反而能为未来买房打下更扎实的基础。

在沟通方式上,建议选择父母心情放松的时刻,比如周末晚餐后,用平和的语气分点说明,避免争论,如果父母仍犹豫,可以提出折中方案,我先租两年,期间如果房价下跌或我找到更合适的房子,再考虑买房;如果房价上涨,我也通过理财攒够了首付,到时候再听你们的建议”,让他们感受到租房是“有计划、有期限”的过渡,而非盲目选择。

相关问答FAQs

Q1:父母担心租房“没归属感”,怎么回应?

A:归属感更多来自内心的安定,而非房子本身,可以举例说明,租房后通过布置家居、融入社区,同样能建立“家”的感觉,比如和邻居建立友谊、参加社区活动等,归属感也需要经济基础支撑,如果买房导致生活质量下降(比如每天加班还房贷),反而会失去幸福感,租房期间积累的储蓄和能力,未来能让我们更从容地选择真正想要的房子,这种“主动掌控生活”的状态,才是真正的归属感。

Q2:父母坚持“租房钱打水漂”,该怎么反驳?

A:可以将租房视为“生活成本”而非“浪费”,就像我们花钱吃饭、交通一样,租房是为生活便利付出的必要开销,租房省下的资金(如对比买房的月供差额)可以用于自我投资,比如考证、学习技能,这些投入能提升未来收入潜力,远比“把钱交给银行还房贷”更划算,如果实在无法说服父母,可以提议“将租金的一部分强制储蓄”,既能证明租房不是“挥霍”,又能为未来买房积累资金,让父母看到租房的“过渡价值”。

耐心沟通,展示租房优势,让父母放心,租房生活同样精彩!