公租房作为保障性住房体系的重要组成部分,其管理直接关系到低收入群体住房权益的实现和社会公平正义的维护,要有效管理公租房,需从准入、运营、退出、监督等多个环节构建全流程管理体系,确保资源分配精准、使用规范、动态调整。

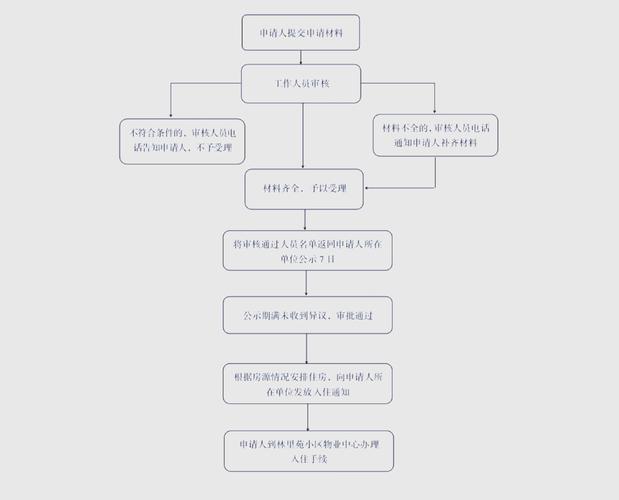

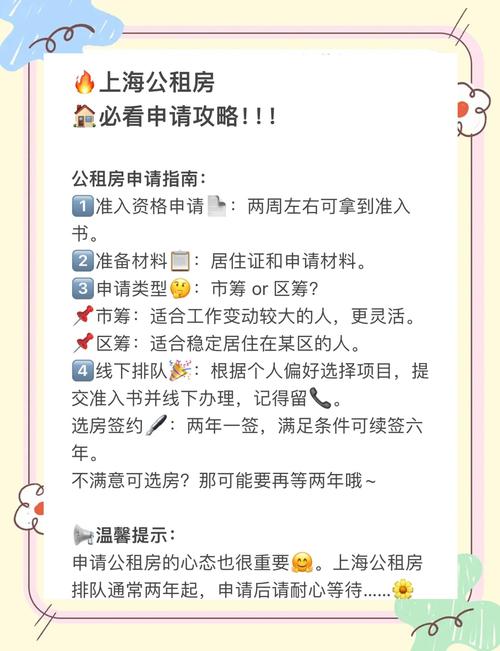

在准入环节,核心是建立科学合理的审核机制,需明确保障对象标准,结合当地收入水平、住房困难程度等因素,动态确定收入线、财产线准入条件,并向社会公开,优化审核流程,通过部门信息共享(如公安、人社、税务、不动产登记等)减少重复提交材料,利用大数据技术对申请人及家庭成员住房、车辆、社保缴纳等情况进行核验,确保信息真实,建立轮候制度,对符合条件的申请人按申请顺序或评分高低(如考虑住房困难程度、人口结构等)进行排序,公开配租结果,接受社会监督。

运营管理环节需注重规范化与人性化服务,加强房屋维护,建立定期巡检制度,对房屋及附属设施(如水电、门窗、电梯等)进行检修,及时解决漏水、电路故障等问题,保障居住安全,完善租金管理,实行政府定价或指导价,对符合条件的低收入家庭可适当减免租金,并明确租金收缴期限与逾期处理办法,可引入专业化运营机构,提供房屋维修、投诉处理、社区活动等一站式服务,提升居住体验,加强小区安全管理,配备门禁、监控设施,制定治安巡逻制度,营造安全和谐的居住环境。

动态监管与退出机制是确保公租房资源有效利用的关键,需建立健全使用情况巡查制度,定期入户核查房屋实际使用人、用途及居住状况,防止转租、转借、空置等违规行为,对违规使用行为,应明确处罚措施,如警告、罚款、收回房屋等,并将违规信息纳入个人征信系统,建立年度复核制度,对承租家庭收入、住房、财产等状况进行定期审核,对不再符合保障条件的家庭,设置合理过渡期,引导其有序退出,实现“有进有出”的动态管理,确保公租房资源真正用于保障住房困难群体。

监督与公众参与是提升管理透明度的重要保障,应畅通投诉举报渠道,通过热线电话、网络平台、社区意见箱等多种方式,接受社会对公租房违规行为的监督,并对举报信息及时核查处理,定期公开公租房配租、租金收缴、维修使用等信息,保障公众知情权,鼓励居民参与小区管理,成立业主委员会或自治小组,协调解决邻里纠纷、社区事务,形成共建共治共享的管理格局。

相关问答FAQs:

-

问:公租房可以转租或转借吗?

答:根据相关规定,公租房承租人不得擅自转租、转借所承租的住房,违规转租、转借的,住房保障主管部门会责令其限期改正,并按市场租金标准追缴违规行为发生期间的租金;逾期不改正的,将收回公租房,并取消其一定期限内再次申请公租房的资格。 -

问:公租房租赁合同到期后如何续租?

答:公租房租赁合同一般期限为3年,合同到期前3个月,承租家庭需重新提交相关材料,住房保障主管部门会对其资格进行复核,符合条件的,可续签合同;不再符合条件的,应按规定退出公租房,续租流程与初次申请类似,需提交收入、财产等证明材料,经审核通过后办理续租手续。

破解公租房管理难题,共建和谐宜居社区。