确定租房位置是租房过程中至关重要的一步,它不仅关系到日常生活的便利性,还影响着通勤成本、生活品质甚至居住安全,要科学地选择租房位置,需要综合考虑多个维度,包括通勤需求、生活配套、周边环境、预算限制以及个人偏好等,通过系统性的分析和实地考察,才能找到最适合自己的“理想居所”。

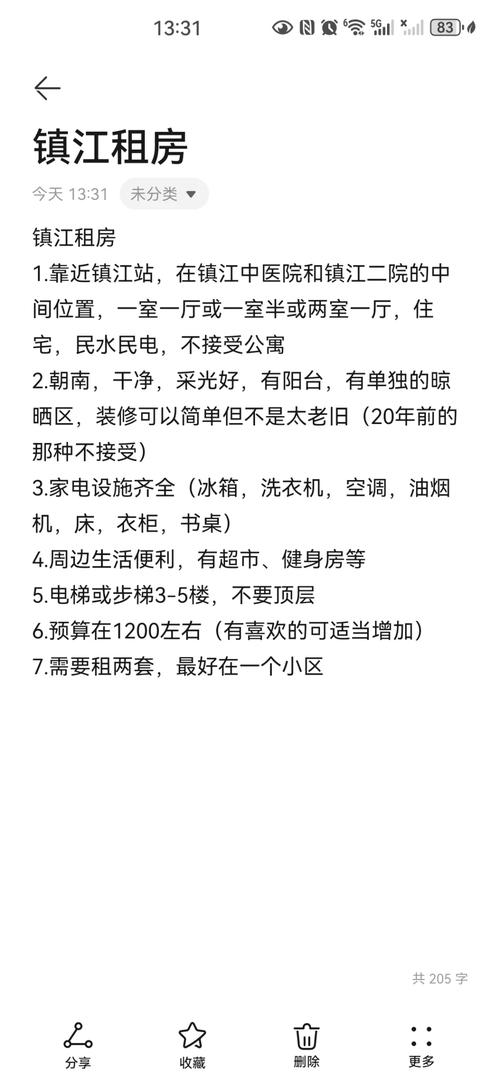

通勤需求是多数租客首要考虑的因素,对于上班族而言,通勤时间直接关系到每天的生活节奏和幸福感,建议以工作地点为圆心,绘制一个“通勤圈”,通过地图工具测算不同区域的通勤时间,优先选择地铁沿线或公交站点密集的区域,尤其是能实现“步行+地铁/公交”接驳的位置,如果工作地点在市中心CBD,可以重点考虑地铁1号线、2号线沿线的住宅区,避免选择需要多次换乘或依赖自驾的区域,后者容易受交通拥堵影响,还需关注早晚高峰的通勤时长,单程通勤时间建议控制在1小时内,超过1.5小时可能会长期消耗精力,对于自由职业者或居家办公者,通勤压力较小,但可考虑靠近咖啡馆、共享办公空间或商业综合体的区域,以满足偶尔的线下办公需求。

生活配套的完善程度直接影响居住体验,一个成熟的生活圈应涵盖日常购物、餐饮、医疗、教育等核心资源,在选址时,可通过实地走访或地图APP查询周边是否有大型超市(如沃尔玛、永辉)、菜市场、药店、银行等基础设施,确保日常生活物资采购便利,餐饮方面,选择周边有特色餐馆、快餐店或外卖覆盖度高的区域,能满足不同用餐需求,对于有家庭需求的租客,还需关注教育资源,如幼儿园、中小学的分布及入学政策;医疗资源方面,优先距离社区卫生服务中心或三甲医院车程在30分钟以内的区域,以应对突发疾病或健康检查需求,商业综合体(如万达、大悦城)的 presence 也是一个加分项,既能提供购物娱乐场所,也能反映区域的商业活力。

周边环境与安全性是租房时不可忽视的隐性因素,可通过观察小区或楼栋的安保措施(如门禁系统、监控摄像头、保安巡逻)来初步判断安全性,优先选择有正规物业管理的小区,尤其是独居女性或需要夜间通勤的租客,环境方面,需关注周边是否有噪音源(如主干道、铁路、施工工地)、异味污染(如垃圾站、化工厂)或不良场所(如酒吧、网吧密集区),这些都会影响居住舒适度,绿化率、小区内部公共空间(如花园、健身器材)也是衡量居住环境质量的重要指标,对于注重安静的租客,建议选择远离主干道的次干道或小区内部房源,楼层选择上可优先考虑中高楼层,既能减少噪音干扰,又能保证采光通风。

预算限制是决定租房范围的现实约束,不同区域的租金差异较大,通常地铁沿线、市中心、学区房或品质小区的租金较高,而偏远区域、老旧小区或非地铁房租金相对较低,建议在确定预算时,将租金控制在月收入的30%以内,避免因过高租金导致生活压力过大,可通过租房平台(如链家、贝壳、58同城)筛选目标区域的房源,对比不同户型、楼龄、装修水平的租金水平,结合自身需求选择性价比最高的选项,如果预算有限,可考虑距离地铁步行15-15分钟的区域,或选择“老破小”小区中的装修较好的房源,以牺牲部分面积换取更好的地段和配套,还需考虑水电燃气、物业费、网费等隐性成本,确保总支出在可承受范围内。

个人偏好与长期规划是选址的个性化考量,年轻租客可能更关注周边是否有商圈、健身房、网红打卡地等娱乐设施;而家庭租客可能更看重学区、社区氛围和儿童活动空间;养宠物的人群需确认小区是否允许宠物及是否有宠物活动区域,还需考虑个人生活习惯,如喜欢夜生活的租客可选择靠近夜市的区域,而作息规律的人群则应避开酒吧、KTV等娱乐场所密集区,从长期规划看,若计划在长期发展,可关注城市重点发展的新区或潜力板块,这些区域未来可能有地铁开通、商业配套升级等利好,租金上涨空间较大;而短期过渡则可选择交通便利、配套成熟的成熟区域,降低试错成本。

为更直观地对比不同选址维度的优先级,可参考下表:

| 评估维度 | 核心考量点 | 优先级建议(个人) |

|---|---|---|

| 通勤需求 | 地铁/公交便利性、通勤时长、交通拥堵情况 | 高(上班族) |

| 生活配套 | 超市、菜市场、餐饮、医疗、商业综合体 | 高(所有人) |

| 周边环境与安全性 | 安保措施、噪音污染、绿化率、周边不良场所 | 中高(独居者/家庭) |

| 预算限制 | 租金水平、隐性成本、性价比 | 高(预算敏感人群) |

| 个人偏好 | 娱乐设施、学区、宠物政策、生活习惯匹配度 | 中(个性化需求) |

无论线上筛选多么完善,实地考察是必不可少的环节,建议在不同时间段(如工作日早晚高峰、周末)前往目标区域,感受实际通勤情况、周边人流密度和生活氛围,同时仔细检查房源内部情况,如采光、通风、家电设施、漏水问题等,与房东或中介明确租金支付方式、租期、维修责任等条款,避免后续纠纷,通过“需求梳理—区域筛选—实地验证”的流程,才能科学确定租房位置,找到真正适合自己的家。

相关问答FAQs

Q1:如果通勤和生活配套无法兼顾,应该如何取舍?

A1:建议根据自身核心需求权衡,若通勤时间占比较高(如单程超过1.5小时),可优先选择缩短通勤时间,牺牲部分生活便利性(如选择稍偏远但地铁直达的区域),并通过线上购物、周末集中采购等方式弥补配套不足;若对生活品质要求较高,且通勤时间可控制在1小时内,可优先选择配套成熟的区域,适当延长通勤时间(如乘坐地铁而非自驾),对于短期过渡,可优先通勤;长期居住则建议兼顾两者,避免因单一因素影响生活质量。

Q2:如何判断一个区域的未来发展潜力,以避免“踩坑”?**

A2:可从以下几个方面综合判断:①城市规划政策,如政府官网发布的地铁规划、商业配套布局、重点发展区域等;②区域建设进度,如是否有在建的地铁线路、学校、医院或商业项目,可通过工地围挡、施工公告等观察;③人口流动趋势,可通过租房平台查看区域房源挂牌量、租金涨幅(若持续上涨可能反映需求增加);④周边产业布局,如是否有大型企业、产业园区进驻,这会带来就业机会和人口导入,可咨询当地中介或居民,了解区域发展规划的真实情况,避免轻信片面宣传。

暂无评论,1人围观