北京公租房作为保障性住房体系的重要组成部分,近年来在解决中低收入家庭、新市民、青年人等群体的住房困难问题发挥了关键作用,其政策设计、申请条件、房源特点及居住体验等方面都备受关注,以下从多个维度详细解读北京公租房的整体情况。

从政策定位来看,北京公租房是由政府主导、支持,限定建设标准和租金水平,面向符合规定条件的群体供应的保障性租赁住房,其核心目标是“保基本、保民生”,确保住房困难群体“住有所居”,同时缓解城市住房供需矛盾,促进社会公平,与商品房市场不同,公租房具有强烈的公益属性,租金通常为周边同地段市场租金的50%-60%,显著减轻了承租人的经济压力,在朝阳区某公租房项目,周边商品房月租金约80元/平方米,而公租房租金仅约45元/平方米,一套50平方米的两居室每月可节省租金1750元,对普通家庭而言是实实在在的减负。

在申请条件方面,北京公租房实行“三审两公示”的严格审核机制,确保资源分配公平公正,根据现行政策,申请人需满足同时具备以下条件:一是具有本市城镇户籍或持有《北京市居住证》;二是家庭人均住房面积低于15平方米(含);三是3年内未出售过住房;四是申请时已连续缴纳社保或个税满一定年限(通常为1年,具体以各区政策为准),针对不同群体还有专项政策,如新毕业大学生可放宽社保缴纳年限,环卫、公交等公共服务行业从业人员优先配租等,以海淀区为例,2023年公租房配租申请中,符合条件的环卫工人家庭通过优先通道,配租成功率比普通家庭高出约20%,值得注意的是,公租房实行“一户一配”,已配租家庭再次购买住房或收入超标需退出,动态管理机制保障了轮候制度的可持续性。

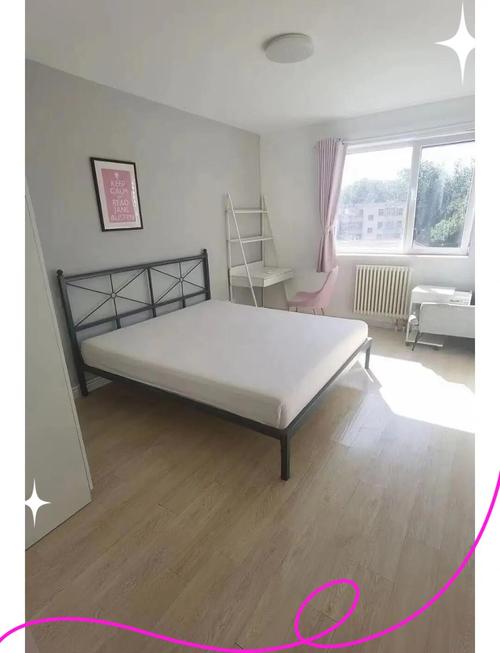

房源特点上,北京公租房主要分为集中建设型和配建型两类,集中建设型多位于五环外交通便利的区域,如房山、通州、大兴等新城,社区配套相对完善,部分项目配备幼儿园、社区服务中心等设施;配建型则是在商品房项目中按一定比例配建,通常位于四环内外,与商品房共享周边商业、教育、医疗资源,但房源数量较少,从户型设计看,以一居室、一居室一厅、两居室一厅为主,建筑面积原则上不超过60平方米,满足基本居住需求,丰台区某公租房项目主力户型为45平方米的一居室和55平方米的两居室,厨房、卫生间等设施齐全,但装修风格以简约实用为主,未做豪华装修,在房源质量方面,近年来新建公租房普遍采用绿色建筑标准,节能保温、隔音效果较好,但部分早期项目存在设施老化、维护不及时等问题,如电梯故障频发、公共区域清洁不到位等,仍需通过后续管理优化提升。

居住体验方面,公租房社区既有优势也存在一些现实挑战,优势在于租金稳定、居住成本可控,且社区内邻里构成相对多元,有助于形成互助氛围,通州区某公租房社区定期组织“邻里节”“亲子活动”,增强了居民的归属感,政府对公租房租金实行定期评估调整机制,涨幅通常低于市场平均水平,2022年北京公租房平均租金涨幅为3%,明显低于商品房8%的涨幅,但挑战也不容忽视:一是地理位置相对偏远,部分项目距离市中心较远,通勤时间较长,如房山某公租房项目到国贸商圈需换乘2次地铁,耗时约1.5小时;二是户型设计紧凑,储物空间有限,两居室客厅面积多在10平方米左右,难以满足大件家具摆放需求;三是社区管理存在“重建设、轻运营”现象,部分项目物业服务质量不高,报修响应慢、投诉处理效率低等问题时有发生,公租房的退出机制在实际操作中存在一定难度,部分家庭因收入超标但无其他住房而拒不退出,导致轮候家庭等待时间延长。

管理服务层面,北京建立了“市级统筹、区级实施”的公租房管理体系,市保障性住房建设投资中心负责全市公租房的统筹规划、资金筹措,各区住房保障部门负责本区房源分配、资格审核及后续监管,近年来,北京持续优化公租房申请流程,全面推行“全程网办”,申请人可通过“北京市保障性住房建设投资中心”官网或“北京通”APP提交材料,审核时限从最初的60个工作日缩短至30个工作日以内,在租金收缴方面,支持线上线下多种支付方式,对困难家庭还可申请租金补贴,但管理中仍存在信息不对称问题,部分轮候家庭对房源动态、配租进度不了解,需通过12345市民服务热线等渠道反复咨询,公租房与共有产权住房、保障性租赁住房等其他保障类型的衔接机制尚不完善,部分群体因不符合公租房条件又难以购买共有产权房,陷入“住房夹心层”。

从长远发展来看,北京公租房制度仍需不断完善,应扩大房源供给,重点在新城、产业园区周边增加配建比例,同时探索利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地建设公租房,缓解供需矛盾;需提升运营管理水平,引入专业化物业服务企业,建立“居民评价+政府考核”的物业评价机制,推动从“重管理”向“重服务”转变,可借鉴深圳、上海等城市经验,探索“先租后售”或共有产权试点,满足部分长期稳定居住家庭的购房需求,同时完善跨区域流转机制,实现公租房资源的高效配置。

北京公租房在解决特定群体住房问题上取得了显著成效,其低廉的租金、规范的申请流程和持续的房源建设为无数家庭提供了安居保障,但受限于地理位置、户型设计及管理服务等因素,其居住体验仍有提升空间,随着政策优化和管理升级,北京公租房有望更好地发挥“住房稳定器”作用,为城市高质量发展和社会和谐稳定提供有力支撑。

相关问答FAQs

Q1:北京公租房和共有产权住房有什么区别?

A1:两者主要区别在于产权性质、供应对象和退出机制,公租房为租赁性质,产权归政府或所有单位所有,承租人仅拥有居住权,租金低于市场价,主要面向中低收入住房困难家庭,符合条件的家庭可长期租赁(通常不超过5年,期满符合条件的可续租);共有产权住房为购买性质,购房人与政府按份共有产权(通常政府持20%-50%份额),购房人需支付部分房款,主要面向符合条件且有一定支付能力的中等收入家庭,购房满5年后可转让份额(需优先转让给政府或其他符合条件者),退出时按产权比例分配收益,公租房申请条件更侧重“住房困难”和“收入限制”,共有产权住房则对户籍、社保缴纳年限、家庭总资产等有更严格要求。

Q2:北京公租房可以转租或转借吗?违规使用会有什么后果?

A2:根据《北京市公共租赁住房管理办法》,公租房严禁转租、转借,承租人通过提供虚假材料、隐瞒住房情况等手段骗租公租房,或者将承租房屋转租、转借、闲置、擅自装修、改变用途的,住房保障管理部门将责令其限期改正,并按同地段市场租金的1-2倍追缴租金;拒不改正的,解除租赁合同,收回房屋,承租人5年内不得再次申请本市各类保障性住房和政策性住房,并记入不良信用记录,情节严重的将依法追究法律责任,2022年朝阳区某承租人因将公租房转租给他人,被责令退回房屋并追缴租金3万余元,同时纳入保障房黑名单。

暂无评论,1人围观