限购政策作为房地产市场调控的重要手段,其初衷通常是为了抑制投机性需求、保障居民合理住房需求、稳定市场预期,在现实中,部分实施限购的城市反而出现了房价上涨的现象,这一看似矛盾的结果背后,涉及供需关系、政策效应、市场预期等多重因素的复杂博弈,以下从多个维度详细分析限购政策下房价上涨的内在逻辑。

限购政策对供需关系的结构性影响

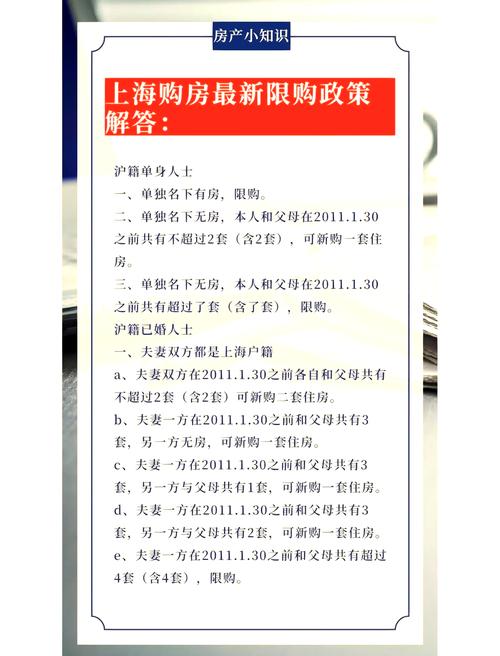

限购政策的核心是限制购房资格,主要通过设定购房门槛(如户籍、社保缴纳年限、套数限制等)减少市场需求,但这种“一刀切”式的需求抑制往往存在结构性偏差,导致供需矛盾并未真正缓解,反而在局部加剧。

需求的“筛选效应”与“刚需”集中释放

限购政策将购房群体分为“受限”与“不受限”两类,其中受限群体中既包含投机性需求,也包含部分真实的改善性需求甚至刚需,当投机需求被抑制后,部分原本计划投资房产的资金可能转向其他领域,但真正有住房需求的家庭(如首次置业的年轻人、改善型住房的家庭)仍会积极寻求购房资格,由于限购政策短期内难以增加住房供给,这部分“被筛选出的刚需”会集中涌入市场,形成“抢购”局面,在一线城市,非本地户籍购房者需连续缴纳5年社保才有资格购房,导致大量符合条件的人群在获得资格后立即入市,短期内需求端出现脉冲式增长。

供给端的“刚性”与“延迟效应”

与需求的快速响应不同,住房供给具有明显的滞后性,土地供应、规划审批、建设周期等环节决定了住房供给难以在短期内大幅增加,限购政策虽然可能通过调控土地市场间接影响未来供给,但对现有库存的消化速度影响有限,当需求因限购而“扎堆”释放时,供给端无法及时匹配,导致供不应求的局面推高房价,某城市在实施限购后,当月成交量环比下降30%,但由于新增房源入市周期需1-2年,市场库存去化周期反而缩短,房价出现上涨。

“政策套利”与“灰色需求”的滋生

限购政策催生了“政策套利”空间,部分需求通过非正规渠道规避限制,如“假离婚”、借名购房、利用“深户”指标炒房等,这些行为不仅未被有效遏制,反而推高了实际交易成本,并转化为房价的一部分,在某些城市,“借名购房”需要支付给名义持有人5%-10%的“好处费”,这部分成本最终会转嫁给购房者,间接推高房价。

限购政策下的市场预期与心理博弈

房价不仅是经济现象,更是心理预期的体现,限购政策通过改变市场参与者对未来走势的判断,形成“越限越涨”的预期自我强化机制。

“政策托底”预期与恐慌性购房

公众普遍将限购政策解读为“政府不会允许房价大跌”的信号,形成“政策托底”预期,这种预期削弱了购房者的观望情绪,反而促使部分人群担心“越限越难买”,选择尽快入市,在限购政策出台初期,部分城市出现过“连夜排队购房”的现象,恐慌性需求进一步推高房价。

“稀缺性”放大与资产属性强化

限购政策通过行政手段人为制造了“房票”稀缺性,使得房产的资产属性被进一步放大,购房者将房产视为对抗通胀、规避政策风险的“硬通货”,即使自住需求也会优先考虑“保值增值”,这种心理导致即便在限购背景下,优质地段的房源仍能获得高溢价,而普通房源的价格也因“比价效应”被带动上涨。

政策“误伤”与“补偿性”上涨

限购政策可能“误伤”部分合理需求,如因社保缴纳年限不足而被挡在门外的刚需群体,当这些需求积累到一定程度,或政策出现微调(如缩短社保年限)时,会集中释放,形成“补偿性”上涨,某城市将非户籍购房社保年限从5年缩短为3年后,当月成交量激增50%,房价环比上涨3%。

政策执行的“时滞性”与“副作用”

限购政策的实施效果存在时滞性,且在执行过程中可能产生 unintended consequences(意外后果),反而助推房价上涨。

短期“抑制”与长期“反弹”的周期波动

限购政策在短期内确实能降低成交量,但房价的调整往往滞后于成交量,当市场适应政策后,需求会以更隐蔽的方式回归,而供给端因开发商资金压力可能减少推盘,导致后期供需缺口扩大,房价出现“报复性反弹”,2011年北京“限购令”实施后,房价曾短暂下跌,但2012年随着需求适应政策,房价重回上涨通道。

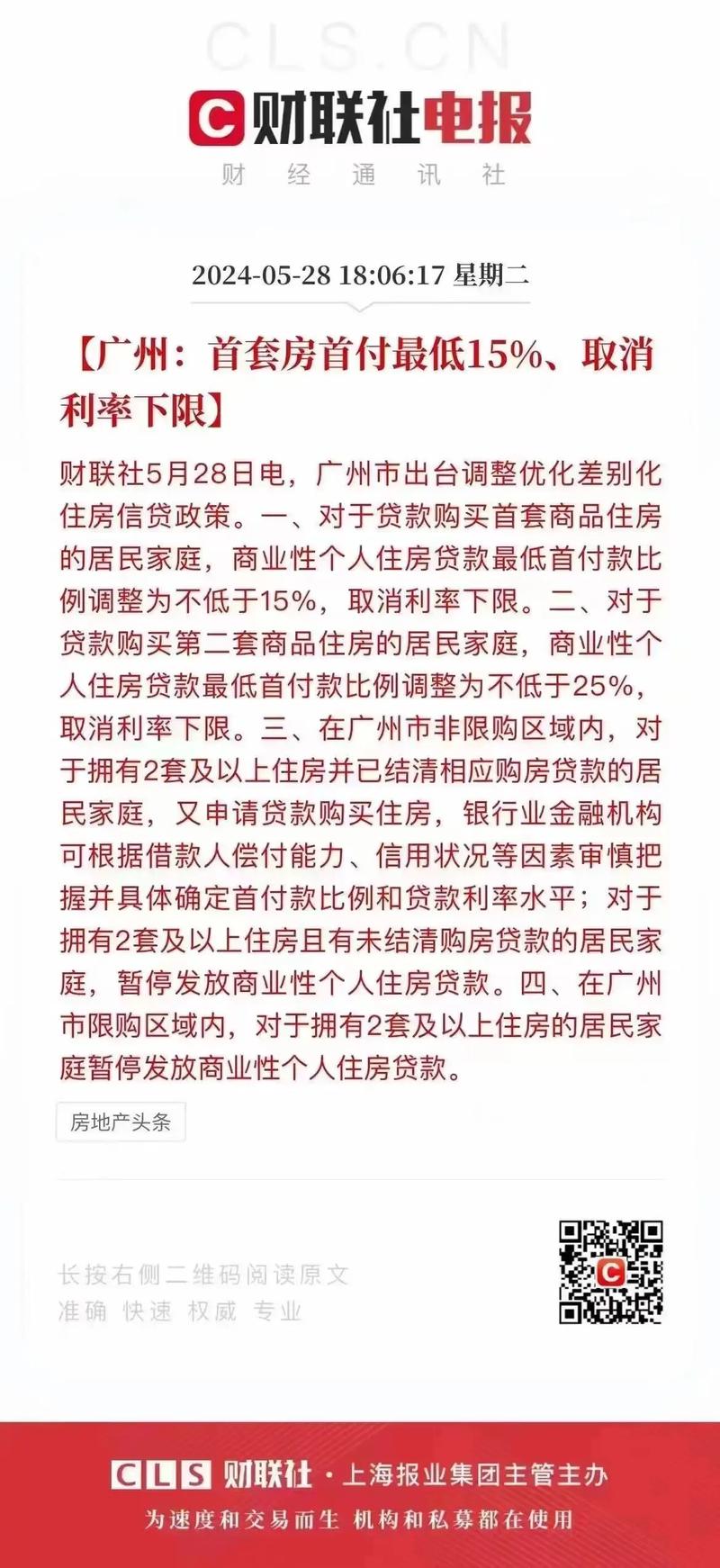

区域分化与“溢出效应”

限购政策通常针对核心城市,导致资金和需求向周边三四线城市溢出,深圳实施限购后,东莞、惠州等周边城市房价短期内上涨20%以上,这种“溢出效应”不仅未实现区域房价稳定,反而扩大了调控范围,形成“按下葫芦浮起瓢”的局面。

政策“博弈”与“变通”行为

开发商和购房者会通过各种方式“变通”限购政策,如提高精装修价格、以“养老公寓”名义规避限购、分割销售房产等,这些行为使得实际交易价格远高于备案价格,推动房价“明降暗升”,某楼盘通过“10万装修费”变相突破限购价,实际成交价比备案价高15%。

国际经验与案例对比

从国际经验看,限购政策并非中国独有,但其效果因市场环境而异,韩国在2005年实施“综合不动产税”后,投机需求短期下降,但因供给不足,房价在2007年重回上涨通道;新加坡通过“组屋+私宅”的双轨制,既限制了投机,又增加了保障供给,实现了房价长期稳定,这表明,限购政策需与土地供应、金融税收、保障房等政策协同作用,否则难以单独抑制房价。

相关问答FAQs

Q1:限购政策不是应该减少需求吗,为什么反而导致房价上涨?

A:限购政策虽然名义上减少了购房资格数量,但实际需求并未消失,而是被“筛选”和“延迟”,刚需、改善性需求因担心未来购房难度加大而集中入市,而住房供给因建设周期无法同步增加,导致供不应求,政策引发的“恐慌性购房”“稀缺性预期”以及“灰色需求”滋生,都会在短期内推高房价,长期看,若未配合增加供给,限购可能仅改变房价上涨节奏而非趋势。

Q2:限购政策与其他调控工具(如房产税、加息)相比,为何对房价的抑制作用更有限?

A:限购政策属于行政手段,直接干预交易资格,但未改变房产的金融属性和供需基本面,而房产税和加息等经济手段通过增加持有成本和融资成本,从根本上降低房产的投资吸引力,房产税会持有环节成本,抑制“囤房”行为;加息会增加月供压力,减少杠杆购房需求,限购政策易引发“政策套利”和“变通行为”,而经济手段的覆盖面更广,难以规避,因此对房价的抑制作用更持久、更彻底。

暂无评论,1人围观