房价顺口溜,流传于街头巷尾,是百姓对楼市百态最生动的注脚,它像一面镜子,映照出市场的冷暖,也像一把尺子,丈量着人心的期盼,从“黄金周,看房忙,售楼处里人挤人”,到“学区房,价格高,家长愁得头发掉”,这些顺口溜用最朴素的语言,道出了最真实的楼市故事。

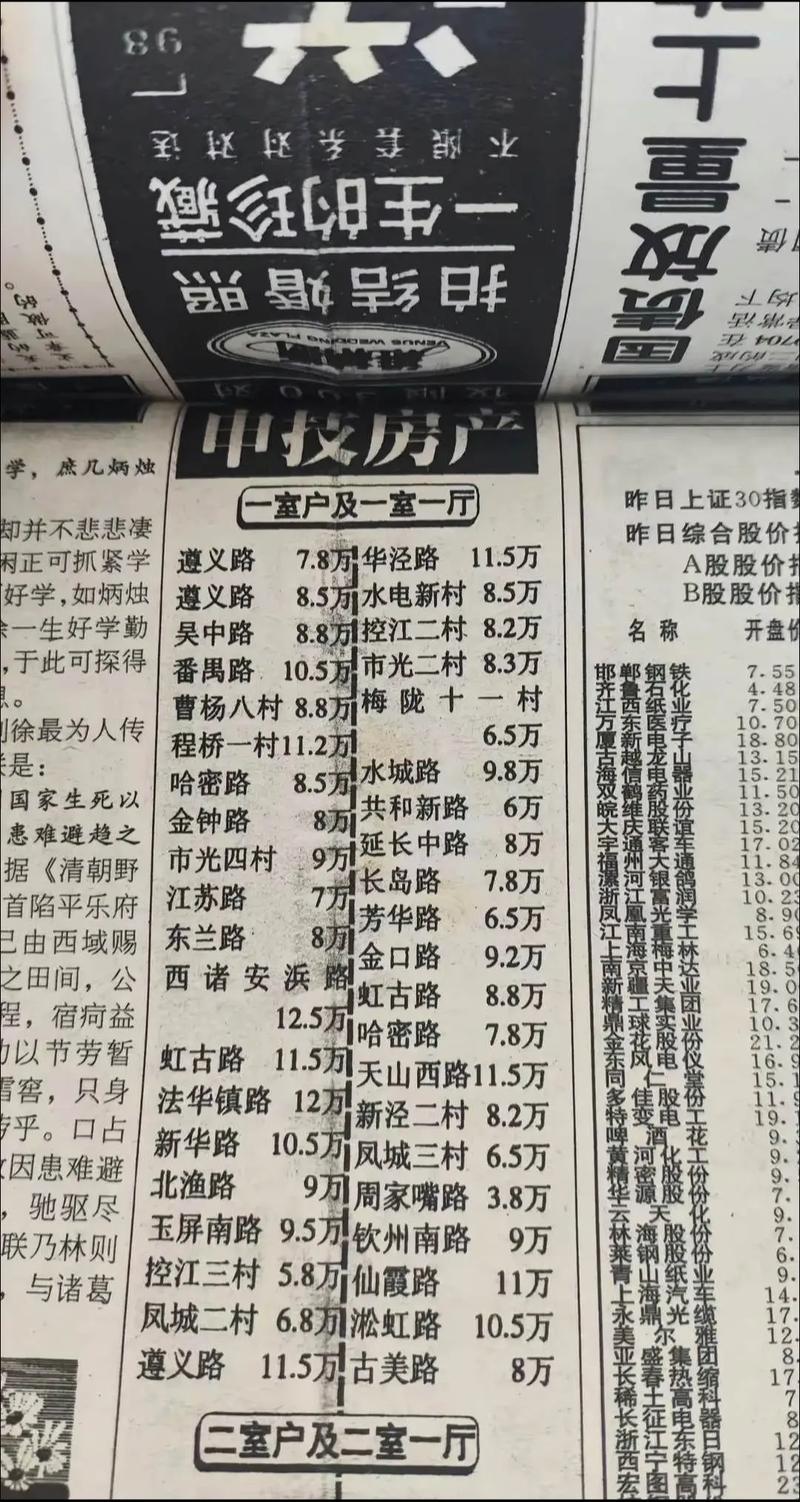

房价的涨跌,牵动着无数家庭的心,早些年,“买房就赚钱,早买早安心”的顺口溜广为流传,不少人倾尽毕生积蓄,甚至掏空“六个钱包”,只为在城市里拥有一个属于自己的角落,那时候,开发商拿地热情高涨,“地王”频出,房价一路水涨船高,“一天一个价,不买又怕涨”成了购房者的普遍心态,中介们也乐此不疲地渲染气氛,“再不买就没了”的销售话术,让不少人冲动下单,生怕错过“末班车”。

市场总有它自己的节奏,随着调控政策的加码和市场供需关系的变化,楼市逐渐回归理性。“房价稳一稳,等等再看行不行”的声音开始出现,曾经门庭若市的售楼处,有时也显得冷清了许多,购房者不再盲目跟风,而是更加理性地分析地段、配套、价格等因素。“买的不如卖的精,开发商套路深又明”的顺口溜,也反映出消费者维权意识的增强和对市场乱象的不满。

不同城市、不同区域的房价,也有着天壤之别,一线城市核心地段,“一平米抵一年,工资不够边”的感叹道出了高房价的残酷现实;而部分三四线城市,则面临着“库存高,去化难,房价跌跌不休”的困境。“鹤岗房价低,一套只卖几万块”的极端案例,虽然不具有普遍性,但也折射出楼市分化的加剧。

对于刚需购房者来说,房子不仅是商品,更是家的寄托。“刚需伤不起,买房不容易”道出了他们的辛酸,为了凑够首付,他们省吃俭用,加班加点,成为“房奴”后,更是不敢轻易消费,生活品质大打折扣。“月供压身不敢病,工作不敢轻易停”的顺口溜,生动地描绘了他们的生活状态。

而对于投资者而言,楼市的风云变幻更是牵动神经。“投资有风险,入市需谨慎”的警示,在经历过几轮市场波动后,已成为共识,曾经靠房产投资一夜暴富的神话逐渐褪色,“房价涨不涨,谁也说不准”成为常态,政策的不确定性、市场的波动性,让投资者变得更加谨慎。

为了更直观地理解不同购房群体的心态,我们可以通过一个表格来对比:

| 购房群体 | 核心心态 | 常见顺口溜 | 面临的主要挑战 | | :------- | :------- | :--------- | :------------- | | 刚需购房者 | 迫切与焦虑 | “刚需伤不起,买房不容易” | 首付压力大,月供负担重 | | 改善型购房者 | 期望与现实落差 | “换房不容易,卖买两头急” | 旧房难出手,新房预算有限 | | 投资者 | 谨慎与观望 | “投资有风险,入市需谨慎” | 政策调控风险,市场波动大 | | 年轻人 | 迷茫与无奈 | “房价遥不可及,梦想照进现实” | 收入增长缓慢,购房门槛高 |

除了市场本身,影响房价的因素还有很多,学区房,价格高,家长愁得头发掉”,教育资源的不均衡,直接推高了特定区域房价;“地铁一响,黄金万两”,交通的便利性也成为房价的重要支撑;“城市向南,房价翻番”,城市规划和发展方向,同样影响着楼市的预期。

这些顺口溜,看似简单随意,实则凝聚了普通百姓对楼市的观察、体验和情感,它们是民间智慧的结晶,也是社会现实的反映,通过这些顺口溜,我们可以感受到市场的脉搏,理解普通人的喜怒哀乐,在复杂多变的楼市中,这些朴素的言语,或许比冰冷的数字和复杂的分析,更能触动人心,让我们更接地气地看待房价问题。

相关问答FAQs:

-

问:房价顺口溜真的能反映真实的市场情况吗? 答:房价顺口溜在一定程度上能够反映市场的真实情绪和普遍现象,它们源于普通百姓的亲身经历和口口相传,虽然可能存在夸张或片面的成分,但往往抓住了市场的主要矛盾和热点问题,如高房价、购房压力、区域分化等,可以作为观察市场的一个窗口,但不能作为投资决策的唯一依据,还需要结合官方数据和专业分析。

-

问:现在适合买房吗?是不是应该再等等看? 答:是否适合买房取决于个人的具体需求、经济状况和市场环境,如果是刚需自住,且经济能力允许,那么在自身能够承受的范围内选择合适的时机入手是可以的,如果是投资,则需要更加谨慎,充分考虑政策风险、市场波动和流动性等因素。“等等看”的心态在市场不明朗时是合理的,但也要警惕错失良机的可能,建议在购房前做好充分调研,评估自身需求,并咨询专业人士的意见。

暂无评论,1人围观