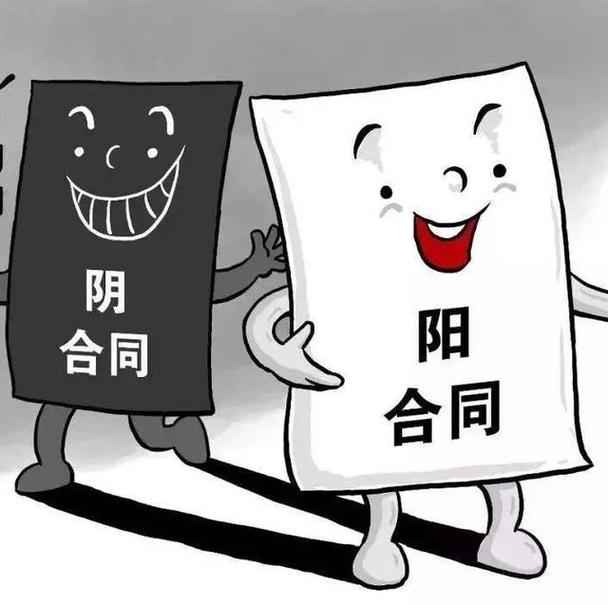

阴阳房价现象是当前中国房地产市场中一个备受关注的复杂议题,它指的是同一区域或同一楼盘中,存在“表面价格”与“实际价格”显著背离的情况,表面价格往往由开发商或中介机构对外公示,符合调控政策要求或市场预期;而实际价格则是购房者最终支付的真实成本,可能通过捆绑销售、装修费、茶水费、车位费等隐性方式实现,这种价格“双轨制”不仅扰乱了市场秩序,也加重了购房者的经济负担,成为政策调控与市场健康发展的痛点。

阴阳房价的形成机制

阴阳房价的产生并非单一因素导致,而是政策、市场、供需及利益主体多方博弈的结果,从政策层面看,为抑制房价过快上涨,各地政府实施了严格的限价政策,要求新房销售价格不得备案价上限为准,在热点城市,土地成本持续攀升,开发商利润空间被压缩,部分企业为追求利益最大化,便通过“阴阳合同”规避限价,将房价拆分为“房屋款”与“装修费”,其中装修费可能远高于市场合理水平,导致实际购房总价突破限价红线。

从市场供需角度看,核心城市优质教育资源、医疗资源及就业机会的高度集中,导致学区房、核心地段房产供不应求,购房者“买到即赚到”的预期,使得开发商具备加价底气,部分热门楼盘要求购房者额外支付数十万“茶水费”或“选房费”,才能获得购房资格,这部分费用不体现在购房合同中,形成隐性价格。

地方政府对土地财政的依赖、金融机构对房地产信贷的宽松支持,以及购房者信息不对称,均为阴阳房价提供了生存土壤,地方政府为稳定市场,对开发商的违规行为监管力度不足;金融机构在放贷时更关注备案价,对实际成交价监督缺位;而普通购房者因缺乏专业知识,往往被迫接受隐性加价。

阴阳房价的表现形式与数据对比

阴阳房价的具体表现形式多样,以下通过表格列举常见类型及典型案例:

| 表现形式 | 操作方式 | 典型案例 |

|---|---|---|

| 捆绑装修 | 以“精装修”名义抬高房价,装修费达5000-10000元/平方米(远高于市场均价) | 深圳、杭州部分楼盘,备案价3万元/平方米,装修费另计4000元/平方米,实际总价3.4万元/平方米 |

| 收取“茶水费” | 要求购房者额外支付10-100万元不等的费用,承诺保留房源或优先选房 | 上海某楼盘,95平方米房源总价600万元,需额外支付80万元“茶水费”,实际总价680万元 |

| 强制搭售车位 | 车位价格远高于市场价(20-30万元/个),与购房捆绑 | 广州某楼盘,车位捆绑销售25万元/个,周边二手车位市场价仅15万元/个 |

| 分拆合同 | 将房价拆分为“房屋款”与“服务费”“咨询费”等,降低备案价 | 成都某开发商,合同显示房屋款200万元,另收“服务费”50万元,实际总价250万元 |

以北京为例,2023年某海淀区学区房项目,备案价为8.5万元/平方米,但开发商要求购房者支付30万元“装修升级费”,实际单价达9.2万元/平方米,涨幅达8.2%,而在部分三四线城市,由于库存压力大,阴阳房价现象较少见,甚至存在“一房多卖”或“降价未备案”等问题,反映出市场分化对价格机制的影响。

阴阳房价的影响与治理挑战

阴阳房价的蔓延对市场、购房者及政策调控均带来负面影响,对购房者而言,隐性加价直接增加购房成本,同时由于实际成交价未备案,未来在二手房交易、银行评估时可能面临“估值缩水”风险,加剧了“买涨不买跌”的心理恐慌,对市场而言,价格信号失真导致资源配置扭曲,开发商将精力转向规避监管而非提升产品品质,不利于行业长期健康发展,对政策调控而言,阴阳房价削弱了限价、限购等政策的效力,形成“上有政策、下有对策”的恶性循环。

治理阴阳房价面临多重挑战:一是监管难度大,隐性交易多通过现金或第三方账户完成,取证困难;二是地方保护主义,部分地方政府为稳定土地市场,对开发商违规行为“睁一只眼闭一只眼”;三是购房者维权成本高,面对开发商的强势地位,个体购房者往往因证据不足而放弃维权。

相关问答FAQs

Q1:阴阳房价是否合法?购房者遇到这种情况该如何维权?

A1:阴阳房价涉嫌违反《中华人民共和国价格法》《商品房销售管理办法》等法律法规,根据规定,商品房销售价格应明码标价,不得在标价之外加价出售或收取未予标明的费用,购房者若遭遇阴阳房价,可采取以下措施:1. 保留购房合同、转账记录、聊天记录等证据,特别是涉及隐性费用的凭证;2. 向当地住建部门、市场监督管理部门投诉举报,要求查处违规行为;3. 若合同中存在“霸王条款”或开发商欺诈行为,可向法院提起诉讼,要求撤销合同或赔偿损失。

Q2:政府针对阴阳房价出台了哪些治理措施?效果如何?

A2:近年来,多地政府出台治理措施,包括:1. 推行“一房一价”备案公示制度,要求开发商在销售现场公示备案价及收费明细;2. 加强二手房价格管控,建立成交价格申报机制,对虚报成交价的中介机构进行处罚;3. 开展房地产市场专项整治行动,重点查处捆绑销售、收取茶水费等违规行为,深圳2023年通过“智慧住建”系统实现房价实时监控,全年查处违规房企120余家,隐性加价现象得到一定遏制,但治理效果仍需长期观察,需进一步完善监管机制并加大处罚力度。

暂无评论,1人围观