房价在许多国家和地区长期呈现“只涨不跌”的现象,这一趋势并非偶然,而是由多重经济、社会和政策因素共同作用的结果,从本质上看,房价的上涨动力源于土地资源的稀缺性、城市化进程的持续推进、货币政策的宽松环境以及市场心理的预期强化,而下跌的阻力则来自地方政府对土地财政的依赖、居民对房产的资产属性认知以及政策对市场的托底效应。

土地资源的稀缺性是房价上涨的基础,土地作为一种不可再生资源,其供给具有天然的限制性,尤其在城市核心区域,土地供应更是紧张,随着人口向城市集中,城市建设用地需求持续增加,导致地价不断攀升,而房价中包含的土地成本也随之水涨船高,以中国为例,地方政府通过“招拍挂”制度出让土地使用权,土地出让金已成为地方财政收入的重要来源,这种机制使得地价易涨难跌,进而推动房价上行。

城市化进程是房价上涨的长期动力,工业化与城市化带动大量农村人口涌入城市,对住房产生刚性需求,中国过去几十年经历了快速城市化,城镇常住人口比例从1978年的17.9%上升到2022年的65.2%,新增住房需求持续释放,城市优质的教育、医疗、就业等资源集聚效应,进一步推升了住房的附加价值,使得房产不仅是居住空间,更是获取公共资源的“入场券”,这种需求刚性为房价提供了坚实支撑。

第三,货币政策的宽松环境为房价上涨提供了流动性支撑,在经济增长压力下,央行往往通过降息、降准等方式释放流动性,市场利率下行使得居民储蓄意愿降低,而投资房产成为保值增值的重要选择,宽松的信贷环境降低了购房门槛,刺激了投机性和改善性需求,推动房价上涨,2008年金融危机后,全球主要经济体实行量化宽松政策,大量资金流入房地产市场,导致多国房价出现显著上涨。

市场心理的预期强化了房价上涨趋势,在“买涨不买跌”的心理作用下,房价上涨会吸引更多购房者入场,进一步推高房价;而房价下跌则可能引发观望情绪,导致需求萎缩,这种正反馈机制使得房价容易形成单边上涨的预期,媒体和开发商对房价上涨的渲染,以及居民对房产增值的惯性认知,进一步强化了市场的看涨情绪。

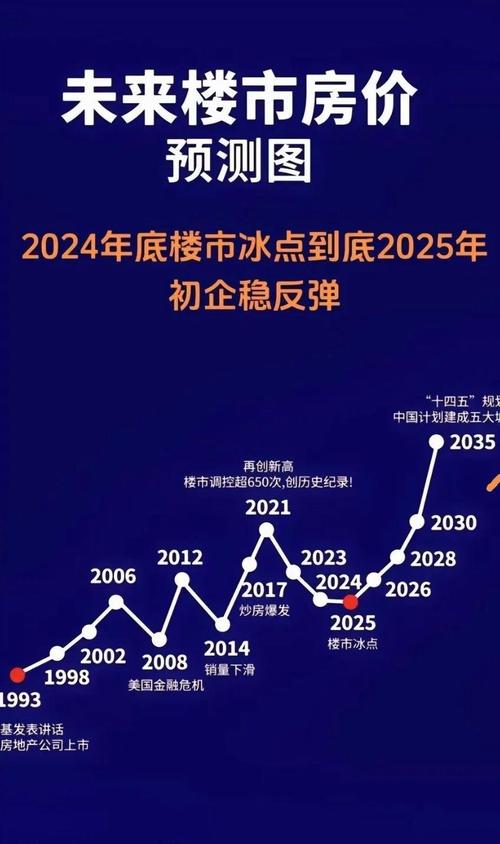

房价“只涨不跌”并非绝对规律,当市场过热或政策调控力度加大时,房价也可能出现阶段性调整,中国自2016年以来实施“房住不炒”政策,通过限购、限贷、限价等手段抑制投机需求,部分城市房价出现回调,但从长期来看,在土地稀缺、城市化持续推进、货币环境宽松等因素未根本改变之前,房价仍将保持上涨趋势。

相关问答FAQs

-

问:房价是否会一直上涨,有没有可能下跌?

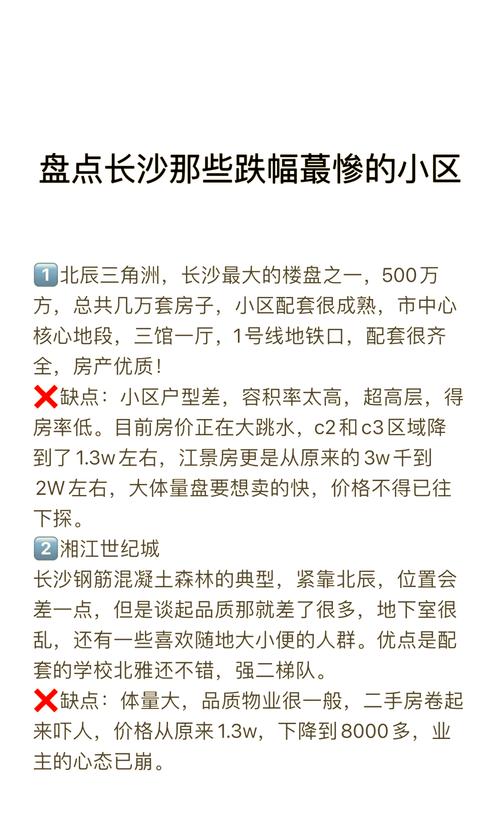

答:房价并非永远只涨不跌,当市场出现供过于求、政策调控收紧、经济下行或人口结构变化(如老龄化加剧)时,房价可能出现下跌,日本1990年房地产泡沫破裂后,房价长期低迷;部分三四线城市因人口外流,房价也面临下行压力,但核心城市由于资源集聚和需求支撑,房价相对更具韧性。 -

问:房产税的推出会对房价产生什么影响?

答:房产税的推出可能对房价产生抑制作用,房产税会增加持有房产的成本,降低投资投机性需求,从而缓解房价上涨压力,但影响程度取决于税制设计(如税率、免征面积)和实施节奏,若房产税与土地出让金改革协同推进,可能改变地方政府对土地财政的依赖,长期来看有助于形成房价稳定机制。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,1人围观