在这个时代,房子早已不只是遮风挡雨的住所,更像是一场全民参与的“数字游戏”,当开发商用“稀缺”“升值”“理想生活”这些词汇包装楼盘时,房价早已脱离了钢筋水泥的成本,在资本的浪潮里翻涌成了普通人遥不可及的数字,有人掏空六个钱包背负三十年贷款,只为在城市边缘换取一个“有家”的幻象;有人手持几套房产坐享资产增值,却在深夜对着空荡荡的客厅感到迷茫,这荒诞的房价剧本,正在无数人的生活中上演着讽刺的戏码。

房价的涨跌逻辑,常常让人啼笑皆非,地段、配套、学区,这些本该是衡量居住价值的标准,如今却成了资本炒作的筹码,某城市郊区的新盘,周边荒草丛生,却因为“规划中的地铁”和“未来的商业中心”,售价直逼市中心成熟小区;而另一片老城区,医院、学校、菜市场一应俱全,却因“楼龄老”“无电梯”被贴上“老破小”的标签,在房价游戏中沦为“弃子”,开发商深谙“故事营销”之道,从“湖景洋房”到“森林氧吧”,从“智慧社区”到“科技住宅”,概念层出不穷,唯独房价与普通人的收入水平越来越脱节,有媒体曾统计,一线城市房价收入比超过20:1,意味着一个家庭不吃不喝需要20年才能买得起一套房,这个数字在十年前不过是个位数,可当人们感叹“房价涨得太快”时,开发商的年报里却写着“利润同比增长30%”。

更讽刺的是,房价的“繁荣”背后,是无数人生活被绑架的现实,年轻人不敢轻易恋爱结婚,因为“婚房”像一座大山压在头顶;夫妻不敢轻易换工作,因为一旦失去收入,房贷就会变成催命符;父母不敢老去,因为还要帮子女凑首付,甚至掏空养老钱,有位朋友在朋友圈写道:“每天醒来第一件事是算房贷,睁开眼欠银行2000元,闭上眼还是欠银行2000元,感觉这辈子都在给银行打工。”这样的感慨并非个例,当“房奴”成为年轻人的普遍身份,当“安居乐业”的梦想变成“安居”才能“乐业”,房价早已不是经济数据,而是刺痛现实的针。

而那些在房价游戏中“胜利”的人,真的快乐吗?手握多套房产的“房东”们,看似坐拥千万资产,却可能面临现金流危机——房子租不出去,卖不掉,每月还要还着贷款;投资客追涨杀跌,在政策的调控中焦头烂额,生怕一夜之间资产缩水,更荒诞的是,有些城市的房价高到连本地人都望而却步,反而是周边小城的购房者涌入,成了“接盘侠”,当房子从“居住属性”异化为“投资工具”,这场击鼓传花的游戏,究竟谁能成为最后的赢家?

或许,房价最大的讽刺在于:它本该是“家”的载体,却成了许多人“无家可归”的根源,当我们在深夜加班后,拖着疲惫的身体回到那个每月要还贷几十平米的“盒子”里,是否会想起多年前那个“有房就有家”的简单梦想?如今的房价,像一面镜子,照出了社会的焦虑、资本的贪婪,也照出了普通人在时代浪潮中的无奈与挣扎,直到什么时候,房子才能回归它最本真的意义——一个能让人卸下疲惫、感受温暖的家?

相关问答FAQs

Q1:为什么房价总是越调越涨?

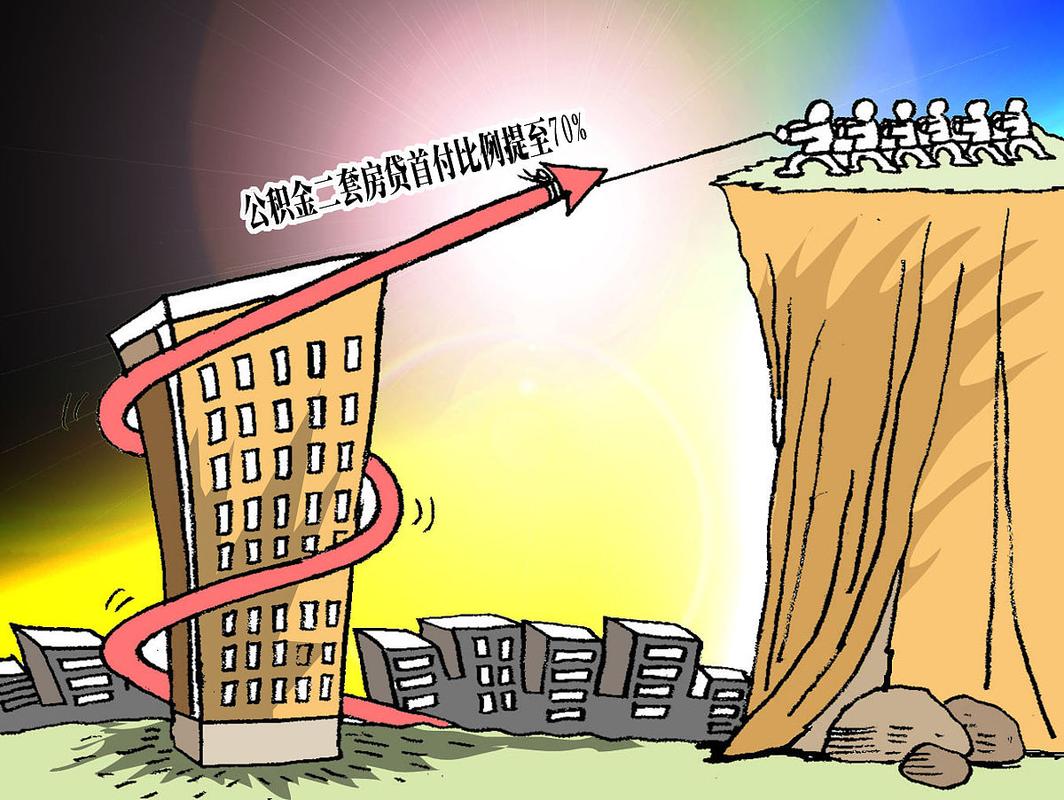

A:房价调控效果未达预期,背后有多重因素:一是供需关系失衡,核心城市土地资源稀缺,人口持续流入导致住房需求旺盛;二是货币因素,超发的资金需要投资渠道,房产因其保值属性成为“蓄水池”;三是部分开发商和投资客借机炒作,制造紧张氛围刺激购房需求;地方财政对土地收入的依赖也使得房价调控面临阻力,要真正稳定房价,需从增加土地供应、建立长效调控机制、打击投机行为等多方面综合施策。

Q2:现在该不该买房?是“等等党”还是“上车党”?

A:是否买房需结合个人实际情况综合判断:如果是刚需购房者(如结婚、落户、子女教育等),且经济能力允许(能承担首付和月供,不影响基本生活质量),可优先考虑“上车”,避免因房价继续上涨增加压力;如果是投资需求,需谨慎,当前“房住不炒”政策基调下,房产增值空间有限,且存在调控风险,不建议盲目跟风;如果是“等等党”,需关注城市人口流动、政策走向及自身资金规划,若所在城市人口净流入、产业支撑强,可适当等待市场降温,但需警惕“越等越买不起”的风险,买房需理性,避免被市场情绪左右。

房价疯涨何时休,望早日安居乐业时。