2008年,中国房地产市场经历了显著调整,房价下跌成为当年经济领域的重要现象,这一变化并非单一因素导致,而是宏观经济环境、政策调整及市场自身周期共同作用的结果,从背景来看,2007年美国次贷危机引发的全球金融风暴逐渐波及中国,外部需求萎缩导致出口企业面临压力,进而影响整体经济增速,国内方面,为抑制此前过热的投资和通胀,央行自2007年起多次上调利率和存款准备金率,紧缩的货币政策使得市场流动性趋紧,房地产企业融资难度加大,购房者信贷成本也显著上升。

房价下跌的具体表现呈现区域分化,一线城市由于经济基础雄厚、人口流入持续,跌幅相对可控,部分核心区域甚至保持稳定;而二三线城市,尤其是依赖投资需求的城市,房价调整幅度更为明显,据国家统计局数据,2008年全国70个大中城市新建商品住宅价格指数自8月起连续5个月同比下降,其中深圳、广州等城市跌幅一度超过10%,从市场供需关系看,此前几年房地产市场的快速扩张导致供应量大幅增加,而危机爆发后,购房者观望情绪浓厚,需求端迅速降温,供过于求的矛盾加剧了下行压力。

房地产企业的资金链危机在房价下跌中凸显,2007年市场繁荣期,房企普遍通过高杠杆扩张,依赖销售回款和银行贷款维持运营,随着房价下跌和销售遇冷,资金回笼速度放缓,部分中小房企因资金链断裂陷入困境,深圳某知名房企因无法偿还到期债务,被迫项目重组,引发行业震动,这一阶段,政府开始出台稳定市场的政策,如2008年10月央行下调存贷款基准利率,取消商业银行信贷规模限制,各地政府也纷纷出台购房补贴、降低交易税费等措施,这些政策在2009年逐渐显效,推动市场逐步复苏。

房价下跌对经济和社会的影响深远,调整有助于挤出此前积累的泡沫,促进市场回归理性;房企投资意愿下降导致土地市场遇冷,地方政府土地财政收入减少,同时与房地产相关的上下游产业如钢铁、水泥等也受到冲击,部分已购房者面临资产缩水,甚至出现“负资产”现象,对消费信心产生一定抑制作用,但值得注意的是,2008年的房价下跌并未引发系统性金融风险,主要得益于中国金融体系对房地产风险的相对隔离以及政府及时的政策干预。

回顾2008年房价下跌,其本质是市场在内外部冲击下的自我修正过程,也为后续房地产调控提供了重要经验,当前,中国房地产市场进入新发展阶段,坚持“房住不炒”定位,因城施策、保障刚需,成为防范市场大起大落的关键。

FAQs

-

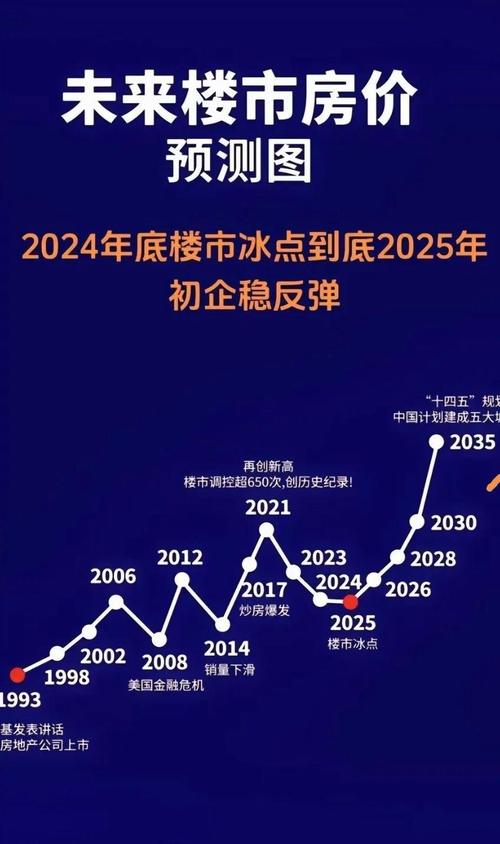

问:2008年房价下跌与2014年、2021年两次调整有何不同?

答:三次调整的诱因不同:2008年主要由外部金融危机和国内政策紧缩引发;2014年则是库存高企、经济增速放缓所致;2021年则与“三道红线”政策、信贷收紧及疫情冲击相关,影响程度上,2008年跌幅更深但持续时间较短,2014年调整更侧重于三四线城市,2021年则强调“稳地价、稳房价、稳预期”的精准调控。 -

问:2008年房价下跌对普通购房者有哪些启示?

答:一是需关注宏观经济与政策环境,避免在市场过热时盲目追高;二是合理评估自身财务状况,避免过度杠杆购房;三是选择核心城市或具有刚需支撑的区域,抗风险能力更强;四是长期持有而非短期投机,房价短期波动不应成为长期决策的主要依据。

房价下跌后,理性分析趋势,把握未来购房时机。