中国房地产市场的深度剖析与未来展望

中国房地产市场作为国民经济的重要支柱,其价格波动始终牵动着亿万民众的神经,在《财经郎眼》节目中,郎咸平教授以其独特的视角和犀利的分析,多次深入探讨房价背后的复杂逻辑,从供需关系、政策调控到金融属性,房价的形成机制远比表面现象更为复杂,近年来,随着"房住不炒"定位的提出和各项调控政策的密集出台,市场逐渐回归理性,但房价问题的深层次矛盾仍未完全化解。

从需求端来看,中国房价上涨的长期动力主要来源于城镇化进程和人口结构变化,过去二十年,数亿人口从农村涌入城市,创造了巨大的住房刚需,传统观念中"有房才有家"的思想根深蒂固,进一步推高了购房需求,投资性需求的涌入也不容忽视,在缺乏优质投资渠道的背景下,房产因其保值增值的特性成为资本追逐的对象,特别是在低利率环境下,房贷成本降低,刺激了部分投资者加杠杆入市,导致局部地区房价出现过热现象。

供给端的结构性矛盾同样突出,一二线城市土地资源稀缺,新增建设用地供应有限,而优质的教育、医疗等公共资源高度集中,形成了"学区房"等特殊概念,进一步推高了核心区域的房价,相比之下,三四线城市及县域市场面临库存高企、人口流出的压力,房价长期承压,这种区域分化现象在近年来愈发明显,使得全国性的房价调控政策难以"一刀切"。

金融因素在房价形成中扮演着关键角色,商业银行的信贷政策直接影响购房者的支付能力,而开发商的融资渠道则关系到市场供给的稳定性,过去,影子银行、信托资金等大量违规资金流入房地产市场,催生了资产泡沫,随着金融监管的加强,房企"三道红线"和银行房地产贷款集中度管理等政策出台,市场杠杆率逐步下降,但部分房企因此陷入流动性危机,引发"保交楼"等新问题。

政策调控是影响房价最直接的手段,从限购、限贷到限价,从房产税试点到长效机制建设,政策工具箱不断丰富,2016年中央经济工作会议首次提出"房住不炒"定位,此后调控政策持续加码,特别是2021年以来,"三道红线"和贷款集中度管理从供需两端同时施压,使得市场迅速降温,但值得注意的是,政策调控往往面临"一管就死、一放就乱"的困境,如何实现稳地价、稳房价、稳预期的目标,仍需不断探索。

展望未来,中国房地产市场将呈现以下趋势:一是区域分化加剧,核心城市圈由于产业和人口集聚效应,房价仍具备支撑能力,而人口流出城市将面临价值重估;二是保障体系逐步完善,保障性租赁住房和共有产权房将满足不同群体的住房需求,商品房市场则向改善型需求转型;三是房地产税试点有望扩大,这将从根本上改变地方财政对土地出让金的依赖,促进市场健康发展;四是房企加速整合,行业集中度提升,"高周转、高杠杆"的盈利模式难以为继。

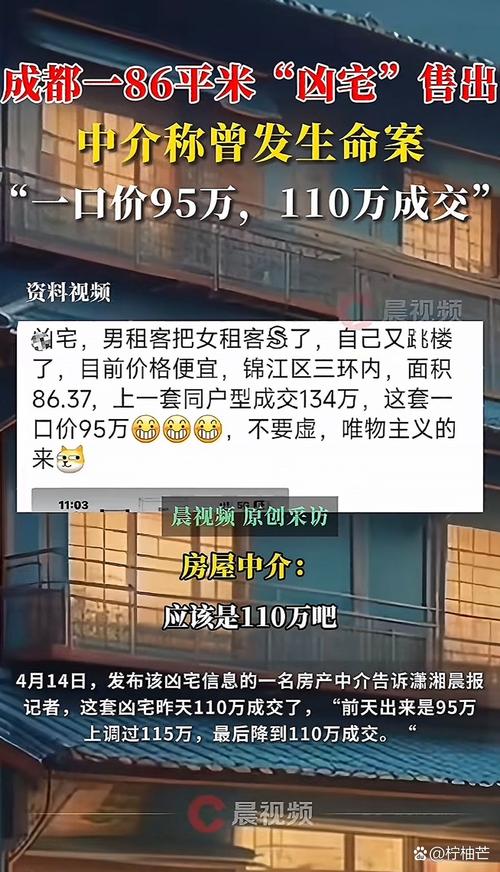

当前市场仍面临诸多挑战,部分房企债务风险尚未完全出清,烂尾楼问题影响购房者信心;居民收入预期下降导致观望情绪浓厚;二手房挂牌量激增但成交低迷,市场流动性不足,这些问题都需要通过政策优化、市场调节和预期引导等多方合力来解决。

为了更直观地理解房价影响因素,以下从政策、经济、社会三个维度进行梳理:

| 影响维度 | 主要因素 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 政策因素 | 调控政策 | 限购限贷、利率调整、土地供应 |

| 金融监管 | 三道红线、贷款集中度管理 | |

| 税收政策 | 房产税试点、契税优惠 | |

| 经济因素 | 经济增长 | GDP增速、居民可支配收入 |

| 通货膨胀 | CPI、M2增速对资产价格的影响 | |

| 汇率变动 | 资本流动对房价的间接影响 | |

| 社会因素 | 人口结构 | 城镇化率、人口老龄化、出生率 |

| 居民预期 | 对房价涨跌的预判和购房意愿 | |

| 文化观念 | "有房才有家"的传统观念 |

相关问答FAQs:

问:现在是不是买房的好时机?对于刚需购房者有什么建议? 答:当前市场处于调整期,是否买房需根据个人实际情况综合判断,对于刚需购房者,建议优先考虑自身支付能力和居住需求,而非单纯投资考量,可重点关注城市核心区域的优质房产,选择品牌房企的现房或准现房项目,避免期房烂尾风险,可利用当前相对宽松的信贷政策,合理评估月供收入比,避免过度杠杆,对于投资需求,则需更加谨慎,建议长期持有并选择具有产业和人口支撑的城市。

问:房地产税对房价会有什么影响?什么时候会全面推行? 答:房地产税的推出主要是为了调节收入分配、健全地方税体系,而非单纯为了降房价,从国际经验看,房地产税对短期房价的影响存在不确定性,长期则可能增加持有成本,抑制投机需求,目前房地产税仍在立法阶段,试点城市扩围的可能性较大,但全面推行的时机和税率等细节尚未明确,建议购房者关注政策动向,但不必过度恐慌,政策落地通常会设置过渡期和减免条款,对刚需群体影响有限。

暂无评论,1人围观