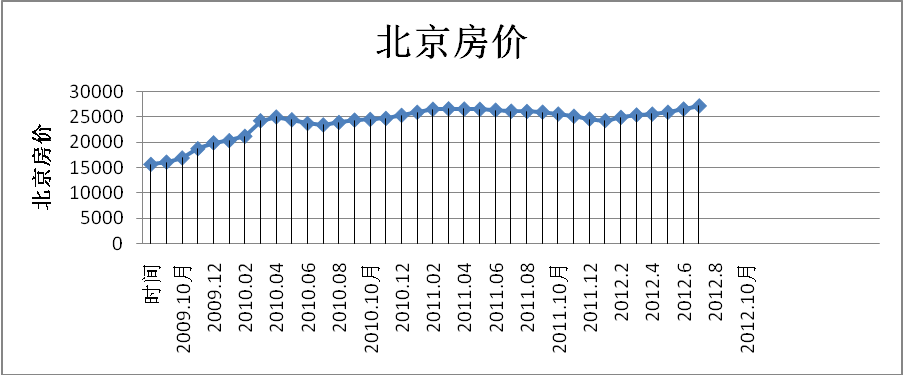

在北京2000年的房价,需要结合当时的市场背景、区域差异和政策环境来综合理解,这一时期,北京房地产市场尚处于起步阶段,整体价格水平远低于当前,但不同区域、新房与二手房之间已存在明显差异,从宏观背景看,1998年国家停止福利分房制度,商品房市场逐渐成为住房供应主体,北京作为首都,房地产市场开始加速发展,但市场化程度仍不高,价格受政策影响较大。

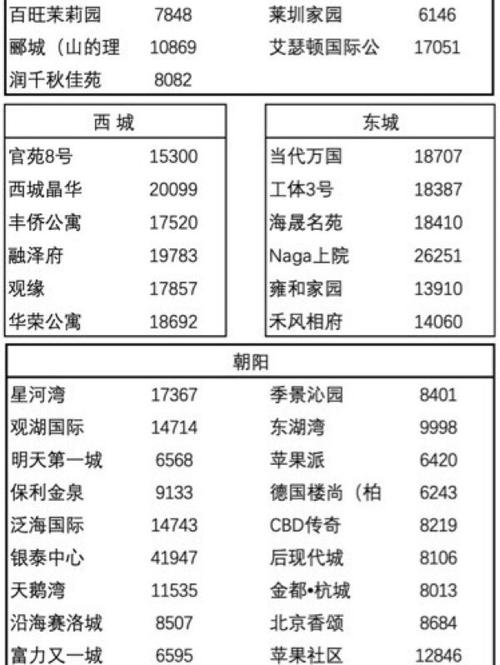

具体到价格数据,2000年北京商品房均价约为每平方米4000-5000元,这一数字在当时已属于较高水平,尤其是对比居民收入而言,区域差异极为显著:核心城区如东城、西城、海淀的部分热点区域,房价可达每平方米6000-8000元,甚至更高;而近郊区如朝阳、丰台、石景山等,房价多在每平方米3000-5000元;远郊区县如昌平、通州、大兴等,则普遍在每平方米2000-3000元,部分偏远区域甚至低于2000元,以当时热门的“经济适用房”为例,由于政府限价,价格更低,多在每平方米2000-3000元,且需符合特定购买条件。

从房屋类型看,新房与二手房价格也存在分化,新房主要集中在近郊区和远郊区县,多为普通住宅和少量高档公寓,价格受土地成本和开发成本影响,但整体供应量有限;二手房则主要集中在城区,多为老公房或单位福利房转售,价格受地段和配套影响更大,部分位置较好的二手房价格甚至接近新房,2000年北京房地产市场的交易规模较小,市场化程度不高,许多居民仍处于观望状态,房价波动相对平缓,尚未出现后来几年的快速上涨趋势。

以下是2000年北京不同区域房价的大致范围表格,供参考:

| 区域类型 | 代表区域 | 房价范围(元/平方米) | 备注 |

|---|---|---|---|

| 核心城区 | 东城、西城、海淀 | 6000-8000+ | 热点学区房或优质地段更高 |

| 近郊区 | 朝阳、丰台、石景山 | 3000-5000 | 部分新兴楼盘可达5000元以上 |

| 远郊区县 | 昌平、通州、大兴 | 2000-3000 | 部分偏远区域低于2000元 |

| 经济适用房 | 全市指定楼盘 | 2000-3000 | 需符合购买条件,价格受政府限价 |

需要注意的是,上述数据为当时市场的大致均价,实际成交价可能因楼盘品质、楼层、朝向、装修情况等因素有所浮动,同一区域内,品牌开发商的项目价格可能比普通项目高出10%-20%;而带有学区、地铁等优质配套的房源,价格也会显著高于周边平均水平,2000年北京居民人均可支配收入约为10350元,房价收入比已处于较高水平,普通家庭购房压力较大,这也导致当时商品房的购买群体仍以高收入人群为主,普通居民更多依赖经济适用房或单位分房。

从政策环境看,2000年前后,北京房地产市场处于逐步规范阶段,土地出让开始尝试“招拍挂”制度,但市场化程度仍不高;政府加大了经济适用房建设力度,以保障中低收入群体住房需求,这些政策在一定程度上影响了房价结构,使得整体市场呈现“商品房价格较高、保障房价格较低”的双轨制特征,总体而言,2000年北京房价虽远低于当前水平,但已显现出区域分化和政策影响的初步特征,为后续十多年的房价快速上涨埋下伏笔。

相关问答FAQs:

-

问:2000年北京房价与居民收入相比,购买压力大吗?

答:压力较大,2000年北京居民人均可支配收入约10350元,假设一个家庭购买一套80平方米的商品房(按均价4500元/平方米计算),总房价约36万元,相当于家庭近30年的收入,远超国际公认的合理房价收入比(通常为3-6倍),当时普通家庭购房难度较高,多数居民依赖经济适用房或单位福利分房。 -

问:2000年北京房价的区域差异为什么这么大?

答:主要原因包括:一是地段价值差异,核心城区拥有成熟的商业、教育、医疗等配套,土地资源稀缺,价格自然较高;二是城市规划导向,当时北京城市扩张以近郊为主,远郊基础设施相对薄弱,房价较低;三是市场供需结构,城区二手房供应有限,而近郊新房供应较多,但配套不完善,导致价格分层,经济适用房的定向供应也进一步拉低了部分区域的均价。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,1人围观