北京,这座承载着三千多年建城史、八百多年建都史的城市,不仅是中国的政治、文化中心,更以其独特的“京味儿”风景与复杂多元的房价生态,成为无数人心中向往又纠结的存在,从红墙黄瓦的皇家气派到胡同市井的烟火人间,从摩天大楼的现代天际线到绿水青山的生态画卷,北京的风景与房价如同双面绣,一面是岁月沉淀的厚重,一面是时代发展的脉动,交织出这座城市独特的魅力与挑战。

北京的风景,是一部立体的“建筑教科书”,也是流动的“历史长卷”,若说故宫是天安门广场畔的“中轴线心脏”,那太庙与社稷坛(今劳动人民文化宫、中山公园)便是其左右护翼,红墙内藏着明清皇家祭祀的庄严与礼制;出故宫往北,景山万春亭是俯瞰紫禁城全景的最佳视角,登高远眺,金顶琉璃瓦在阳光下熠熠生辉,中轴线南北延伸,仿佛能触摸到历史的脉搏,再往西,颐和园以昆明湖、万寿山为骨架,长廊、佛香阁、十七孔桥点缀其间,将江南园林的婉约与北方山水的雄浑融为一体,春日西堤桃花盛开,夏日知了鸣叫,冬日昆明湖冰场如镜,四季皆是画,若想感受老北京的市井风情,南锣鼓巷的胡同肌理、烟袋斜街的商铺林立、后海的酒吧街与荷花池交织,构成了一幅“晨钟暮鼓”与“现代夜色”共存的生动图景,而近年来,北京的城市风景更添“生态绿意”:温榆河公园的千亩草坪、奥森公园的森林氧吧、南海子公园的麋鹿群,让“推窗见绿、出门入园”成为许多居民的生活日常,这些“城市绿肺”不仅改善了生态环境,也成为市民休闲游憩、亲近自然的好去处。

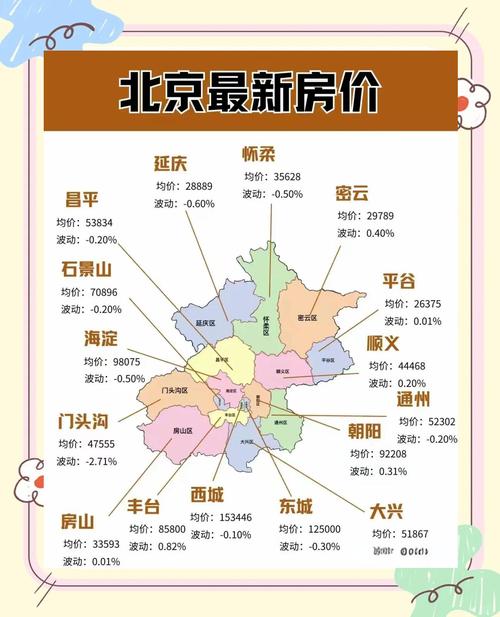

与风景的多层次相对应,北京的房价呈现出“圈层分明、梯度显著”的特征,堪称中国楼市“复杂度”的缩影,从核心城区到远郊区县,房价差异背后是资源、配套、产业与城市定位的深度博弈,根据近年市场数据,北京的房价大致可分为四个梯度:核心城区(东城、西城、海淀、朝阳)均价普遍在10万-15万元/平方米,其中西城区的金融街、海淀区的中关村等板块,部分优质学区房单价甚至突破20万元/平方米,这些区域不仅聚集了顶级教育、医疗资源,更是央企总部、金融机构的聚集地,寸土寸金的背后是“资源稀缺性”的极致体现;城市功能拓展区(丰台、石景山、通州、顺义、昌平、大兴)均价在5万-10万元/平方米,其中通州作为北京城市副中心,近年基建与产业导入加速,房价稳步上涨,丰台丽泽商务区则依托金融扩展区定位,成为新兴价值洼地;郊区(门头沟、房山、平谷、怀柔、密云、延庆)均价多在2万-5万元/平方米,部分远郊区域如密云、延庆甚至低于2万元/平方米,这些区域生态资源丰富,但产业与配套相对薄弱,房价更多受“刚需外溢”与“文旅属性”驱动。

具体来看,房价与“学区”“地铁”“产业”三大因素的绑定尤为突出,以学区为例,西城区的德胜、月坛片区,海淀区的万柳、中关村片区,因汇聚了北京最优质的中小学资源,房价长期领跑全市,甚至出现“老破小”单价超15万元的现象,所谓“学区房本质是教育资源货币化的体现”,地铁通勤则是影响郊区房价的关键,以昌平线、房山线、大兴线为例,沿线5公里范围内的小区,因能实现“半小时进城”,房价比远郊非地铁区域高出30%-50%;产业方面,中关村依托互联网、科技企业聚集,带动周边房价持续走高,亦庄经济技术开发区依托制造业与新能源汽车产业,成为城南房价的“定海神针”,政策调控对房价的影响不容忽视,北京的“限购、限贷、限售”政策严格程度全国领先,2023年推出的“认房不认贷”政策虽短期内刺激了市场,但长期看,房价仍将回归“居住属性”,与居民收入水平、城市发展规划深度匹配。

北京的风景与房价,看似是两个独立的维度,实则相互映照、彼此塑造,风景的“价值”正在逐渐融入房价的“定价逻辑”:拥有故宫、景山等核心资源的东城区、西城区,房价不仅是“地段”的溢价,更是“文化符号”的附加值;而温榆河公园、奥森公园等生态景观的建成,则直接拉升了周边区域的居住价值,带动了“公园房”的走红,反之,房价的梯度分布也影响着风景的“可达性”:核心景区周边的高房价,让普通市民只能“远观”而难以“近享”,而远郊的生态公园则因房价较低,成为更多市民的“后花园”,这种互动,既体现了北京作为超大城市的发展矛盾,也折射出人们对“美好生活”的向往——既渴望历史文化的浸润,又追求现代生活的便利,既向往自然的宁静,又需要城市的繁华。

在北京,选择一处居所,往往是在“风景”与“房价”之间寻找平衡点,有人愿意为了一窗故宫景,支付高昂的溢价,在红墙下感受岁月静好;有人则选择在远郊安家,用更低的成本换取与自然为邻的惬意,每天通勤两小时换取“大house”的舒适,无论是哪种选择,背后都是对“生活”的理解与追求,正如北京的风景既有皇家园林的雍容,也有胡同市井的亲切;北京的房价既有核心区的“高处不胜寒”,也有远郊的“人间烟火气”,共同构成了这座城市多元、包容、充满活力的底色。

相关问答FAQs

Q1:北京的房价是否存在“学区溢价”?这种溢价是否合理?

A1:北京的房价存在显著的“学区溢价”,尤其是在西城、海淀等教育资源集中的区域,优质学区房单价普遍比同地段非学区房高出30%-50%,部分顶级学区房甚至溢价翻倍,这种溢价本质上是优质教育资源稀缺性的市场体现,反映了家长对子女教育的重视,但从合理性角度看,过高的学区溢价加剧了教育不平等,也加重了家庭负担,近年来北京推进“多校划片”“教师轮岗”等政策,正是为了稀释学区房溢价,促进教育资源均衡化,长期看学区溢价有望逐步回归理性。

Q2:北京的远郊区域(如密云、延庆)房价较低,是否适合刚需购房者入手?

A2:远郊区域房价较低,确实为预算有限的刚需购房者提供了“上车机会”,但需综合考量通勤成本、生活配套与升值潜力,优势方面,远郊生态资源丰富,环境宜居,房价压力小,适合追求“低密生活”的购房者;劣势方面,远郊产业基础薄弱,就业机会少,依赖自驾或地铁通勤(部分区域地铁尚未覆盖),通勤时间长,且医疗、商业等配套完善度较低,若购房者工作在远郊或可接受远程办公,且更看重居住舒适度,远郊是不错的选择;若工作在核心城区,则需权衡通勤时间与生活质量的平衡,避免因“低房价”导致“高时间成本”。

暂无评论,1人围观