在中国房地产市场中,“房价政策市”是一个显著特征,指房价走势很大程度上受到政府政策调控的直接影响,而非完全由市场供需关系决定,这一特征的形成与中国土地制度、金融体系以及房地产在国民经济中的重要地位密切相关,理解政策与房价的互动逻辑,对把握市场走向至关重要。

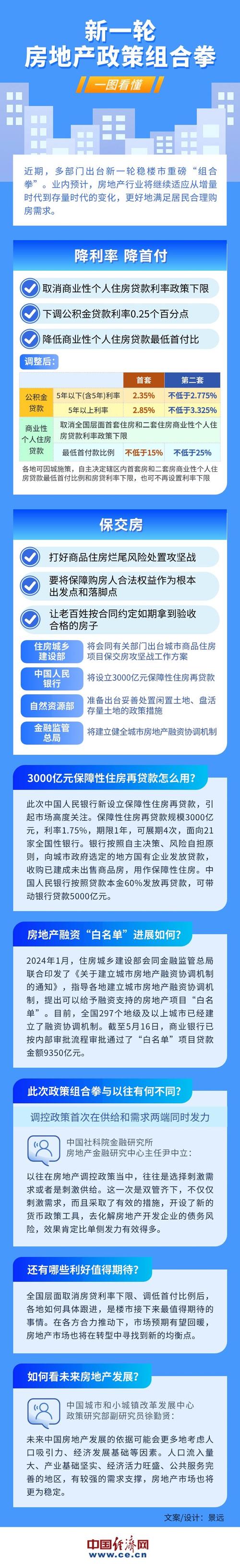

从政策调控的脉络来看,政府工具箱包含土地、金融、税收、行政等多种手段,在不同周期中组合使用,以实现“稳地价、稳房价、稳预期”的目标,在市场过热阶段,政策端往往会收紧信贷(如提高房贷利率、严查消费贷经营贷流入楼市)、限购限售(抑制投机需求)、增加土地供应(平抑地价);而在市场下行压力加大时,则会通过降息降准、放松限购、推进“保交楼”、加大保障性住房建设等举措稳定市场信心,这种“逆周期调节”模式使得房价波动呈现出明显的政策敏感性,每一次政策松紧都可能在短期内引发市场反应。

政策影响房价的核心机制在于改变市场参与者的预期和行为,以限购政策为例,通过限制购房资格,直接减少了市场需求端的一部分入场者,尤其是投资投机性需求,从而缓解供不应求带来的价格上涨压力,而金融政策则通过调节购房成本和开发商融资环境间接影响房价:当房贷利率下行、首付比例降低时,居民购房门槛降低,需求释放可能推动房价上涨;反之,开发商融资渠道收紧会导致土地购置和新开工意愿下降,未来供应减少也可能对房价形成支撑,土地供应政策的调整更直接关联房价——当核心城市增加住宅用地供应时,土地竞争趋缓地价下降,房企成本压力减轻,为房价稳定提供空间。

值得注意的是,“房价政策市”也带来了一些市场特征的变化,政策干预使得房价短期波动加剧,市场对政策信号高度敏感,购房者往往陷入“买涨不买跌”的观望与焦虑循环;由于政策调控的“托底”作用,房价大幅上涨或下跌的空间被压缩,市场波动性趋于平缓,但这也可能导致部分城市出现“政策市”与“真实市场”的背离——在人口持续流入但政策严格限购的城市,房价可能被压制,而人口流出但政策宽松的城市,房价可能缺乏基本面支撑。

从长期来看,“房价政策市”的定位反映了政府对房地产“民生属性”的强调,而非将其完全视为商品,随着“房住不炒”成为长期定位,政策调控正从短期应急转向长效机制建设,如房地产税试点、租购并举住房制度、人地钱联动机制等,这些制度性安排旨在弱化房价对政策的短期依赖,促进市场向理性、健康方向发展,但可以预见,在相当长时期内,政策仍将是影响房价的关键变量,市场参与者需要密切关注政策导向,而非单纯依赖市场规律预判走势。

相关问答FAQs

Q1:为什么说中国房价是“政策市”,与国外市场有何不同?

A1:中国房价的“政策市”特征主要源于土地公有制、金融体系对房地产的高度依赖以及政府对房地产的强力调控,国外市场(如美国、欧洲)多实行土地私有制,房价主要由供需、利率、经济周期等市场因素决定,政府调控更多通过税收、利率等间接手段,而中国可通过限购、限售、土地供应等行政手段直接干预市场,因此政策对房价的影响更为显著和直接。

Q2:政策调控下,普通购房者应该如何应对市场波动?**

A2:普通购房者应理性看待政策影响,避免盲目追涨或恐慌性抛售,明确自身购房需求(自住或改善),优先选择人口持续流入、产业基础好的城市;关注政策导向,如信贷利率变化、限购松紧等,把握合适的购房时机;做好财务规划,确保月供收入比合理,不盲目加杠杆,同时优先选择有保障的优质楼盘,降低“保交楼”风险,长期来看,自住住房的居住属性应大于投资属性,政策调控下更应注重房屋的实用性和性价比。

暂无评论,1人围观