物流港房价的波动与区域发展、政策导向、市场需求等多重因素紧密相关,其价格水平不仅反映当地居住属性,更承载着产业配套、交通资源、未来规划等综合价值,从当前市场情况来看,物流港房价呈现“分化明显、梯度递进”的特征,不同板块、产品类型之间的价差可达30%以上,需结合具体维度展开分析。

物流港房价的核心影响因素

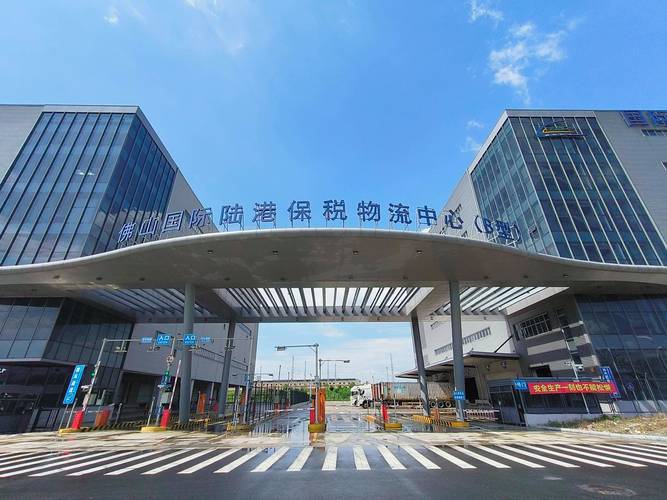

物流港作为城市重要的产业集聚区,其房价首先受产业能级带动,以国内典型物流港为例,周边聚集了电商仓储、冷链物流、智能制造等企业,创造了大量高技能就业岗位,吸引产业工人、管理层及配套服务人员流入,形成“产业-人口-住房”的联动效应,某物流港核心产业园周边3公里范围内,因企业员工通勤需求,次新房均价达1.2万-1.5万元/平方米,而相邻非产业辐射区房价仅8000-1万元/平方米,价差显著。

交通资源是房价的第二大支撑,物流港通常依托“港口+铁路+公路”多式联运体系,若区域内有地铁线路覆盖(如地铁X号线直达物流港中心),沿线站点1公里范围内的住宅价格可比非地铁房高出15%-20%,主干道通达性(如连接城市高速、机场的快速路)也会影响房价,距主干道500米-1公里的住宅因兼顾通勤便利性与居住静谧性,更受刚需群体青睐,溢价空间约10%。

政策与规划导向则决定房价长期走势,近年来,多地政府将物流港升级为“陆港经济区”,叠加产城融合政策,推动教育、医疗、商业等公共配套向园区倾斜,某物流港规划新建一所三甲医院和两所重点中小学,消息公布后周边二手房价格单月上涨5%-8%,反映出市场对区域价值提升的预期,反之,若规划配套落地滞后,房价可能陷入“有价无市”的僵局。

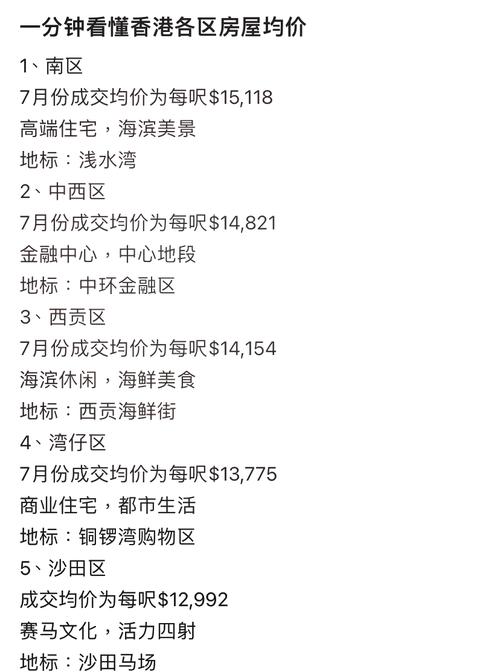

物流港房价的梯度分布特征

从空间维度看,物流港房价呈现“核心区-辐射区-外延区”三级梯度,核心区紧邻产业园及交通枢纽,以小户型公寓和刚需住宅为主,均价普遍在1万-1.8万元/平方米;辐射区覆盖产业园周边3-5公里范围,以改善型住宅为主,配套相对成熟,均价8000-1.3万元/平方米;外延区多为城乡结合部,新房供应充足但配套薄弱,均价5000-8000元/平方米,部分城市甚至低于全市平均水平。

从产品类型看,住宅、公寓、商铺的价格差异更为突出,住宅因具备学区、落户等优势,流通性较强,单价高于公寓约20%-30%;而商铺价格则依赖“人流量-消费力”逻辑,物流港周边商铺因产业工人集中,租金回报率达4%-6%,但单价波动大(如底层商铺vs高层商铺),投资需谨慎,以下为某典型物流港房价梯度对比表:

| 区域类型 | 代表产品 | 均价(元/平方米) | 核心优势 | 主要客群 |

|---|---|---|---|---|

| 核心区 | 小户型住宅/公寓 | 10,000-18,000 | 产业集聚、交通便利 | 产业工人、投资者 |

| 辐射区 | 改善型住宅 | 8,000-13,000 | 配套成熟、环境宜居 | 企业管理层、本地刚需 |

| 外延区 | 新房/安置房 | 5,000-8,000 | 价格低廉、新房供应充足 | 首次置业者、刚需族 |

| 商铺 | 临街商铺/社区底商 | 15,000-30,000(按套计) | 高租金回报、产业人口支撑 | 商业投资者、个体户 |

物流港房价的潜在风险与机遇

风险方面,物流港房价对产业经济依赖度高,若区域产业升级缓慢或企业外迁,可能导致房价回调,部分传统物流港因电商冲击导致仓储需求下降,周边房价出现“量价齐跌”,过度依赖单一产业的城市,物流港房价抗周期性较弱,在经济下行期更易受到冲击。

机遇则体现在“产城融合”深化带来的价值重估,随着物流港从“单一产业园区”向“综合功能区”转型,高端制造、跨境电商、总部经济等新业态的引入,将吸引高收入人群集聚,推动房价向城市核心区靠拢,城市更新政策下,老旧厂房改造、人才公寓建设等举措,可能为核心区住宅带来结构性上涨机会。

相关问答FAQs

Q1:物流港周边的商铺值得投资吗?

A:需谨慎评估,物流港商铺的价值取决于“产业人口规模”和“消费能力”,若园区以劳动密集型企业为主,日常消费需求稳定,底层临街商铺的租金回报率具有吸引力;但若周边缺乏居住社区,消费场景单一,或已有过度饱和的商铺供应,则投资风险较高,建议优先选择已入驻企业的配套商业区,或临近人才公寓的社区底商。

Q2:物流港的房价会受城市整体房价波动影响吗?

A:会,但影响程度存在差异,当城市整体处于上涨周期时,物流港作为价值洼地,可能因“补涨需求”涨幅更大;反之,若城市房价下行,物流港因产业支撑较弱,可能率先调整,若物流港纳入城市重点发展板块(如自贸区、经开区),其政策红利可能对冲市场下行压力,表现优于非核心区域。

物流港房价涨跌,供需关系是关键。