房价真高,这几乎是当下中国许多城市居民最直观的感受,也是悬在许多人头顶的一把“达摩克利斯之剑”,从一线城市的“寸土寸金”到新一线、二线城市的“水涨船高”,房价的持续攀升已经不仅仅是数字的变化,更深刻地影响着社会的经济结构、个体的生活选择以及人们的心理状态,这背后既有宏观经济运行的逻辑,也有供需关系的失衡,更有政策调控与市场预期的复杂博弈。

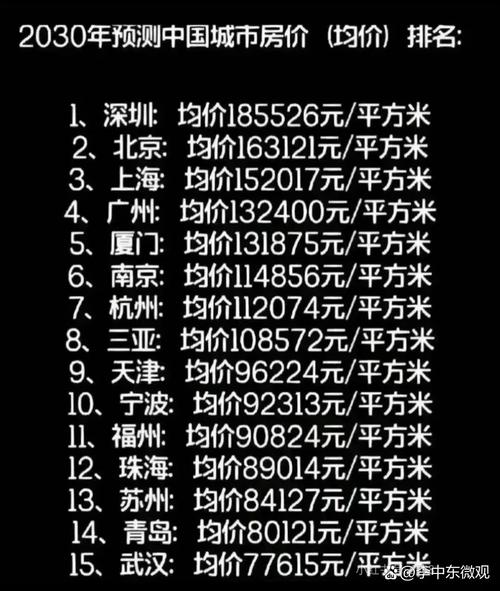

从供需关系的角度看,土地资源的稀缺性与城市化进程的加速是房价高企的底层逻辑,中国人口基数庞大,随着城镇化率的不断提高,大量人口涌入城市,形成了持续且庞大的住房需求,尤其是在北京、上海、广州、深圳这样的超大城市,由于产业集中、教育资源丰富、医疗条件优越,吸引了全国各地的追梦人,导致人口密度极高,而土地供应却相对有限,甚至在一些核心区域已无新增建设用地,这使得“地少人多”的矛盾尤为突出,根据国家统计局数据,多年来我国城镇居民人均住房面积虽然在逐步提升,但优质地段、优质学区、优质配套的住房供给始终跟不上需求的增长速度,稀缺性直接推高了房价,住房不仅具有居住属性,还被赋予了投资属性,在过去的几十年里,由于房地产市场的持续繁荣,大量资本涌入,进一步加剧了供需失衡,房价在投资需求的推动下不断上涨。

金融杠杆的助推作用也不可忽视,宽松的信贷环境为房价上涨提供了“弹药”,低利率、高杠杆的购房模式使得许多家庭能够通过贷款购买超出自身支付能力的房产,这种“加杠杆”行为在市场上涨时会形成正向反馈,即房价上涨预期吸引更多人贷款购房,进一步推高房价,形成“房价越涨越买,越买越涨”的循环,银行的信贷资源也大量流向房地产领域,企业拿地、开发商建房、个人购房都离不开金融支持,这使得房地产与金融体系深度绑定,房价的波动也牵动着整个金融系统的稳定。

土地财政的依赖是地方政府推动房价上涨的重要推手,在过去的经济发展模式中,土地出让金成为地方政府财政收入的重要来源,占地方财政收入的比重较高,为了获取更多的土地出让收入,地方政府有动机推高地价,而高地价最终会传导至房价,形成“地价推房价,房价推地价”的螺旋式上升,这种模式虽然在特定时期推动了城市基础设施建设和经济发展,但也导致房价偏离了合理区间,加重了居民的购房负担。

教育、医疗等公共资源的空间分布不均,也加剧了特定区域房价的上涨,在许多城市,优质的教育资源和医疗资源往往集中在少数区域,为了让孩子能够上好学校、享受好的医疗条件,家长们不惜花费重金购买学区房、学区房,这导致这些区域的房价远超普通住宅,形成了“天价学区房”现象,住房与公共资源挂钩,使得住房的居住属性被异化,变成了获取公共资源的“入场券”,进一步推高了房价的整体水平。

从社会影响来看,高房价对年轻人的生活选择产生了深远影响,许多年轻人为了购房,不得不掏空“六个钱包”(夫妻双方父母、祖父母、外祖父母的积蓄),背上长达二三十年的房贷,生活质量大幅下降,消费能力被严重透支,他们不敢轻易换工作,不敢结婚生子,不敢追求个人兴趣,生活被“房奴”的身份所束缚,社会活力也因此受到影响,高房价也加剧了社会财富分配的不平等,拥有多套房产的家庭财富快速增值,而无房家庭则面临越来越大的购房压力,社会阶层固化的风险也随之增加。

面对“房价真高”的现实,政府也出台了一系列调控政策,如限购、限贷、限售、增加保障性住房供应、推进房地产税试点等,旨在抑制房价过快上涨,促进房地产市场平稳健康发展,调控政策的效果往往受到多种因素的影响,市场预期的转变、经济形势的变化等都可能对政策效果产生影响,如何在稳定房价、保障民生和促进经济发展之间找到平衡点,仍然是政府面临的重要课题。

“房价真高”是多种因素共同作用的结果,既有客观规律的制约,也有人为因素的推动,解决高房价问题,需要从供需两端发力,一方面增加住房有效供给,特别是保障性住房和共有产权房的供应,满足中低收入群体的住房需求;要逐步摆脱对土地财政的依赖,推动房地产与实体经济协调发展,抑制投机性需求,引导房地产市场回归“房住不炒”的本质,也要加快公共资源均等化进程,减少住房与公共资源的过度捆绑,让住房真正回归其居住属性,让更多人能够实现“住有所居”的梦想。

相关问答FAQs

Q1: 房价过高会对经济发展产生哪些负面影响?

A1: 房价过高对经济发展的负面影响主要体现在以下几个方面:一是挤压实体经济发展,大量资本和资源流向房地产市场,导致实体经济融资难、融资成本高;二是抑制居民消费,高房贷支出占用了家庭大部分收入,减少了其他领域的消费需求,不利于经济结构向消费驱动转型;三是加剧金融风险,房地产与金融体系深度绑定,房价波动可能引发系统性金融风险;四是影响人才流动和城市竞争力,高房价使得年轻人才望而却步,不利于城市的长期创新和发展。

Q2: 对于普通工薪阶层来说,面对高房价有哪些应对策略?

A2: 对于普通工薪阶层,面对高房价可以采取以下应对策略:一是理性购房,根据自身经济实力选择合适的房产,避免过度杠杆,优先考虑刚需和改善型需求;二是拓宽收入来源,通过提升职业技能、开展副业等方式增加收入,提高购房能力;三是关注保障性住房政策,如共有产权房、公租房等,符合条件的家庭可以申请;四是调整心态,不盲目跟风购房,将重心放在提升自身生活品质和职业发展上,租房也是一种合理的选择;五是多元化资产配置,避免将所有资产都投入房地产,分散投资风险。

暂无评论,1人围观