2002年的北京房价,正处于一个微妙而关键的转折点,彼时的中国房地产市场,在经历了90年代末的短暂调整后,正随着国民经济的持续快速增长和住房制度改革的深化,悄然启动新一轮的上升周期,对于北京这座兼具政治、文化、国际交往中心功能的首都而言,其房价的走势不仅关乎民生,更折射出城市发展的轨迹与时代变迁的印记。

从整体市场格局来看,2002年的北京房地产市场呈现出几个鲜明特征,商品住宅供应量稳步增加,随着土地出让制度的逐步规范(如经营性用地招标拍卖挂牌制度的试点与推广),开发商获取土地的渠道趋于透明,一批有实力的房企加大了在京投资力度,住宅产品形态也日益丰富,从早期的多层板楼逐渐向高层塔楼、板塔结合楼,甚至小高层、花园洋房等多样化发展,满足了不同购房群体的需求,市场需求端被有效激活,1998年福利分房制度正式取消,标志着住房分配货币化时代的到来,居民住房消费观念发生根本性转变,购房意愿显著提升,北京作为全国的中心城市,持续吸引着大量外来人口涌入,包括高校毕业生、机关企事业单位人员、经商人士等,形成了稳定的刚性需求和改善性需求,金融支持力度加大,个人住房贷款业务在各大银行迅速推广,公积金贷款制度逐步完善,首付比例和贷款利率的相对优惠,降低了购房门槛,刺激了市场需求。

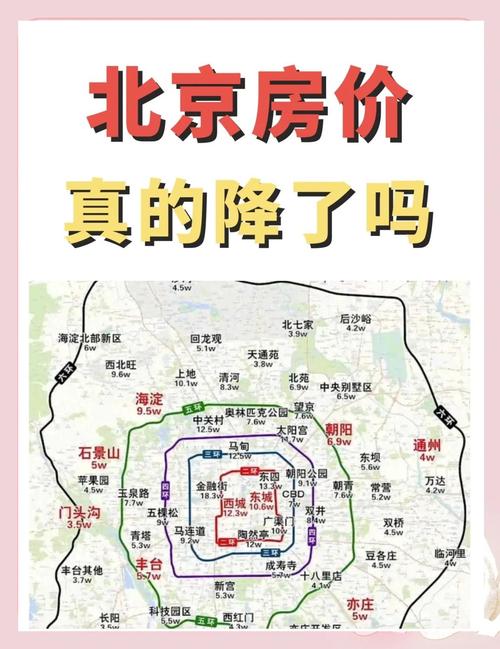

在价格表现上,2002年北京房价整体呈现温和上涨态势,但区域差异十分显著,根据当时北京市统计局的数据,2002年北京全市商品住宅平均售价约为4467元/平方米,这一数字与2001年的约4761元/平方米相比,看似略有回调,但实际上主要是受当年经济适用房供应量增加的影响(经济适用房价格较低,拉低了整体均价),如果剔除结构性因素,纯商品住宅的价格实际上是在稳步上扬,不同环线、不同区域的房价可谓“冰火两天”,核心城区如东城、西城、崇文、宣武,由于土地资源稀缺、配套成熟、交通便利,房价一直处于高位,当时普通商品住宅价格普遍在6000-8000元/平方米甚至更高,部分优质地段或项目突破万元大关,位于二环内的传统学区房或稀缺景观房,更是“一房难求”,价格坚挺。

相比之下,近郊区如朝阳、海淀、丰台、石景山的部分区域,房价则相对亲民,当时,随着城市路网的不断延伸(如二环、三环的全线贯通,四环的部分路段通车)和大型居住区的开发,这些区域凭借较好的发展潜力和相对较低的价格,成为许多首次置业者的首选,2002年,朝阳区的国贸、亚运村地区,得益于成熟的商务环境和配套设施,房价已达到5000-7000元/平方米;海淀区的中关村地区,受科技产业和高校带动,房价也处于中高位,约5000-6500元/平方米;丰台、石景山等区域则普遍在4000-5500元/平方米之间,远郊区县如通州、昌平、大兴等,房价整体较低,大多在3000-4500元/平方米左右,主要吸引了一些预算有限或在工作地附近购房的人群。

为了更直观地展示2002年北京不同区域的房价水平,以下列举部分典型区域的商品住宅均价范围(单位:元/平方米):

| 区域 | 商品住宅均价范围(元/平方米) | 主要特点 |

|---|---|---|

| 东城区 | 7000 - 9000+ | 核心城区,配套成熟,学区资源丰富 |

| 西城区 | 7000 - 9000+ | 核心城区,金融街、西单商圈,交通便利 |

| 崇文区 | 6000 - 8000 | 传统城区,改造力度大,部分项目有景观优势 |

| 宣武区 | 6000 - 8000 | 传统城区,宣南文化底蕴,部分区域价格洼地 |

| 朝阳区(国贸/亚运村) | 5000 - 7000 | CBD核心,涉外氛围浓厚,配套高端 |

| 海淀区(中关村) | 5000 - 6500 | 高新技术产业聚集,高校林立,教育优势明显 |

| 丰台区 | 4000 - 5500 | 城市发展新区,交通枢纽,价格相对适中 |

| 石景山区 | 4000 - 5500 | 城市功能拓展区,自然环境较好,价格亲民 |

| 通州区 | 3000 - 4500 | 远郊区县,运河文化,价格洼地,潜力待挖掘 |

| 昌平区 | 3000 - 4500 | 远郊区县,回龙观、天通苑大型社区聚集地 |

| 大兴区 | 3000 - 4500 | 远郊区县,亦庄开发区带动,发展迅速 |

影响2002年北京房价的因素是多方面的,从宏观层面看,中国加入WTO后,北京作为国际交往窗口,吸引了大量外资企业和机构入驻,带动了经济增长和就业,提升了居民收入预期,也为房地产市场注入了活力,城市化进程的加速,城市人口的持续增加,是支撑房价上涨的根本动力,从政策层面看,虽然当时并未出台严厉的调控措施,但土地管理制度的改革、金融政策的支持,为市场发展提供了制度保障和资金支持,从市场层面看,开发商的品牌意识逐渐增强,产品品质不断提升,营销手段也日趋多样化,这些都对房价起到了一定的助推作用,信息不对称和市场预期等因素,也在一定程度上影响了当时的房价走势。

2002年的北京房价,正处于一个“蓄势待发”的阶段,它尚未后来几年那样的疯狂上涨,但上涨的趋势已经确立,区域分化开始显现,对于当时的北京市民而言,拥有一套自己的住房,依然是人生中的重要目标,而房价虽然相对于收入水平已不低,但相较于后来的涨幅,仍被许多人视为“可以接受”的范围内,这一年,为北京房地产市场的后续发展奠定了基础,也留下了那个时代独特的经济与社会印记。

相关问答FAQs:

问:2002年北京房价的平均水平大概是多少?与当时居民收入相比如何?

答:根据北京市统计局数据,2002年北京全市商品住宅平均售价约为4467元/平方米,但需注意,这一均价包含了价格较低的经济适用房,若仅看纯商品住宅,均价会更高,同年,北京市城镇居民人均可支配收入约为12464元,月均约1039元,以一套80平方米的普通商品住宅计算,总价约35-40万元,相当于一个家庭近30年的收入总和,房价收入比已处于较高水平,显示出购房压力已开始显现。

问:2002年北京房价的区域差异大吗?哪些区域相对“便宜”?

答:2002年北京房价区域差异非常显著,核心城区(东城、西城、崇文、宣武)房价最高,普遍在6000-9000元/平方米以上;近郊区(朝阳、海淀、丰台、石景山)次之,多在4000-7000元/平方米;远郊区县(如通州、昌平、大兴)则相对便宜,均价大多在3000-4500元/平方米左右,对于预算有限的购房者,远郊区县以及近郊区中非核心板块(如丰台南部、石景山部分区域)是当时相对“便宜”的选择,但这些区域通常存在通勤时间较长、配套不完善等问题。

暂无评论,1人围观