福州花园弄,这条藏匿于城市肌理中的老街巷,如同一部活着的地方志,用青石板、古榕树和烟火气串联起福州三百年的市井记忆,它东起东街口,西至鼓西路,全长不过八百余米,却浓缩了闽都文化的精髓——既有“里坊制度”留下的生活肌理,又因近代商埠开埠而染上洋派风情,更在新时代的更新中,成为老城保护的鲜活样本。

历史脉络:从“花园”到“弄堂”的时空折叠

“花园弄”得名可追溯至明代,最初是当地望族“谢氏家族”的私家园林所在地,据《福州府志》记载,园内“奇石为山,引水为池,植梅百株”,堪称当时城西的雅致所在,明末清初,园林逐渐荒废,土地被分割成民宅,形成纵横交错的巷弄,因“花园”之名流传,便有了“花园弄”的俗称。

近代以来,随着福州作为五口通商之一的城市崛起,花园弄因毗邻洋行集中的洋头口,逐渐成为商业与文化的交汇点,19世纪末,这里出现了福州最早的照相馆之一“宝记照相”,以及售卖南洋商品的“广和隆”商行,老辈人回忆,民国时的花园弄“上午是菜市场的喧嚣,下午是评弹与评话的余韵,傍晚则飘出鱼丸和肉燕的香气”,这种市井与雅趣的交织,正是福州“一半烟火一半诗”的写照。

建筑与空间:闽派古厝与骑楼的诗意共存

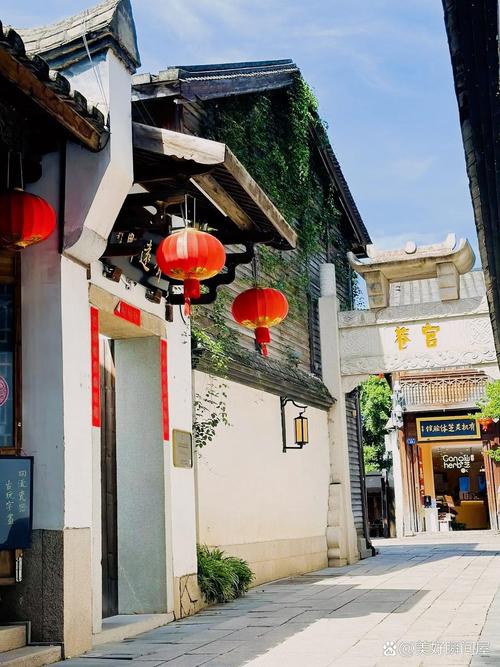

花园弄的建筑肌理堪称福州城乡演变的“活化石”,巷弄两侧,既有典型的福州古厝——马鞍墙起伏如燕尾,木雕门楣刻着“福禄寿”纹样,天井里老缸养着荷花;也有受南洋影响的骑楼建筑,西洋柱式与中式窗花共存,二楼廊道连成一体,曾是商贩摆摊、行人避雨的公共空间。

下表列举了花园弄内几处代表性建筑的特色与现状:

| 建筑名称 | 建筑年代 | 建筑特色 | 现状用途 |

|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|

| 谢氏古厝 | 清代中期 | 马鞍墙、木雕门楼、石天井 | 民居(部分开放为民俗展) |

| 广和隆骑楼 | 1920年代 | 南洋风格柱廊、彩色玻璃窗 | 老字号肉燕铺 |

| 宝记照相馆旧址 | 1930年代 | 红砖外墙、Art Deco装饰线条 | 城市记忆馆 |

最令人称奇的是巷弄中段的“三棵古榕”,据传为明代所植,树龄已超400年,浓密的树冠覆盖了整条巷子,夏日里洒下清凉,成为居民天然的“客厅”,树下常聚集老人下棋、孩童嬉戏,构成一幅“榕荫下的市井图”。

当代新生:老城保护的“花园弄样本”

21世纪初,福州启动旧城改造,花园弄曾面临拆迁危机,但经过多方论证,最终采用“微更新”模式:保留原有街巷格局,修复破损建筑,引入新业态,同时留住原住民,漫步花园弄,既能看到老福州人制作线面、油纸伞的传统手艺,也能遇见文创空间、咖啡馆与非遗体验店。

这种“新旧共生”的探索,为老城保护提供了范本,谢氏古厝被改造为“闽都生活博物馆”,展出老照片、旧家具,居民仍住在后院,实现了“活态保护”;而宝记照相馆旧址则通过数字技术,让游客“穿越”回民国时期拍摄证件照。

文化记忆:舌尖与耳畔的福州味道

花园弄的烟火气,藏在每一道小吃里,巷口的“老福洲鱼丸”,选用鲨鱼和鳗鱼打浆,手工捏制,汤头用猪骨和虾米熬制,清晨六点便排起长队;深处的“依姆肉燕”,皮用猪后腿肉捶打,包着猪肉馅,煮熟后晶莹剔透,配上本地辣椒酱,鲜辣开胃。

除了美食,这里还是福州曲艺的“活舞台”,每逢节庆,巷中的“榕树下戏台”便会有评话艺人表演,一人一桌一扇,说尽福州的民间故事;而夏夜的“伬唱”表演,更是吸引了无数年轻人驻足,让古老的曲艺焕发新生。

相关问答FAQs

Q1: 花园弄的“花园”是否还有遗迹留存?

A1: 目前谢氏私家园林已不复存在,但巷中段的三棵古榕被认定为“福州名木”,其中最大一棵的树干需三人合抱,树冠覆盖面积超过200平方米,是当年园林仅存的活见证,附近“花园巷”的一口古井,据传曾是园林的“观赏泉”,井水甘甜,至今仍被部分居民使用。

Q2: 花园弄的“微更新”模式对其他老街巷有何借鉴意义?

A2: 花园弄的“微更新”核心在于“以人为本”:一是保留原住民,避免“空心化”;二是控制商业密度,避免过度商业化;三是引入“文化IP”,如将传统手艺与文创结合,让老街产生持续吸引力,这种模式已在福州三坊七巷、烟台山等片区推广,成为“老城新生”的重要路径。

暂无评论,1人围观