租房过程中遇到噪音问题确实令人头疼,尤其是当噪音严重影响居住体验时,很多人会考虑毁约,但毁约并非简单拍拍屁股就能离开,需要结合合同约定、法律规定和实际情况谨慎处理,否则可能面临违约金损失甚至法律纠纷,以下是具体的应对思路和操作步骤:

仔细阅读租赁合同是关键第一步,合同中通常会明确约定双方的权利义务,包括违约条款、提前解约的条件和程序,重点查看是否有关于“噪音扰民”“影响居住”的约定,例如是否规定若因第三方(如邻居、楼下商铺)噪音导致无法正常居住,租户有权解除合同,同时确认合同约定的违约金比例或计算方式,这直接关系到毁约的经济成本,如果合同未明确约定噪音相关条款,也不要慌张,可以结合《民法典》相关规定主张权利。

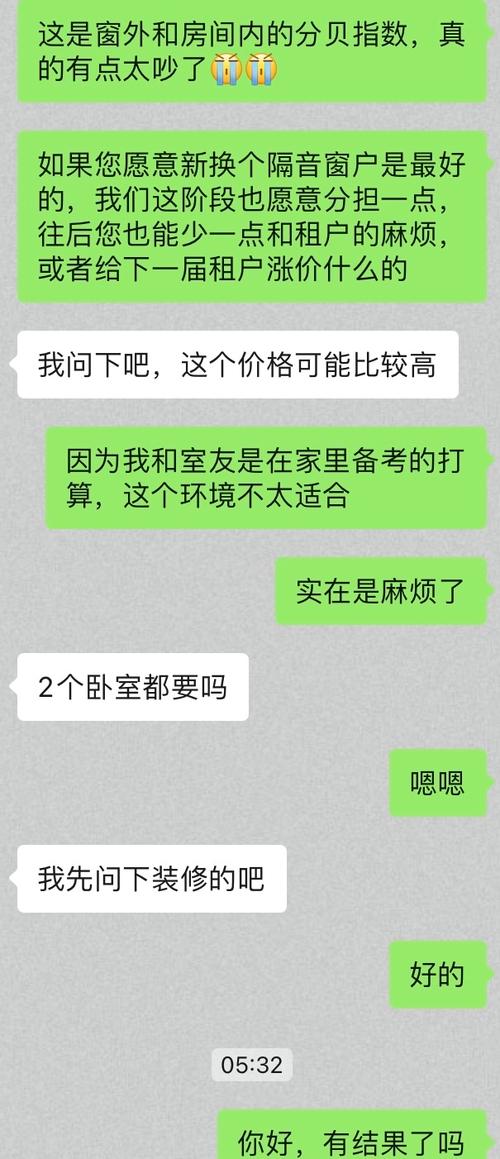

收集和固定证据是维权毁约的核心支撑,噪音问题属于事实主张,没有证据很难让房东或中介认可你的诉求,建议通过以下方式取证:一是录音录像,用手机记录噪音发生的时间、持续时长、分贝大小(可下载分贝检测APP辅助),最好能拍到噪音源(如邻居争吵、广场舞音响、装修现场);二是书面记录,详细写下每次噪音发生的时间、地点、影响程度(如无法入睡、无法工作),并请邻居或朋友作为见证人签字;三是第三方证据,如向物业、社区居委会投诉的记录,或警方出警记录(若噪音涉及治安纠纷,如深夜扰民),证据越充分,后续协商或诉讼时越有主动权。

然后尝试与房东或中介协商沟通,在证据齐全的前提下,主动联系对方,说明噪音问题的严重性,强调已严重影响居住目的(合同法中“合同目的无法实现”是法定解除条件之一),可以提出两种解决方案:一是协商一致解除合同,要求退还剩余租金和押金,并适当减免违约金;二是若房东不愿解约,可要求其出面协调噪音问题(如与邻居沟通、向物业施压),并设定合理期限(如15天),若期限内问题未解决,再依据《民法典》第五百六十三条(当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的)主张法定解除权,协商过程中注意保留沟通记录,如微信聊天记录、通话录音等。

若协商不成,可考虑通过法律途径解决,一是向当地住建部门或消费者协会投诉,租房纠纷属于其调解范围;二是申请仲裁,若合同中约定了仲裁条款,可向约定的仲裁机构申请仲裁;三是提起诉讼,向房屋所在地法院起诉,要求解除合同并退还相关费用,诉讼中需重点证明:噪音事实客观存在、噪音已达到严重影响居住的程度、你已履行了及时通知义务(如告知房东噪音问题),法院会根据合同约定、实际损失和公平原则判决,若噪音确实导致合同目的无法实现,可能会支持解除合同,但可能需承担部分合理违约金。

需要注意的是,切勿采取“不辞而别”的极端方式,直接搬走且不支付租金,不仅可能面临押金被扣、追缴违约金,还可能被列为失信被执行人,影响个人征信,即使要毁约,也要按照合同约定的程序通知对方,保留好所有沟通和证据材料。

相关问答FAQs:

-

问:如果合同里没写噪音问题,毁约一定能免违约金吗?

答:不一定,虽然合同未明确约定,但可根据《民法典》第五百六十三条主张“因不可归责于承租人的事由,致使租赁物危及承租人安全或者健康的,承租人可以随时解除合同”,或“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”解除合同,但需证明噪音已达到“危及健康”或“无法实现居住目的”的程度,且需提前通知对方,法院会根据实际情况判断是否支持免违约金,若噪音虽存在但未严重影响居住,可能仍需承担部分违约金。 -

问:噪音问题找过物业但没解决,能以此为由要求房东赔偿吗?

答:可以,若房东未履行保障房屋正常居住使用的义务(如协调邻里噪音、要求物业整改),属于违约行为,你可先书面催告房东履行义务,并保留催告记录,若房东在合理期限内未处理,你可要求其承担因噪音造成的损失,如在外租房的差价、因噪音就医的医疗费等,损失赔偿需提供相应证据,如新租房合同、发票、医疗票据等,且金额需与实际损失相当。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

暂无评论,1人围观