经济社会的多维透视与未来展望

近年来,中国房地产市场经历了从高速增长到深度调整的显著变化,房价走势成为牵动经济社会发展的关键变量,这一现象不仅关乎金融稳定、地方财政与居民财富,更深刻影响着城镇化进程、消费结构转型与社会心理预期,在“房住不炒”的总基调下,中国房价的波动折射出经济结构调整的阵痛与机遇,其背后逻辑复杂,影响深远,需要从多维度进行系统性剖析。

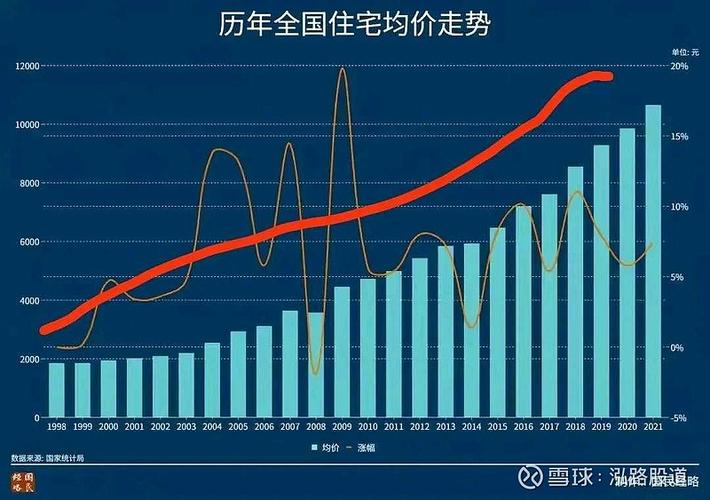

从经济基本面看,中国房价的长期走势与城镇化进程、人口结构变化及经济增长模式转型紧密相连,过去二十年,快速城镇化带来的大量住房需求、宽松的货币环境以及地方政府对土地财政的依赖,共同推动了房价的持续上涨,随着城镇化率进入平台期、人口老龄化加剧、经济增速从高速转向中高速,房地产市场的供需关系发生根本性转变,根据国家统计局数据,2023年全国商品房销售面积和销售额同比分别下降8.5%和6.5%,房价在部分城市出现明显回调,尤其在三线及以下城市,库存高企、购买力不足的问题尤为突出,这种调整既是市场规律的自发调节,也是经济转型升级的必然要求。

金融领域,房价波动对银行体系与金融稳定构成潜在风险,房地产作为典型的资金密集型行业,开发贷、个人住房贷款等信贷规模占银行总贷款比重长期居高不下,房价下行可能导致房企资金链紧张、债务违约风险上升,进而通过金融渠道传导至整个经济系统,近年来,部分头部房企出现债务危机,反映出高杠杆、高周转模式的不可持续性,为防范风险,监管部门已出台“三道红线”政策限制房企负债,并通过“保交楼”专项借款等举措稳定市场预期,但值得注意的是,居民部门资产负债表中房产占比过高(部分家庭超过70%),房价缩水可能抑制消费意愿,对内需复苏形成制约。

地方政府财政与土地市场同样面临深刻转型,长期以来,土地出让金是地方政府重要的财政收入来源,占地方综合财力的比重一度超过30%,房价下跌直接导致土地流拍或底价成交,加剧地方财政压力,2023年,全国土地出让收入同比下降约20%,部分依赖土地财政的城市面临基建投资放缓、公共服务供给不足等挑战,这一倒逼机制促使地方政府加快摆脱对土地财政的依赖,转向培育新兴产业、优化营商环境等可持续的财源建设路径,但转型过程仍需时间与政策支持。

社会层面,房价变化深刻影响着居民财富分配与生活预期,对于拥有多套房的家庭,房产升值曾是财富增长的主要引擎,而房价调整可能导致资产缩水;对于无房群体,房价下跌可能降低购房门槛,但经济下行期就业压力增大又削弱了购买力,更值得关注的是,房价分化趋势加剧:一线城市凭借资源集聚效应,房价相对坚挺;而人口流出、产业薄弱的三四线城市则面临持续下行压力,这种分化不仅加剧区域发展不平衡,也可能通过“虹吸效应”进一步拉大城市间的发展差距,对新型城镇化战略的推进构成挑战。

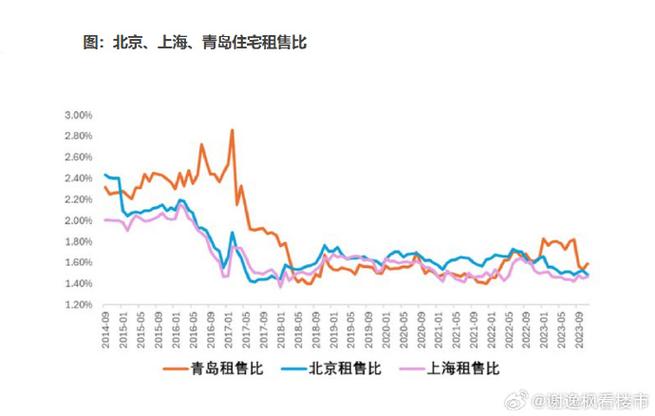

面对复杂局面,中国房地产政策正从“短期调控”向“长效机制”过渡。“房住不炒”定位下,政策工具箱不断丰富:因城施策优化限购限贷措施、降低首付比例与贷款利率、加大保障性住房供给、推进租购并举住房制度等,这些举措旨在稳定市场预期,同时推动住房回归居住属性,从长远看,房地产市场的健康发展需要与人口政策、产业政策、财税政策协同发力,例如通过发展城市群、都市圈优化空间布局,通过房产税试点调节财富分配,通过保障房建设满足基本住房需求。

展望未来,中国房价可能呈现“总量趋稳、结构分化”的格局,一线城市及核心都市圈由于产业基础与人口吸引力,房价有望保持相对稳定;而人口净流出、产业单一的城市仍面临去库存压力,房地产市场的高增长时代已经结束,但作为国民经济的重要支柱,其平稳过渡对经济全局至关重要,关键在于平衡短期风险防范与长期机制建设,通过制度创新引导资源从房地产向实体经济转移,最终实现“住有所居”与经济高质量发展的双重目标。

相关问答FAQs:

Q1:当前中国房价下跌的主要原因有哪些?

A1:中国房价下跌是多重因素叠加的结果,主要包括:①供需关系逆转,城镇化减速、人口老龄化导致新增住房需求下降,而前期积累的库存规模较大;②经济增速放缓,居民收入预期转弱,购房能力和意愿下降;③政策调控持续,如“三道红线”限制房企融资、房贷利率上调等抑制投机需求;④部分三四线城市产业基础薄弱,人口外流导致住房需求不足,房企债务风险暴露、市场信心不足等因素也加速了房价调整。

Q2:房价下跌对普通家庭有哪些具体影响?如何应对?

A2:房价下跌对普通家庭的影响具有双重性:负面影响包括已购房家庭资产缩水,尤其在高杠杆购房家庭中可能面临“负资产”风险;房价下跌可能伴随经济下行,影响就业和收入稳定性,正面影响则体现在潜在购房者的购房成本降低,尤其是刚需和改善型需求群体,应对策略建议:①已购房家庭合理评估自身财务状况,避免因房价波动过度恐慌,优先保障流动性安全;②潜在购房者根据自身需求和经济能力理性入市,不盲目追涨或杀跌;③多元化资产配置,降低对单一房产资产的依赖,通过储蓄、保险、基金等方式分散风险;④关注政策动向,利用好保障性住房、公积金贷款等支持政策。

暂无评论,1人围观