冬奥会作为全球瞩目的综合性体育赛事,不仅展现了体育竞技的魅力,对举办城市的经济、社会、文化等领域也产生了深远影响,其中房地产市场是受关注度较高的领域之一,从历届冬奥会的经验来看,赛事对房价的影响呈现出明显的阶段性、区域性和结构性特征,既有短期刺激效应,也伴随着长期的结构性调整。

从时间维度看,冬奥会房价的影响周期通常可分为筹备期、举办期和后冬奥时代三个阶段,筹备期(赛前3-5年)是房价上涨的启动阶段,随着赛事筹备工作的推进,大量基础设施投资落地,如交通网络升级、场馆建设、配套服务设施完善等,直接提升了区域的整体价值,场馆周边、交通便利节点以及规划中的重点发展区域,由于预期未来人口流入、就业机会增加和生活质量提升,吸引投资者和刚需购房者提前布局,推动房价温和上涨,这一阶段的上涨更多基于“预期驱动”,市场情绪相对乐观。

进入举办期(赛前1年至赛后1年),房价往往达到阶段性峰值,赛事宣传效应达到顶点,全球目光聚焦举办城市,短期需求激增,媒体曝光度提升城市形象,吸引外地及海外购房者关注;赛事期间大量游客、赞助商、媒体工作人员涌入,带动酒店、短租等住宿需求,间接拉动周边住宅市场的租赁和销售热度,部分热点区域可能出现“抢购潮”,房价在短期内快速攀升,但需注意的是,这一阶段的上涨可能包含一定的“泡沫成分”,受短期情绪和资金推动,一旦赛事热度减退,房价可能面临回调压力。

后冬奥时代(赛后2年以上),房价走势进入分化调整期,随着赛事结束,短期刺激因素逐渐消退,市场回归基本面,真正能支撑房价长期上涨的动力,取决于赛事遗产的转化效果,场馆赛后利用(改造为体育中心、文化场馆等)、产业升级(冰雪产业、体育文旅产业融合发展)、公共服务配套完善(教育、医疗、商业等)等因素,若能有效落地,将为区域注入持续发展动能,推动房价在合理区间内稳步增长;反之,若遗产利用不足、产业支撑薄弱,部分依赖赛事炒作的区域可能出现房价下跌或长期横盘,以平昌冬奥会为例,赛后部分场馆因利用率低下,周边房价出现明显回调;而索契冬奥会通过发展旅游度假产业,房价在调整后逐步企稳。

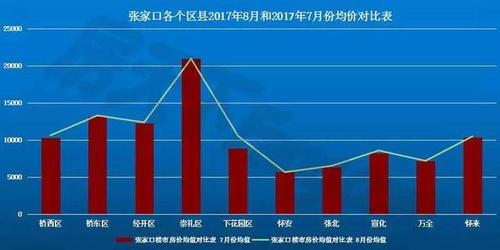

从区域分布看,冬奥会房价的影响呈现显著的“辐射效应”和“梯度差异”,核心影响区(即比赛场馆集中区、奥运村所在地)是短期涨幅最大的区域,这些区域直接享受赛事配套红利,如北京2022年冬奥会张家口赛区,场馆周边的新房价格在筹备期年均涨幅一度超过10%,次级影响区(包括主要交通枢纽、赛事相关服务配套区、规划中的重点发展新区)受益于基础设施升级和产业外溢,房价涨幅相对温和,但长期韧性较强,外围区域(远离赛事核心区、配套完善度较低的远郊区县)受直接影响较小,房价更多受城市整体经济水平和人口流动趋势影响,可能呈现“分化加剧”态势——靠近核心区的优质配套板块跟随上涨,而偏远板块则可能持续低迷。

从产品结构看,不同类型房产受冬奥会影响的程度也存在差异,高端住宅、滑雪度假物业、酒店式公寓等因契合赛事期间的高端住宿需求和投资属性,短期涨幅最为明显,成为市场追捧的热点,崇礼地区的滑雪度假别墅,在筹备期吸引了大量投资者入市,而普通商品住宅,尤其是刚需型产品,其价格走势更多受当地居民收入水平、供需关系等基本面因素影响,赛事带来的涨幅相对有限,但若区域配套实质性改善,长期价值仍有望提升。

综合来看,冬奥会房价是短期预期与长期基本面共同作用的结果,对于购房者而言,需理性看待赛事带来的短期波动,避免盲目追高;对于城市管理者,则需注重赛事遗产的可持续利用,通过产业培育和配套升级,将“赛事红利”转化为“城市红利”,才能实现房地产市场的健康稳定发展,以下是针对冬奥会房价的相关问答:

FAQs

问:冬奥会一定会导致举办地房价大涨吗?

答:并非必然,冬奥会房价受多种因素影响,包括城市经济基础、人口吸引力、赛后遗产利用规划等,若城市缺乏产业支撑、赛后场馆闲置、配套未及时跟进,房价可能仅短期上涨后回落,甚至出现下跌,部分中小城市举办赛事后,由于缺乏持续发展动力,房价反而面临下行压力,房价走势需结合具体城市的综合条件分析,不能一概而论。

问:普通人该如何看待冬奥会带来的购房机会?

答:普通人应立足自身需求,理性判断,若购房目的是自住且区域配套确实因赛事改善(如交通、教育、商业升级),可考虑适时入手;若仅为短期投资炒作,需警惕赛事结束后市场回调风险,建议重点关注赛后场馆利用规划明确、产业基础较好、人口持续流入的区域,避免盲目追逐“概念炒作”板块,同时结合自身经济实力和长期居住需求,做出理性决策。

暂无评论,1人围观