在探讨古代社会的经济形态时,西周时期的房价是一个颇具研究价值的议题,尽管缺乏直接的史料记载,但通过考古发现、文献记载以及当时的社会经济结构,可以合理推测西周房价的基本特征及其影响因素,西周时期(约公元前1046年-前771年)实行分封制与井田制,土地归国家所有(“普天之下,莫非王土”),房屋作为土地上的附着物,其价值与土地制度、社会等级、人口密度等因素密切相关。

西周房价的背景与基础

西周的经济以农业为主导,实行“工商食官”制度,即手工业和商业由官府垄断,平民不得随意从事,住房分配与身份等级紧密挂钩,根据《周礼》记载,都城内的建筑布局遵循“左祖右社,面朝后市”的规制,不同阶层的住宅有严格区别,天子和诸侯的宫殿规模宏大,贵族的宅第有严格的等级划分,而平民则居住在“闾里”之中,房屋多为土木结构,面积狭小,这种等级制度直接影响了房价的分化——贵族住房因政治特权和社会地位而具有极高价值,平民住房则仅满足基本生存需求,价格低廉。

从土地制度来看,井田制下土地不能自由买卖,房屋的建造需向国家申请,因此房价并非市场化形成,而是带有强烈的行政色彩,平民若要建造房屋,需向领主缴纳赋税和劳役,房屋成本主要体现在建筑材料(如土、木、瓦)和人工费用上,据考古发现,西周早期的平民住宅多为半地穴式建筑,后期逐渐演变为地面建筑,但结构简单,造价较低,相比之下,贵族住宅采用高台建筑,夯土墙、木柱、茅草或瓦片屋顶,工艺复杂,造价高昂。

影响西周房价的核心因素

-

社会等级与住房分配

西周社会严格遵循“天子—诸侯—卿大夫—士—庶人”的等级序列,住房是身份的象征。《诗经·大雅·绵》中描述周人先祖建造住宅的场景“筑室百堵,西南其户”,反映了贵族住宅的规模,根据《周礼·考工记》,都城内贵族住宅的面积、门庭规格均有明确规定,超出规制即为“僭越”,可能受到刑罚,这种等级制度使得贵族住房具有垄断性,价格远非平民所能企及,而平民住房因供应充足且需求单一,价格长期稳定在较低水平。 -

人口密度与地理环境

西周人口主要集中在都城(如丰镐、洛邑)和诸侯国都城,这些地区人口密度较高,土地资源相对稀缺,住房价格较高,偏远地区的诸侯国或乡村,人口稀少,土地广袤,住房价格则较低,丰镐作为西周都城,是政治、经济中心,贵族聚集,住宅需求旺盛,房价可能相当于周边地区的数倍,地理环境也影响房价,靠近水源、交通便利的地区(如河流沿岸)住房价格更高,而山区或偏远地区则因生活条件艰苦,房价较低。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

建筑材料与技术水平

西周时期的建筑材料以土、木、竹、茅草为主,瓦片的使用在贵族住宅中逐渐普及(如陕西扶风出土的西周瓦当),但成本较高,平民住宅多使用夯土墙和茅草屋顶,材料易得,造价低廉,技术水平方面,贵族住宅的建造需要大量工匠(如《周礼》中的“匠人”),人工成本较高,而平民住宅可由家庭自行建造,人工成本极低,材料和技术差异导致贵族与平民住房价格悬殊。 -

经济制度与市场发育

西周时期商品经济不发达,住房交易并非主流,井田制下土地禁止买卖,房屋作为土地附属物,其转让也受到严格限制,平民因贫困或破产可能将住房“质卖”给贵族,但价格往往由买方主导,且需经过官府批准,这种非市场化特征使得西周房价缺乏波动性,长期维持稳定状态,直到西周晚期,随着井田制瓦解和土地私有萌芽,住房交易逐渐增多,房价才开始出现市场化趋势。

西周房价的量化推测

由于缺乏直接的价格数据,可通过以下方式间接推测:

- 平民住房:据考古发现,西周平民住宅面积多在10-20平方米,建筑材料以土、木为主,人工成本可忽略不计,若以当时一斗粟的价格(约合现代人民币50元)为基准,平民住房造价可能相当于1-2斗粟,即现代人民币50-100元。

- 贵族住房:贵族住宅面积可达数百平方米,使用夯土高台、瓦片、彩绘等,需雇佣大量工匠,据《周礼》记载,当时一个工匠的日粮约为1-2斗粟,若建造一座中等贵族住宅需耗时数月,人工成本可能相当于数百斗粟,加上材料费用,总价可能相当于现代数万元人民币。

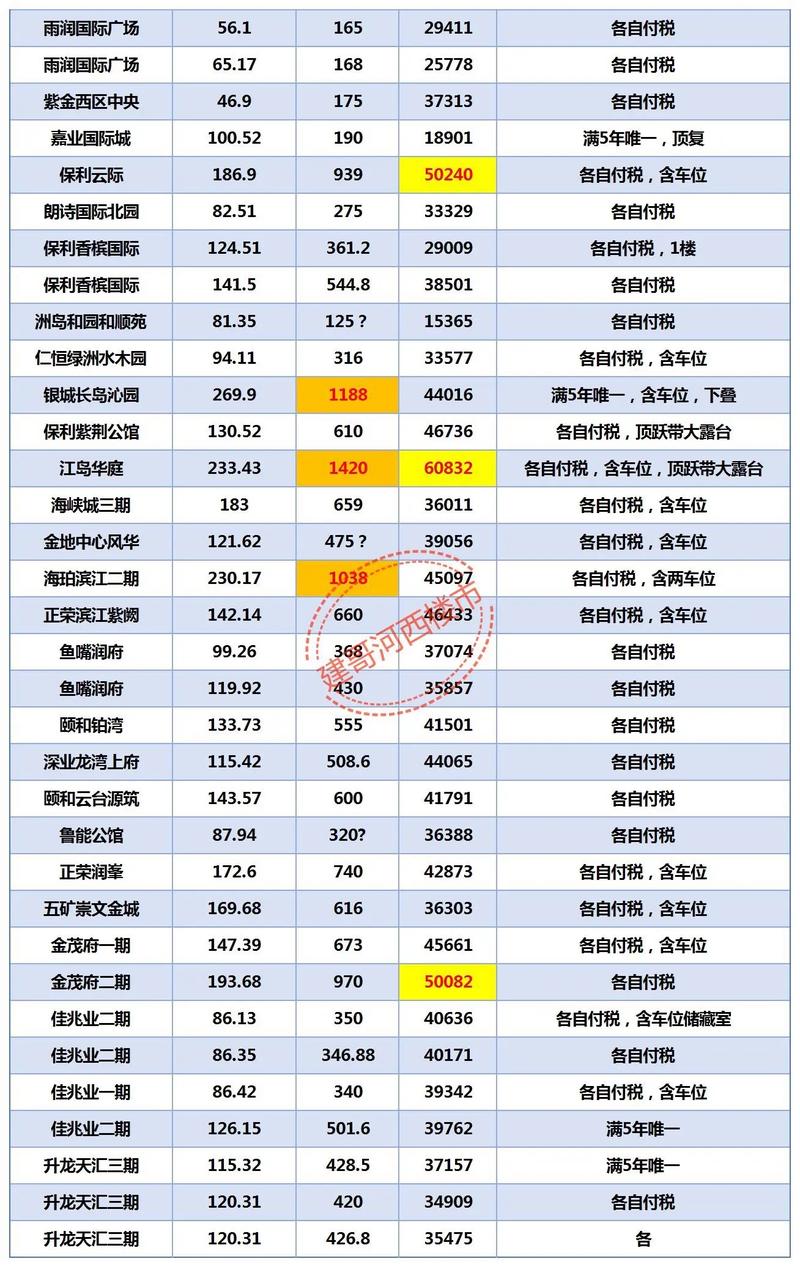

以下为西周不同阶层住房造价对比表(以现代人民币为参考单位):

| 住房类型 | 面积(平方米) | 主要材料 | 人工成本(元) | 材料成本(元) | 总成本(元) |

|---|---|---|---|---|---|

| 平民住宅 | 10-20 | 夯土、茅草 | 50-100 | 30-50 | 80-150 |

| 士阶层住宅 | 50-100 | 夯土、木柱、瓦片 | 500-1000 | 200-400 | 700-1400 |

| 卿大夫住宅 | 200-500 | 夯土高台、瓦片、彩绘 | 3000-8000 | 1000-3000 | 4000-11000 |

| 诸侯宫殿 | 1000以上 | 夯土、木、石、瓦 | 20000以上 | 10000以上 | 30000以上 |

注:以上数据基于考古发现和文献推测,仅供参考。

西周房价的历史意义

西周房价的等级化特征反映了当时的社会结构和经济制度,为后世提供了研究古代住房分配的典型案例,随着西周晚期礼崩乐坏,土地私有制逐渐取代井田制,住房交易开始活跃,房价的市场化趋势初现端倪,这一演变过程不仅推动了城市经济的发展,也为后世封建社会的住房制度奠定了基础。

相关问答FAQs

Q1:西周时期的房价是否受到战争的影响?

A1:是的,战争对西周房价有显著影响,频繁的战争会导致人口减少、城市破坏,住房需求下降,房价随之走低,西周晚期犬戎入侵丰镐,都城被毁,大量贵族住宅沦为废墟,房价暴跌,而在和平时期,人口回流,城市重建,住房需求增加,房价则逐步回升,战争还会导致劳动力短缺,人工成本上升,间接推高新建住房的价格。

Q2:西周平民是否有机会购买贵族住房?

A2:理论上,西周平民因身份限制和经济能力,几乎不可能购买贵族住房,贵族住房具有严格的等级属性,且土地归国家所有,平民无权拥有土地,自然也无法购买依附于土地的贵族住宅,但在实际操作中,若贵族因贫困或政治失势被迫出售住宅,且平民通过贿赂或特殊关系获得官府许可,可能以极低价格购得,这种情况极为罕见,且属于制度外的“灰色交易”,不符合西周礼法规范。

暂无评论,1人围观