1990年的北京房价,对于今天的许多人来说可能是一个遥远而模糊的概念,在那个改革开放逐步深化、市场经济开始萌芽的年代,房地产市场尚未形成规模,住房分配仍以“单位分房”为主要模式,商品房的概念对于普通市民而言还十分陌生,要理解1990年北京房价的实际情况,需要将其置于当时的社会经济背景、政策环境和市场发育程度中进行考察。

从宏观经济和社会背景来看,1990年的中国正处于计划经济向市场经济转型的关键时期,北京作为首都,是全国的政治、文化和国际交往中心,其经济发展水平在全国处于领先地位,但整体上仍处于工业化中期和城市化初期阶段,城镇居民的收入水平普遍不高,1990年北京城镇居民人均可支配收入约为全国的1.5倍,但绝对值仍较低,多数家庭的月收入在数百元人民币级别,住房作为基本生活需求,主要由国家和单位通过福利分房制度解决,商品房的市场需求被严格限制,仅面向少数高收入群体、外资企业员工以及有特殊需求的人群。

从政策层面看,1980年代初,中国开始探索住房制度改革,逐步推行住房商品化试点,1988年,国务院发布《在全国城镇分期分批推行住房制度改革的实施方案》,明确提出“提租补贴”和“出售公房”等改革方向,在1990年前后,北京的住房制度改革仍处于试点和探索阶段,大面积推行商品房市场的条件尚不成熟,土地使用制度方面,1988年《中华人民共和国宪法修正案》删除了“禁止土地出租”的规定,明确了土地的使用权可以依法转让,但1990年《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》才刚刚颁布实施,北京的国有土地使用权出让市场刚刚起步,商品房用地主要通过协议方式出让,公开招拍挂制度尚未建立,这些政策因素直接影响了商品房的供应和定价机制。

在这样的背景下,1990年北京商品房市场呈现出以下几个显著特征:

-

市场规模极小:商品房开发量占住房总竣工量的比重微乎其微,据统计,1990年全国商品房销售面积仅为1634万平方米,其中北京的销售量也仅占很小一部分,商品房项目主要集中在少数涉外区域和新建开发区,如朝阳区、海淀区的一些面向外销的公寓和别墅,以及东长安街、建国门等核心区域的少量高端写字楼和商铺。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

价格水平相对较低,但与居民收入严重脱节:尽管1990年北京商品房的绝对价格远低于今天,但相对于当时普通居民的收入水平而言,仍然高得令人望而却步,根据北京市统计局数据,1990年北京城镇居民人均可支配收入约为1993元,月均约166元,而同期,北京市商品房的平均售价大约在每平方米1000-2000元人民币之间,部分位置较好的外销公寓价格可达每平方米3000-5000元甚至更高,以一套60平方米的两居室计算,总价大约在6万至30万元之间,相当于一个普通家庭数十年的总收入,绝大多数家庭根本不具备购买能力。

-

价格形成机制不成熟,受政策和计划影响大:由于土地市场尚未完全市场化,商品房的土地成本往往通过行政划拨或协议出让方式确定,价格中包含的开发利润、税费等也缺乏市场化的定价依据,部分商品房项目带有“福利”性质或特定补贴,价格并非完全由市场供需决定,一些单位集资建房或合作建房,其价格会低于市场商品房价格,但仍远高于福利分房的象征性租金。

-

区域差异显著,外销房与内销房并存:1990年北京商品房市场已出现明显的区域分化,靠近使馆区、CBD核心区域或拥有优质景观资源的住宅,价格远高于普通地段,为了吸引外资,北京专门设立了外销商品房,主要面向外籍人士、港澳台同胞和海外华侨,其价格通常高于内销商品房,且以外币(如美元)计价的情况较为普遍,这种内外有别的市场结构,进一步加剧了房价的复杂性。

为了更直观地展示1990年北京房价的一些情况,以下表格列举了当时部分类型商品房的大致价格区间:

| 商品房类型 | 大致位置/区域 | 价格区间(元/平方米) | 主要购买群体 |

|---|---|---|---|

| 普通内销商品房 | 城近郊区普通地段 | 1000 - 2000 | 部分高收入群体、单位集资 |

| 高档内销公寓 | 朝阳、海淀核心区域 | 2000 - 3500 | 国内富裕阶层、知识分子 |

| 外销公寓/别墅 | 朝阳区使馆区、CBD周边 | 3000 - 5000+ (美元计价多) | 外籍人士、港澳台同胞、海外华侨 |

| 商业写字楼 | 东长安街、金融街附近 | 2500 - 4500 | 外资企业、国内大型企业 |

需要强调的是,上述价格仅为大致区间,实际成交价会因具体楼盘位置、建筑质量、配套设施、楼层朝向等因素而有较大差异,1990年北京仍有大量市民居住在单位分配的公房中,这些公房的租金极低,通常每月每平方米仅几角钱或一两元钱,与商品房的价格形成了天壤之别,这也是当时住房制度“双轨制”的典型体现。

1990年的北京房价,是在计划经济向市场经济转型初期,住房制度改革刚刚起步的特殊历史条件下的产物,它尚未形成真正意义上的市场,规模小、价格高、受众窄,与普通市民的生活关联度不高,这一时期的探索和实践,为后续中国房地产市场的快速发展积累了初步经验,也埋下了日后房价快速上涨的某些伏笔,如土地有偿使用制度的推行、商品房概念的引入等,理解1990年的北京房价,有助于我们更深刻地认识中国房地产市场过去三十多年来的发展轨迹和变革逻辑。

相关问答FAQs:

问:1990年北京普通市民购买商品房的主要障碍是什么? 答:1990年北京普通市民购买商品房的主要障碍集中在经济能力和市场供给两个方面,经济能力上,当时北京城镇居民人均可支配收入较低,商品房价格(即使按每平方米1000元计算)也远超普通家庭的承受范围,一套商品房的总价相当于家庭数十年的总收入,绝大多数家庭难以负担,市场供给方面,商品房数量稀少,主要集中在特定区域和高端项目,且分配和销售机制尚不完善,普通市民获取购买信息和机会的渠道非常有限,福利分房制度仍是当时住房分配的主要方式,使得商品房在市民生活中并非必需选项。

问:1990年北京的外销商品房与内销商品房在价格和购买政策上有何主要区别? 答:1990年北京的外销商品房与内销商品房在价格和购买政策上存在显著区别,价格方面,外销商品房通常定位高端,价格远高于内销商品房,且多以美元等外币计价,主要面向外籍人士、港澳台同胞和海外华侨;内销商品房则以人民币计价,价格相对较低,主要面向国内企事业单位和个人,购买政策上,外销商品房的销售和管理遵循国家及北京市关于涉外房地产的专门规定,购买流程可能涉及外汇管理、外资审批等环节;内销商品房则主要面向国内购房者,购买条件相对宽松,但仍需符合当时的相关政策,如户籍限制(部分内销房对购买者户籍有要求)等,这种内外有别的市场结构,是当时改革开放初期吸引外资和满足不同层次需求的产物。

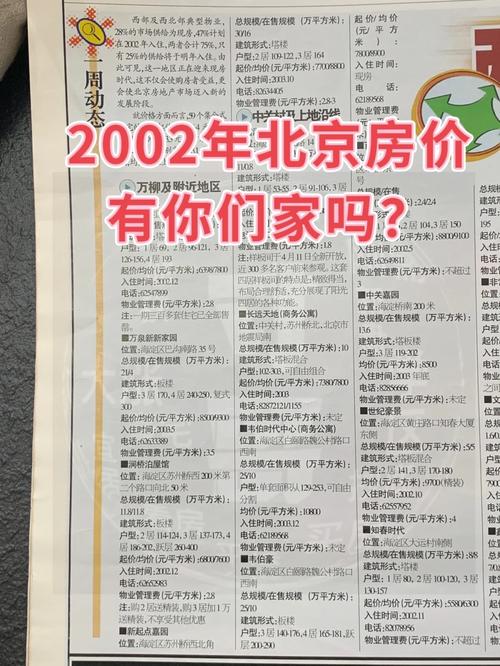

90年代北京房价低得惊人,回忆满满!