在八十年代的北京,房价是一个几乎不被普通家庭关注的话题,当时的社会经济体制和住房分配制度决定了住房并非商品,而是作为福利由国家或单位统一分配,这一时期的北京房价,需要从计划经济背景、住房政策、市场萌芽等维度来理解,其数据与后来的市场化房价存在本质差异。

当时,北京的住房主要由政府、国有企业、机关事业单位投资建设,再按照职级、工龄、家庭人口等因素分配给职工,居民几乎不需要直接购房,房租也象征性地收取,每月通常在几元到十几元不等,远低于房屋的实际折旧成本,四合院或单位宿舍的月租金可能仅为2-5元,一套两居室单元房的月租金约8-12元,这种低租金制度延续了福利分房的核心逻辑——住房被视为基本生活保障,而非商品,直到1980年,邓小平同志提出住房商品化的构想,中国住房制度改革才拉开序幕,但北京的商品房市场仍处于萌芽状态。

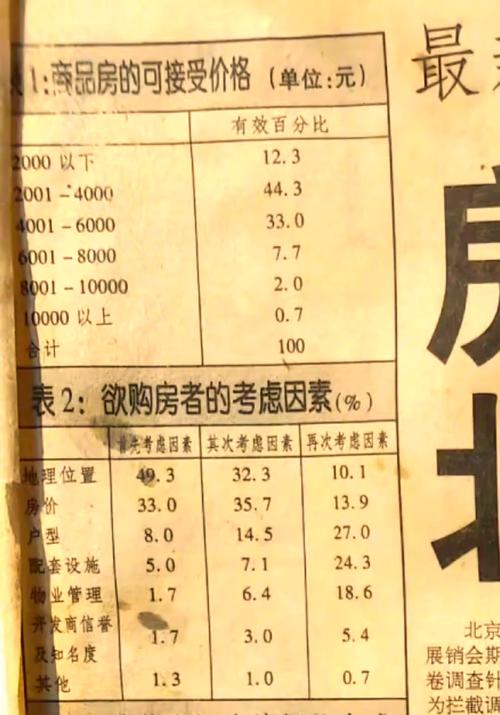

1984年,北京市政府批准了第一批商品房建设,主要面向外资企业和高收入群体,这些商品房的价格开始出现市场化定价,但整体水平极低,根据公开资料,1987年北京首个商品房小区“华威北里”建成时,均价约为每平方米1000元,一套70平方米的两居室总价约7万元,而当时北京市职工的年平均工资仅为约1500元,房价收入比高达47倍,这一数据看似夸张,实则反映了两点:一是商品房购买群体极小,仅少数外资企业高管、个体户或侨胞有能力购买;二是普通职工仍依赖福利分房,商品房市场对大众而言几乎不存在。

1988年,国务院印发《在全国城镇分期分批推行住房制度改革实施方案》,明确提租补贴和出售公房,北京的住房改革试点启动,但进展缓慢,公房售价虽远低于商品房,但仍需职工支付一大笔款项,多数家庭无力承担,一套建筑面积50平方米的公房,售价可能为1万-2万元,相当于普通家庭10-15年的总收入,因此公房购买仍以“单位补贴+个人支付”为主,个人支付比例通常为30%-50%,而商品房市场则因土地制度不完善(土地使用权有偿出让制度1988年才立法)、金融支持缺失,发展极为有限,1989年北京商品房销售面积仅约30万平方米,不足当前月度的1%。

进入九十年代初期,北京房价仍处于低位,1990年商品房均价约为每平方米1900元,1992年随着市场经济改革加速,房价快速上涨至每平方米3000元左右,但这一波动与八十年代已存在本质区别——市场化机制开始发挥作用,回溯整个八十年代,北京房价的核心特征是“非商品化”:福利分房为主,商品房为辅,价格形成机制脱离市场供需,普通民众对房价几乎没有概念,住房问题更多体现为“分房难”而非“购房贵”。

以下表格简要概括八十年代北京住房相关数据:

| 项目 | 1980年前后 | 1987年(商品房试点) | 1989年(房改初期) |

|---|---|---|---|

| 公房月租金 | 2-5元/平方米 | 5-10元/平方米 | 8-15元/平方米 |

| 商品房均价 | 无 | 约1000元/平方米 | 约1900元/平方米 |

| 职工年平均工资 | 约1000元 | 约1500元 | 约2000元 |

| 商品房总价(70㎡) | 无 | 约7万元 | 约13.3万元 |

| 房价收入比(商品房) | 无 | 约47倍 | 约6.7倍 |

需要强调的是,八十年代的“房价”数据缺乏统计意义,因为绝大多数交易并非市场化行为,而是计划分配下的福利转移,直到1994年《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》出台,1998年停止福利分房,北京房价才真正进入市场化轨道,而八十年代的低租金、低房价时代,已成为经济转型期的特殊历史记忆。

相关问答FAQs

Q1:八十年代北京人为什么几乎不讨论房价?

A:八十年代北京实行福利分房制度,住房由国家或单位分配,居民只需支付极低租金(每月几元到十几元),无需购房,商品房市场刚刚萌芽,购买者极少,且价格远超普通家庭收入,因此住房问题的核心是“能否分到房”而非“房价高低”,公众对房价没有概念,自然很少讨论。

Q2:八十年代北京的商品房为何价格低却很少有人买?

A:尽管八十年代北京商品房均价仅每千元级别,但当时职工年工资仅1500元左右左右,一套70平方米商品房总价约7万元,相当于普通家庭40-50年的收入,房价收入比极高,商品房购买需全款支付,缺乏银行按揭支持,且福利分房仍是主流,商品房仅面向外资企业高管、个体户等少数群体,价低”但“无人买”的本质是购买力与制度限制的双重制约。

暂无评论,2人围观