房价上涨是一个复杂的经济社会现象,其背后涉及多重因素的交织作用,既包括宏观经济环境、政策调控,也与市场供需关系、人口流动、金融条件等密切相关,从近年来的市场表现来看,不同城市间的房价走势呈现明显分化,核心城市与三四线城市的涨跌逻辑差异显著,需要从多维度进行深入分析。

宏观经济与政策环境的影响

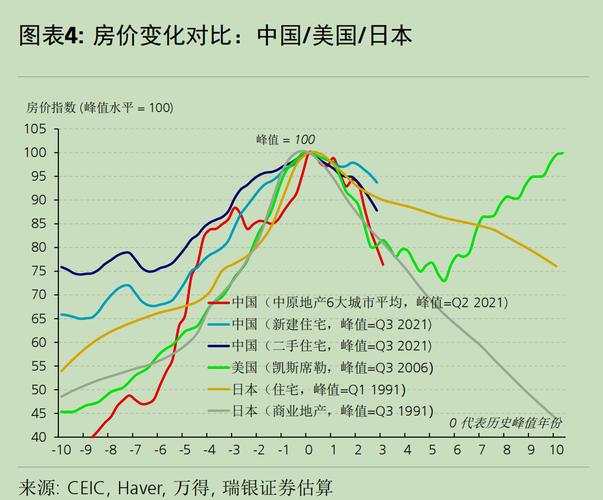

宏观经济是房价上涨的基础性驱动力,当经济处于上升周期时,居民收入水平提高,购买力增强,对住房的需求自然上升,宽松的货币政策(如降低利率、增加信贷投放)会降低购房融资成本,刺激投资和投机需求,推动房价上涨,2008年全球金融危机后,多国采取量化宽松政策,流动性过剩资金部分流入房地产市场,导致房价快速回升,土地财政制度也是重要因素,地方政府对土地出让收入的依赖,使得土地供应价格居高不下,间接推高新房成本,政策调控方面,限购、限贷、限价等短期政策虽能抑制投机,但若长期供需矛盾未解决,政策效果往往难以持续。

供需关系的结构性失衡

供需失衡是房价上涨的核心原因,从需求侧看,城镇化进程加速导致人口向核心城市集聚,例如北京、上海、深圳等一线城市,每年新增常住人口规模庞大,住房需求刚性且持续,改善型需求(如换房、升级住房)和投资性需求(房产作为保值增值资产)进一步推高需求总量,从供给侧看,土地资源稀缺,尤其是一线城市核心区域,新增建设用地供应有限,导致住房供给弹性不足,部分城市房地产开发商垄断市场、捂盘惜售等行为,加剧了供不应求的局面,以下为不同城市供需关系与房价表现的对比:

| 城市类型 | 需求特征 | 供给特征 | 房价走势表现 |

|---|---|---|---|

| 一线城市 | 刚性需求+投资需求旺盛 | 土地稀缺,供给有限 | 持续上涨,波动较小 |

| 二线热点城市 | 城镇化需求+改善需求为主 | 供应适中,但区域分化 | 稳步上涨,部分区域过热 |

| 三四线城市 | 人口流出,需求萎缩 | 供过于求,库存高企 | 下跌或滞涨 |

人口流动与产业集聚的推动作用

人口流向直接影响住房市场的长期需求,近年来,我国人口持续向长三角、珠三角、京津冀等城市群集聚,这些地区就业机会多、公共服务优质,吸引了大量年轻人口流入,形成“人口导入—住房需求增加—房价上涨”的正向循环,杭州、成都等新一线城市,凭借数字经济和新兴产业优势,人口吸引力显著增强,房价在过去五年中涨幅居前,相反,东北、西北等人口流出地区,住房需求不足,房价面临下行压力。

金融条件与投资属性的强化

房地产的金融属性使其成为资本配置的重要渠道,在低利率环境下,银行信贷、影子银行等资金大量流入房地产市场,推动房价脱离居住需求基本面,形成资产泡沫,房产与教育、医疗等公共资源的绑定,强化了其“硬通货”属性,居民倾向于通过购房实现财富保值,进一步推高房价,学区房价格长期居高不下,本质上是优质教育资源的资本化体现。

预期心理与市场行为的相互作用

市场预期对房价的影响不容忽视,当购房者普遍预期房价上涨时,“追涨”心理会推动需求提前释放,形成“价格上涨—需求增加—价格进一步上涨”的自我强化循环,开发商、中介机构通过制造“恐慌性购房”氛围,加剧市场非理性情绪,2016年部分城市出现的“日光盘”现象,很大程度上源于市场预期推动的抢购行为。

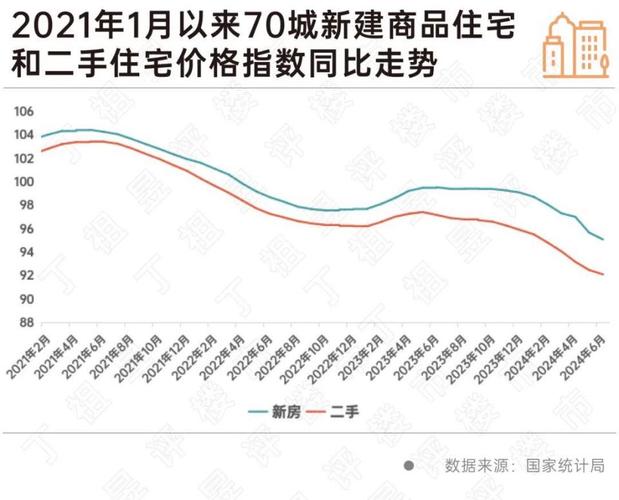

房价上涨是经济、政策、供需、人口、金融等多因素共同作用的结果,核心城市由于资源集聚和人口流入,房价具备长期上涨动力;而人口流出、产业薄弱的三四线城市,则面临去库存压力,随着“房住不炒”定位的深化和长效机制(如房产税、土地制度改革)的推进,房价将逐步回归居住属性,市场走势或更加平稳理性。

FAQs

Q1:为什么同一城市内不同区域的房价差异很大?

A:同一城市内房价差异主要源于地段、配套和资源禀赋的不同,核心地段因交通便利、商业发达、优质教育资源集中,房价普遍高于郊区;城市规划(如新区开发、地铁延伸)也会改变区域价值预期,导致房价分化,北京东西城区房价显著高于远郊区,核心原因在于教育资源集中和稀缺性。

Q2:房价上涨对普通居民生活有哪些影响?

A:房价上涨对居民生活的影响具有双重性,持房家庭财富增值,资产效应明显;无房家庭购房门槛提高,生活成本上升,可能挤压其他消费支出,加剧社会贫富差距,长期来看,高房价还会抑制创业创新,增加企业用工成本,对经济活力产生负面影响。

暂无评论,1人围观